제222차 대외경제장관회의 및 제138차 대외경제협력기금운용위원회 개최

2021.05.17. 대외경제총괄과

- ★★(보도자료) 제222차 대외경제장관회의 및 제138차 대외경제협력기금운용위원회 개최.hwp 158.5 KB다운로드다운로드 아이콘 자료열기자료 바로 열기 아이콘

- (별첨1) (대경장) 222차 - 2호 기후변화 주요 이슈 점검 및 대응방향-Final(최종인쇄용)★★★.hwp 143.0 KB다운로드다운로드 아이콘 자료열기자료 바로 열기 아이콘

- (별첨2) (대경장) 222차 - 3호 디지털경제동반자협정(DEPA) 가입 추진계획.hwp 22.0 KB다운로드다운로드 아이콘 자료열기자료 바로 열기 아이콘

- (별첨3) (대경장) 222차 - 4호 美 바이든 정부의 경제정책 점검 및 시사점.hwp 316.0 KB다운로드다운로드 아이콘 자료열기자료 바로 열기 아이콘

- (별첨4) (대경장) 222차 - 5호 정상외교 성과점검(과학기술ICT분야).hwp 125.0 KB다운로드다운로드 아이콘 자료열기자료 바로 열기 아이콘

- (별첨5) 기금위 안건 1호(EDCF 고도화 추진방안).hwp 412.0 KB다운로드다운로드 아이콘 자료열기자료 바로 열기 아이콘

- (별첨6) 기금위 안건 2호(그린 EDCF 추진 전략).hwp 198.5 KB다운로드다운로드 아이콘 자료열기자료 바로 열기 아이콘

- (별첨7) 기금위 안건 3호(PPP 현황점검 및 확대방안).hwp 403.0 KB다운로드다운로드 아이콘 자료열기자료 바로 열기 아이콘

「제222차 대외경제장관회의」 및「제138차 대외경제협력기금운용위원회」 개최

□ 홍남기 부총리 겸 기획재정부장관은 `21.5.17.(월) 10:00,정부세종청사에서 「제222차 대외경제장관회의」 및「제138차 대외경제협력기금운용위원회」를 주재하였다.

□ 대외경제장관회의 안건으로는➊한미 정상회담 경제분야 협력 강화전략➋「2050 탄소중립」 실현을 위한 기후변화 대외 이슈 점검 및 대응방향➌디지털경제동반자협정(DEPA) 가입 추진계획➍美 바이든 정부의 경제정책 점검 및 시사점➎정상외교 경제·산업분야 성과 점검(과학기술·ICT 분야)을논의하였고,

□ 대외경제협력기금운용위원회 안건으로는➊EDCF 고도화 방안➋그린 EDCF 추진 전략➌EDCF PPP 사업 현황 점검 및 확대 방안➍2022년 대외경제협력기금 운용계획안을 논의하였다.

※ (붙임) 1. 부총리 모두발언2. 각 부처별 담당자 및 연락처

※ (별첨) 1. 「2050 탄소중립」 실현을 위한 기후변화 대외 이슈 점검 및 대응방향2. 디지털경제동반자협정(DEPA) 가입 추진계획3. 美 바이든 정부의 경제정책 점검 및 시사점4. 정상외교 경제·산업분야 성과 점검(Ⅲ)(과학기술·ICT 분야)5. EDCF 고도화 방안6. 그린 EDCF 추진 전략7. EDCF PPP 사업 현황 점검 및 확대 방안

기획재정부 대변인

세종특별자치시 갈매로 477 정부세종청사 4동 moefpr@korea.kr

붙임 1

부총리 모두발언

□ 지금부터 제222차 대외경제장관회의 및

제138차 대외경제협력기금운용위원회를 연이어 개최하겠음

< 최근 대외경제 여건 평가 및 대응 >

□ 최근 글로벌 경제는 기대 이상의 빠른 회복세 및 디지털∙그린경제로의 가속화와 함께 국가간 경쟁 심화 및 새로운 글로벌 리스크가 부각되는 양상

ㅇ 이러한 글로벌 경제 환경변화 및 흐름을 놓치지 않고 실물흐름, 구조전환, 글로벌 이슈, 대외리스크 4가지 측면에서 적기 대응하는 것이 매우 긴요

➊ 먼저 글로벌 경제*는 각국 봉쇄완화, 백신 본격공급 등에 힘입어 예상보다 빠른 개선세를 보이고 우리 경제도 뚜렷한 회복세를 시현중(전기비 1.6%)

☞ 이러한 경기회복 흐름을 최대한 포착, 활용해 “더 강한 회복”을 이루어내기 위해 하반기 경제정책방향 수립(6월), 해외수주 보강대책 마련(6월) 등 적극 추진

* ‘21년 세계성장전망(%, ‘20년말→최근) : (IMF)5.2→6.0 (OECD)4.2→5.6 (IB 7개사 평균)5.7→6.4

** 수출(전년동기비, %) : (’20.11)3.9 (12)12.4 (‘21.1)11.4 (2)9.2 (3)16.5 (4)41.1 (5.1~10)81.2설비투자(전기비, %) : (’20.1/4)0.2 (2/4)△0.5 (3/4)8.1 (4/4)△2.0 (’21.1/4)6.6

➋ 두 번째, 글로벌 관점에서의 디지털·그린경제로의 구조적 대전환은 우리 경제·산업에 기회이자 부담요인이므로 선제적·선도적 대응이 성패 좌우

☞ 한국판 뉴딜, 탄소중립전략, D.N.A(Data,Network,AI) 고도화, 시스템 반도체·미래차 등 Big3산업 육성 등은 금년이 사실상 출발점으로 하반기 집중추진 및 진전

➌ 셋째, 이러한 디지털화·그린화 이슈 이외에도 기술패권경쟁, 핵심산업 공급망(GVC) 재편, 글로벌 조세(디지털세, 탄소국경세 등)규범논의 등 당장의 글로벌 현안이슈에 대한 대응도 매우 중요

☞ 협력과 경쟁이 공존(코피티션, coopetition)하는 전환기적 상황에서 하반기에 주요 현안이슈들의 국제적 논의와 방향설정이 활발할 것인 만큼 우리 “국익극대화+산업경쟁력”이라는 관점에서 치밀하게 대응

➍ 마지막으로 과거 글로벌 위기시 대외변동성 리스크가 먼저 불거져 나와 실물경제 어려움을 더한 반면 금번의 경우 대외부문이 안정세를 유지

* ➀5.5(수) 韓 CDS 프리미엄이 19bp로 ’08년 위기 이후 최저치 경신, ➁국가신용등급 사상 최고치 유지(S&P AA), ➂외환보유액 ’21.4월말 4,523억불로 사상 최대 등

☞ 다만 최근 글로벌 인플레 우려, 외국인자금 흐름변동 등 잠재적 대외리스크가 상존하는 만큼 하반기 이들 대외리스크 요인들이 불거져 나오지 않도록 철저하게 관리하는 것도 국내 빠른 경기회복세를 뒷받침하는 데 꼭 필요

< 대외경제장관회의 주요 논의 >

□ 이러한 차원에서 오늘 대외경제장관회의에서는➊한미 정상회담 경제분야 협력 강화전략을 논의하고➋2050 탄소중립 실현을 위한 기후변화 대외이슈 점검 및 대응방향,➌디지털경제 동반자협정(DEPA) 가입 추진방안을 상정 논의함 ※ ➍(서면)美 바이든 정부 경제정책 점검 및 우리 경제 영향 평가, ➎(서면)정상외교 경제‧산업분야 성과점검(과기‧ICT 분야)도 서면상정·논의

□ 첫 번째 안건은 「韓美 정상회담 경제분야 협력 강화전략」임

ㅇ 美 바이든 행정부의 경제정책 구체화, 경제와 안보의 결합이 강화되는 추세 등 감안할 때, 금주 개최되는 한미정상회담은 양국경제의 신속한 회복과 한 차원 업그레이드된 협력관계 구축에 중요한 계기가 될 것

☞ 양국간 보건 방역, 공급망 협력 등 당면현안 뿐만 아니라 양국 협력여지가 큰 미래지향적 핵심분야*별 협력채널 구축 및 실질 협력방안 등에 대해 오늘 논의

* 보건·방역, 첨단제조·공급망, 디지털·그린뉴딜, 기후변화 대응, 첨단기술협력 등

□ 두 번째 안건은 「2050 탄소중립 실현을 위한 기후변화 대외이슈 점검 및 대응방향」임

현재 정부는 2050탄소중립 시나리오 마련작업을 한창 진행중이고 이번달 말(5.30~31) P4G 정상회의 서울개최, 하반기 NDC(국가 온실가스감축목표) 발표 등 기후협력과 관련한 선제대응이 매우 긴요 → 이에 이슈별 대응방향을 집중논의

➀ 먼저 NDC 상향수준, 추진일정 등을 검토하고 이와 함께 녹색유망기술 상용화로드맵(’21.下), 기후대응기금 신설(’22년) 등 저탄소 전환 지원 병행

➁ 탄소국경조정제도 논의 진전에 대비하여 배출권거래제 개선 등 탄소가격체계 정비 등을 통해 부정적 영향을 최소화하고,

- 기후재원 조성, 그린ODA 확대, WTO 환경 상품·서비스 무역화 논의에도 적극 참여

□ 세 번째 안건은 「디지털경제 동반자협정(DEPA)* 가입 추진방안」임

* 디지털분야 협력 강화를 위해 싱가폴, 뉴질랜드, 칠레 3개국이 체결한 협정(21.1월 발효)

ㅇ 양자·복수국간 디지털규범이 향후 글로벌 규범化될 가능성, 디지털 산업의 잠금효과(lock-in)* 등을 감안하여 DEPA 가입 필요성 제기

* 사용자들이 시장에 먼저 출시된 서비스에만 익숙해져 시장선점 기업의 시장 지배력 공고화

ㅇ 디지털경제 동반자협정은 ➀데이터 이동·활용 자유화 및 전자상거래 원활화, ➁국가간 상이한 제도의 조화 ➂디지털 신기술(AI,Big Data 등) 협력 강화가 주요 내용으로

디지털 통상규범 가입을 통해 국내 디지털 경제전환 가속화에 기여 예상

☞ 연내 DEPA 가입협상 개시 목표로 대외협의를 진중하게 추진

< 대외경제협력기금 운용위원회 주요 논의 >

□ 이어 대외경제협력기금(EDCF)운용위원회를 개최하여

➊EDCF 고도화방안, ➋그린 EDCF 추진전략, 그리고

➌EDCF PPP사업 확대방안을 상정 논의함

ㅇ 지난 1월 「Post-코로나 EDCF 운용전략」을 통해 그린・디지털・보건 EDCF를 대폭 확대*하여 개도국의 지속가능한 발전을 지원하겠다는 비전을 제시하였는 바,

* (‘20→’25년) 그린ODA:2→6억불, 디지털ODA:3→8억불, 보건ODA:4→10억불

- 금번 同 비전 이행을 뒷받침하고 EDCF 운용을 한 단계 업그레이드하기 위한 위 3개 안건을 상정 논의하게 된 것

□ 첫 번째 안건은 「EDCF 고도화 방안」으로 EDCF 운용체계와 방식 등을 획기적으로 개선하고자 하는 것

①(수요자맞춤형 지원) 13년만에 EDCF 금리와 상환・거치기간을 전면 개편함. 특히 저∙중소득국 구속성 지원금리를 현행 0.15~0.25%에서 0.1%로 대폭 인하

②(사업실행 내실화) 사업타당성조사(F/S) 실행시 외부 재무전문가 투입, 사전 기후변화 영향평가 추가, 현지인력 참여 확대 등을 통해 F/S 품질을 제고

③(사후관리 시스템 개편) 그간 사업완료후 단순한 A/S에 머물렀던 사후관리를 완공 이후 장비사용 교육, 운영시스템 구축 등 S/W 지원을 강화하는 종합지원체계로 개편

□ 두 번째 「그린EDCF 추진전략」임. 그린 EDCF 사업규모를 작년 2억불(승인기준)에서 ‘25년 6억불로, 지원비중을 현재 22%에서 40%로 확대해 나갈 계획

ㅇ 또한, 「EDCF 그린인덱스*」를 자체 개발하여 사업 발굴시부터 기후요소를 반영하고 개별사업의 탄소감축 기여도를 최대한 계량적으로 평가해 나갈 방침이며

향후 EDCF - MDB(국제 다자개발은행)간 그린분야 협조융자 등도 강화

* EDCF 개별사업의 그린요소 규정 및 계량적 수준 측정을 위한 지표(5점 만점)로 12개 지표로 구성

□ 마지막 안건은 「EDCF PPP* 사업 추진현황 점검 및 확대방안」으로 최근

개발재원 조달을 위해 “민간자본의 효율성 활용”이 가능한 PPP사업 중요성 부각

* Public –Private Partnership

ㅇ 그간 ‘외부 제안사업 검토 중심’으로 인도네시아 댐건설사업 등 총 5건, 총사업비 17.7억불 규모 PPP사업 지원 (EDCF는 4.7억불 지원) → 향후 EDCF가 사업초기부터 PPP사업 발굴, 형성, 실행에 주도적 참여하는 체계 구축 추진

- 이를 위해 PPP 잠재후보사업 Pool 확대, EDCF-MDB 협조융자 틀 활용*, PPP-EDCF 연계 맞춤형 설계지원, PPP 민간전문가 육성 등을 적극 추진

* 예) EDCF-IDB Invest(민간투자를 전문으로 하는 IDB 자회사) 간 LOI 체결(‘21.3월)

(모두발언 여기까지임)

붙임 2

각 부처별 담당자 및 연락처

◇ 세부내용에 대한 문의사항이 있는 경우, 아래 각 부처별 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.

대외경제장관회의

➁호 안건(의결)

공개

「2050 탄소중립」 실현을 위한

기후변화 대외 이슈 점검 및 대응방향

2021. 5. 17.

관계부처 합동

< 안건 요약 >

? 검토배경

ㅇ 글로벌 新패러다임 下에 기후변화 대응 정책 논의 가속화

- EU·中·日의 탄소중립 동참*, 美 바이든 대통령 취임으로 全 세계적으로 NDC** 상향 등 2050 탄소중립을 본격 추진

* (EU) ’50년 탄소중립(’19.12월), (中) ‘60년 탄소중립(‘20.9월), (日) ‘50년 탄소중립(‘20.10월)

** 파리협정 체제 下 국가별 자발적 감축목표(Nationally Determined Contributions)

ㅇ P4G 개최*(5.30~31, 서울) 계기, 국제사회 내 기후대응 논의 선도 필요

* P4G(Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030)

? 주요 이슈별 논의동향 및 대응방향

➊ (기후목표 증진) 주요국(美·日·英 등)은 탄소중립(’50년)을 위해 2030 NDC를 상향, 우리 정부도 상향계획* 발표(4.22,기후정상회의)

* 2030 NDC를 추가 상향(← 기존 ’17년比 24.4% 감축)하여, 연내 UN에 제출 예정

⇨ NDC 상향수준을 면밀히 검토하고, 기업의 저탄소 전환을 위해 기후대응기금 신설(’22년) 및 핵심기술 R&D·상용화* 지원

* 「탄소중립 기술혁신 추진전략(과기부, ’21.3월)」, 「2050 산업‧에너지 부문 탄소중립 R&D 전략(산업부, ‘21.9월)」, 「녹색 유망기술 상용화로드맵(환경부, ’21.下)」 등

➋ (탄소저감 메커니즘 대응) 탄소국경조정제도* 도입 논의가 가시화되고 있으며, 해외 석탄발전 공적 금융지원 중단** 추세

* 국가별 온실가스 규제 수준 차이를 이용해 高탄소 산업이 低규제 국가로 이전하는 탄소 누출(Carbon Leakage)을 막기 위하여 高탄소 수입품에 비용을 부과하는 조치

** 영국, 미국, 독일, 프랑스, 캐나다, 브라질, 덴마크, 핀란드, 노르웨이, 스웨덴, 아이슬란드, 한국

(1) (탄소국경조정제도) EU는 그린딜(Green Deal) 계획에 따라 ’23년부터 본격 도입 예정이며, 미국도 도입을 검토할 전망

⇨ 탄소국경조정제도 국제논의에 선제 대응*해 우리 통상 이익의 부정적 영향을 최소화하고 국내기업 역량 강화**도 지원

* 무역장벽화에 대한 우려 표명, WTO 규범(비차별 대우 등)에 합치하는 CBAM 마련 촉구 등 대응

** 탄소가격체계 정비, 탄소저감 시설비용·R&D 지원, 환경성적표지제도 개선 등

< 안건 요약 >

(2) (해외석탄발전) 우리나라도 신규 해외석탄발전 공적 금융지원 중단을 선언(4.22, 기후정상회의)함에 따라 후속조치 추진

⇨ ➊현장 혼란 방지를 위해 후속 가이드라인 마련*(‘21.上),➋기존 석탄발전 업계 사업전환·경영애로 해소 등 지원**➌신재생에너지 금융지원 확대를 통한 수주 경쟁력 강화➍新시장 선점을 위한 국가별 협력방안 마련

* (예시) 旣 운영중 해외석탄발전소에 대한 노후설비개선 지원여부, 탄소포집·저장 신기술을 도입한 해외석탄발전소 지원여부, 旣 승인사업에 대한 필수부수거래 지원여부 등

** 신재생 관련 사업전환을 위한 M&A자금 등 금융지원, 세제혜택, R&D재정투자 등 검토

➌ (국제 기후협력 강화) P4G 정상회의 계기 ‘(가칭)서울선언’ 채택 추진 등 기후변화 대응 관련 국제적 리더십 제고

- 그린 ODA 비중 확대* 등 기후재원 조성 확대 추진

* 그린뉴딜 양자유상 비중: (’20) 22%(2억불) → (‘25목표) 40%(6억불)

- WTO TESSD* 등 다자협의체에서 환경상품·서비스 무역자유화, 무역관련 환경조치 등 논의 적극 참여

* 무역과 환경 지속가능성 협의체(the Structured Discussions on Trade and Environmental Sustainability)

? 향후 추진계획

ㅇ 기후변화 대응 관련 국제논의 동향 지속 모니터링

ㅇ 탄소중립위원회(’21.5월 출범), 대외경제장관회의 등 관계부처 협의를 통해 대응방안 마련

순 서

Ⅰ. 검토 배경 1

Ⅱ. 주요 이슈별 논의동향 및 대응방향 2

1. 기후목표 증진(NDC 상향) 2

2. 탄소저감 메커니즘 대응 4

? 탄소국경조정제도 4

? 해외 석탄발전 공적 금융지원 중단 6

3. 국제 기후협력 강화 8

? 글로벌 기후재원 조성 8

? P4G 정상회의 등 국제논의 주도 10

? 환경상품·서비스 무역 자유화 11

Ⅲ. 향후 추진계획 13

Ⅰ. 검토 배경

글로벌 新패러다임 下에 기후변화 대응 정책 논의 가속화

ㅇ (탄소중립 선언) EU·中·日*의 탄소중립 동참, 美 바이든 대통령 취임으로 全 세계적으로 2050 탄소중립을 본격 추진

* (EU) ’50년 탄소중립(’19.12월), (中) ‘60년 탄소중립(‘20.9월), (日) ‘50년 탄소중립(‘20.10월)

ㅇ (NDC* 상향) 세계기후정상회의(4.22~23)에서 美·英·日 등이 2050 탄소중립 목표에 맞춰 대폭 상향된 2030 NDC** 발표

* 파리협정 체제 下 국가별 자발적 감축목표(Nationally Determined Contributions)

** (美) ’05년比 ’30년까지 50~52%(기존 ‘25년까지 26~28%), (日) ‘13년比 ’30년까지 46%(기존 26%), (英) ’90년比 ‘35년까지 78% 감축(기존 ’30년까지 68%)

ㅇ (탄소국경조정) EU는 그린딜 계획에 따라 탄소국경조정제* 도입 선언(‘19.12월), 美 바이든 대통령은 대선 공약으로 제시

* 국가별 온실가스 규제 수준 차이를 이용해 高탄소 산업이 低규제 국가로 이전하는 탄소 누출(Carbon Leakage)을 막기 위하여 高탄소 수입품에 비용을 부과하는 조치

P4G 개최 등 계기, 국제사회 내 기후 대응 논의 선도 필요

ㅇ (모범사례 공유) 우리는 그린뉴딜 발표(’20.7월), 2050년 탄소중립 선언(‘20.10월)·추진전략 발표(’20.12월) 등 기후대응 정책 적극 추진 중

- 파리협정 목표달성을 위해 국제사회의 적극적 노력*이 필요한 만큼 모범사례 공유와 이를 통한 對중진국 리더십 발휘 추진

* UN기후변화협약이 발간한 NDC 분석 보고서(’21.2월)에 따르면 현재 NDC는 파리협정 목표달성을 위한 감축수준(‘30년까지 ’10년 대비 45%/25% 감축)에 미달

ㅇ (P4G* 개최) 올해 우리나라에서 개최되는 P4G 정상회의(5.30~31) 계기, 국제사회 內 리더십 제고

* P4G(Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030)

☞ 기후 대응 논의 선도를 위해 ➊기후목표 증진, ➋탄소저감 메커니즘 대응, ➌국제협력 강화 등 대외 이슈 선제적 점검 및 대응 필요

Ⅱ. 주요 이슈별 논의동향 및 대응방향

1

기후목표 증진(NDC 상향)

◈ 이해관계자 수용성, 부문별 감축잠재량, 국제적인 NDC 상향 동향 등을 고려, NDC 상향수준 면밀히 검토

(1) 글로벌 논의동향

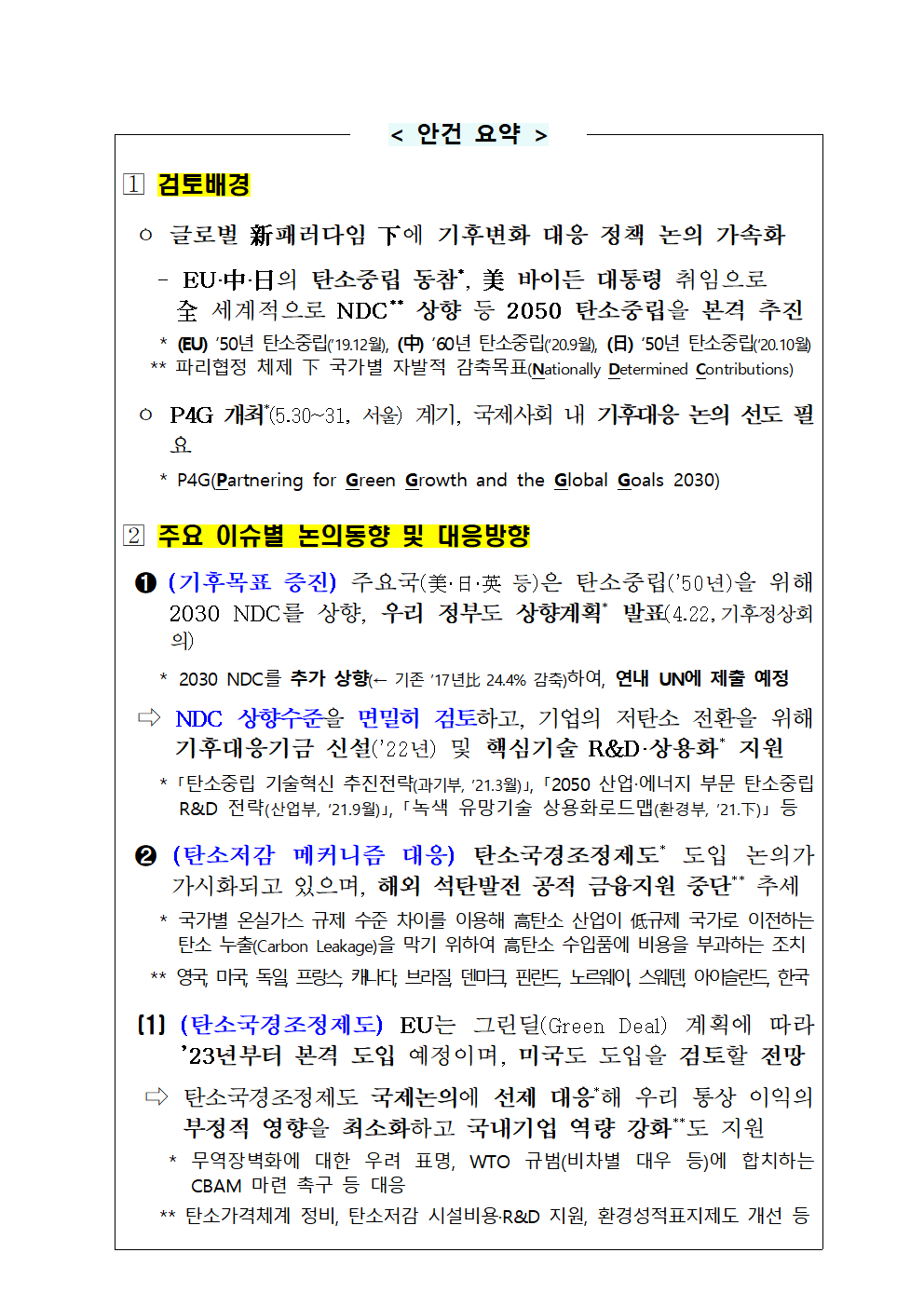

□ 주요국(美·英·日 등)은 기준년도에서 탄소중립(’50년)까지 균등감축하는 수준으로 2030 NDC를 대폭 상향(4.22, 기후정상회의)

국가

발표된 NDC

기준년도 대비 ’30년 감축률

(’50년 zero까지 매년 균등 감축 가정)

미국

(~’30) ’05년比 50~52% 감축(기존 ’25년까지 26~28%)

55.56%

영국

(~’35) ’90년比 78% 감축(기존 ‘30년까지 68%)

75%(’35년)

일본

(~’30) ’13년比 46% 감축(기존 26%)

45.94%

EU*

(~’30) ’90년比 최소 55% 감축(기존 40%)

66.67%

< 주요국의 NDC 및 균등 감축시 ’30년 감축률 비교 >

* EU는 ‘20.12월 NDC 상향 발표 / 美·英·日은 ’21.4월 기후정상회의 계기 발표

□ 우리 정부의 NDC 상향 계획 발표(’21.4.22)* 이후, 국제 환경단체(그린피스, 환경방어기금 등)는 구체적인 목표 제시가 필요하다고 평가

* 2030년 국가 온실가스 감축목표를 추가 상향(← 기존 ’17년比 24.4% 감축)하여, 연내 UN에 제출 예정(’21.4.22, 기후정상회의, VIP 말씀)

(2) 국내 여건

□ 온실가스 배출량 감축 추세 下에서 산업계의 자발적 감축 노력이 확산되고 있으나, 급격한 NDC 상향시 기업 부담 우려도 상존

ㅇ (온실가스 감축) 노후 석탄발전소 폐기, 미세먼지 계절관리제(석탄발전 가동중단 및 상한제약) 등에 따른 석탄발전 감축

- 배출권거래제 안착 등에 따라 ‘18년 대비 ’20년 온실가스 배출량 약 10% 이상(추정) 감축(하반기 잠정치 발표)

* 석탄 발전량(TWh) : (‘18)238.9 → (’19)227.4 → (‘20)196.5배출권거래제 대상기업 배출량(만톤) : (’18)60,150 → (’19)58,787 → (‘20 잠정)55,243

ㅇ (자발적 노력) ‘탄소중립 산업전환 위원회*’ 발족(’21.4월), 高탄소 업종별(철강·석유화학·시멘트 등) 탄소중립 협의회 구성(‘21.2~4월)

* (공동위원장) 산업부 장관, 대한상의 회장, (위원) 주요 업종별 협회장, 학계·연구기관 등

- 국내 개별 기업(포스코, LG화학 등)의 탄소중립 성장 선언, 금융기관(신한, KB, NH 등 113개) 기후금융 지지 선언(’21.3월) 등 확산

ㅇ (산업계 부담 우려) 주요국 대비 높은 제조업 비중* 등 고려시, 급격한 NDC 상향이 경제에 부담을 줄 수 있다는 우려**도 상존

* 각국 제조업 비중(%, ’19) : (韓)28.4 (美)16.4 (EU)11.0

** 전경련은 세계기후정상회의 관련 논평에서 “급격한 온실가스 감축 목표는 우리 경제 활력과 일자리 창출에 큰 부담을 줄 우려가 있다”고 밝힘(4.23)

(3) 대응방향

□ NDC 상향수준에 대한 면밀한 검토 및 기업 지원 병행

ㅇ (상향수준 검토) 부문별(산업·발전·수송 등) 감축 잠재량*, 이해관계자 수용성, 국가경제 영향, 국제적인 NDC 상향 동향** 등 고려

* 온실가스 배출량 감소추세, 기업의 자발적인 탄소감축 노력 등 고려

** 일본은 기준년도부터 ’30, ’50년까지 균등 감축하는 형태이나, 미국·EU의 경우 ‘30년 전보다 후의 감축률이 높은 형태

- 2050 탄소중립 시나리오(’30년·‘40년 감축경로 검토 계획)와 연계하여 NDC 상향안 검토

ㅇ (저탄소 전환 지원) 탄소중립 기술 관련 추진전략* 등에 따라 핵심기술 R&D 및 상용화 지원

* 「탄소중립 기술혁신 추진전략(과기부, ’21.3월)」, 「2050 산업‧에너지 부문 탄소중립 R&D 전략(산업부, ‘21.9월)」, 「녹색 유망기술 상용화로드맵(환경부, ’21.下)」 등

- 기업들의 온실가스 감축 및 탄소중립 미래기술 개발 등을 지원하기 위해 기후대응기금 ‘22년 신설 추진

* 탄소중립을 위해 시급한 정책 과제로 ‘감축투자 지원’(36.7%), ‘탈탄소 혁신기술 개발’(31.0%) 順 응답(‘21.4월, 대한상의 조사, 684개사 대상(403개사 응답))

2

탄소저감 메커니즘 대응

◈ 탄소국경조정제도 본격화에 대비하여 국제 논의에 선제적 대응 및 국내기업 역량 강화 지원

◈ 해외 석탄발전 공적 금융지원 중단 이후, 기존 석탄발전 업계 지원 및 신재생에너지 관련 新시장 협력방안 마련

? 탄소국경조정제도 ※ CBAM(Carbon Border Adjustment Mechanism)

(1) 글로벌 논의동향

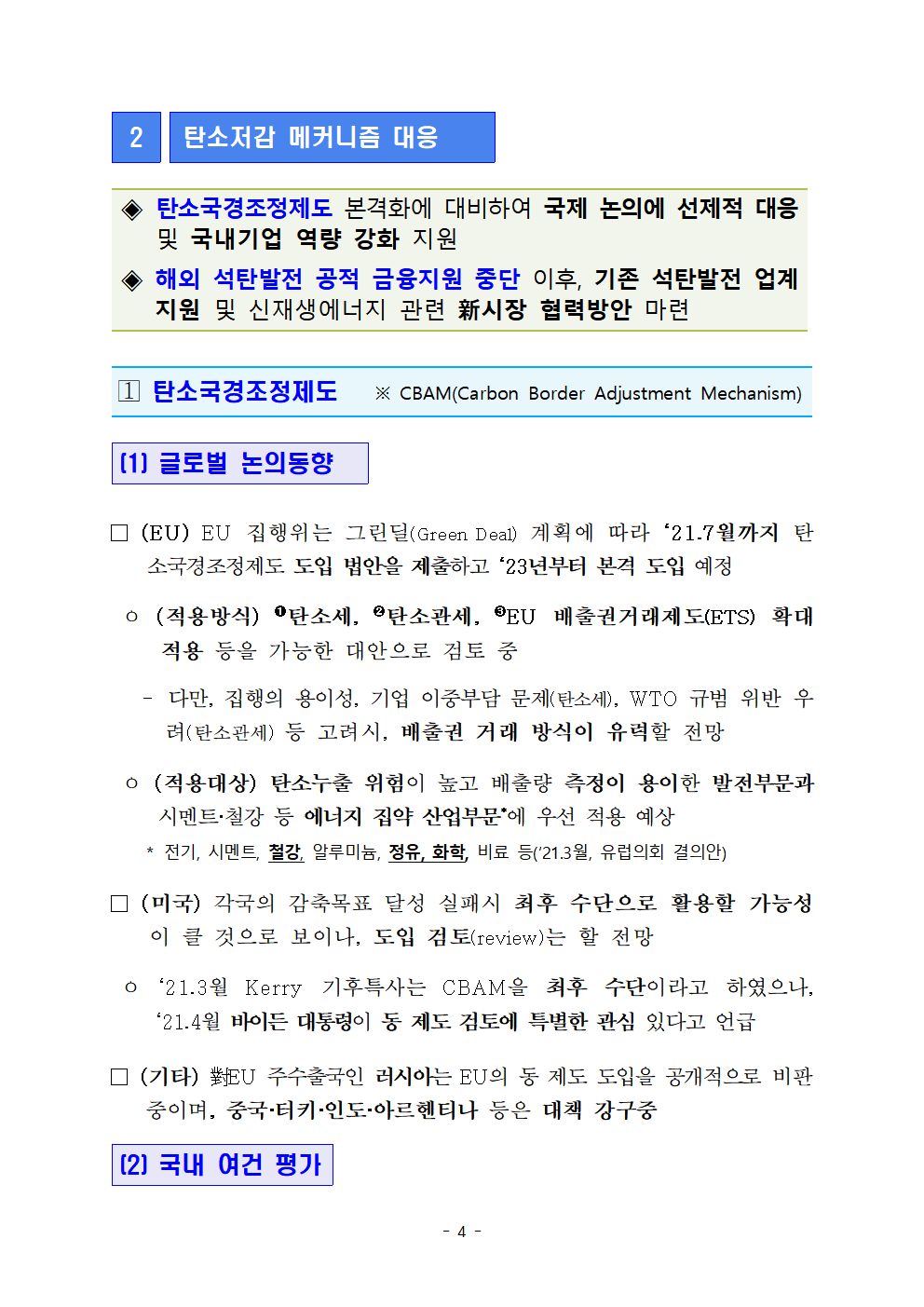

□ (EU) EU 집행위는 그린딜(Green Deal) 계획에 따라 ‘21.7월까지 탄소국경조정제도 도입 법안을 제출하고 ‘23년부터 본격 도입 예정

ㅇ (적용방식) ➊탄소세, ➋탄소관세, ➌EU 배출권거래제도(ETS) 확대 적용 등을 가능한 대안으로 검토 중

- 다만, 집행의 용이성, 기업 이중부담 문제(탄소세), WTO 규범 위반 우려(탄소관세) 등 고려시, 배출권 거래 방식이 유력할 전망

ㅇ (적용대상) 탄소누출 위험이 높고 배출량 측정이 용이한 발전부문과 시멘트·철강 등 에너지 집약 산업부문*에 우선 적용 예상

* 전기, 시멘트, 철강, 알루미늄, 정유, 화학, 비료 등(‘21.3월, 유럽의회 결의안)

□ (미국) 각국의 감축목표 달성 실패시 최후 수단으로 활용할 가능성이 클 것으로 보이나, 도입 검토(review)는 할 전망

ㅇ ‘21.3월 Kerry 기후특사는 CBAM을 최후 수단이라고 하였으나, ‘21.4월 바이든 대통령이 동 제도 검토에 특별한 관심 있다고 언급

□ (기타) 對EU 주수출국인 러시아는 EU의 동 제도 도입을 공개적으로 비판 중이며, 중국·터키·인도·아르헨티나 등은 대책 강구중

(2) 국내 여건 평가

□ (부정적) 우리의 對EU(10.2%) 수출비중이 높고, 주요 수출품인 철강・석유화학이 포함되어 EU CBAM 도입시 수출에 영향 예상

ㅇ EU ETS 확대 적용 가정시, EU내 수입가격 상승 및 행정비용 상승(배출량 증빙 등)으로 수출 감소 가능성

□ (긍정적) ETS 旣시행국에 EU CBAM 의무가 면제·감면될 경우 ETS를 시행 중인 우리 수출에 영향이 제한적일 가능성

ㅇ ETS* 미시행국에 비해서는 우리가 유리한 입장이 될 가능성

* (일부지역 시행) 中, 日, 美, 캐나다, (전국 시행) 한국, 스위스, 노르웨이, 아이슬란드 등

(3) 대응방향

□ (대외) CBAM 도입 단계별로 예상 문제점을 적극 개진하여 우리 통상이익에 부정적 영향이 최소화되도록 대응

ㅇ 무역장벽화에 대한 우려 표명, WTO 규범(비차별 대우 등)에 합치하는 CBAM 마련 촉구 등 대응

▸(다자논의) WTO・G20・OECD 등 다자협의체에서 유사 입장국들과 CBAM 도입 우려 표명, WTO 규범 합치성 촉구

▸(양자협의) FTA 무역위 등 양자 통상채널을 통해 관련 정보 파악, WTO 규범 합치성 강조

□ (대내) 탄소가격체계 정비, 기업의 대응역량 강화 등 추진

ㅇ 배출권시장은 산업계 여건 등을 고려하여 점진적 유상할당 확대를 검토*하고, 탄소가격체계 개편방안 연구용역 추진

* 旣계획 제2차(‘18~’20년) 3% → 제3차(‘21~’25년) 10%

ㅇ 탄소저감 시설비용・R&D를 지원하고, 탄소량 증빙에 소요되는 행정비용 절감을 위하여 환경성적표지 제도* 개선**

* 탄소국경조정제도는 “제품 생산 전과정에서 발생하는 환경영향을 계량화한 성적표” 제출을 전제 → 환경성적표지 제도(환경부), 제품 환경발자국제도(EU)

** 국제기준과 호환·통용될 수 있는 환경영향 산정방법(현재 韓5개, EU146개) 및 데이터 품질 개선 등

? 해외 석탄발전 공적 금융지원 중단

(1) 글로벌 논의동향

□ 국제적으로 석탄발전 투자 중단 흐름이 강화되는 추세

ㅇ G20 및 OECD 총 41개국 중 미국·영국·독일 등 12개국*이 해외 석탄발전 공적 금융지원 중단을 선언

* 영국, 미국, 독일, 프랑스, 캐나다, 브라질, 덴마크, 핀란드, 노르웨이, 스웨덴, 아이슬란드, 한국

ㅇ 세계은행(WB), 아시아개발은행(ADB) 등 국제 금융기관 및 골드만삭스 등 민간금융기업 등도 석탄발전 투자 중단 발표

□ 한편, 주요국의 신재생에너지 적극 육성, 기술발전에 따른 경제성 향상 등에 따라 신재생에너지 비중은 지속 확대*될 전망

* 글로벌 신재생에너지 발전비중 전망(IEA,, 수력제외) : (‘19) 10.6 → (‘30) 22.7 → (’40) 32.1%

ㅇ 베트남 등 개도국의 석탄발전 수요는 단기적으로 유지될 전망이나, 대규모 프로젝트 추진* 등을 통해 신재생에너지 발전비중 확대 예상

* (UAE) 태양광, 수소 중심 신재생발전 프로젝트 발주, (인도) 국가 태양 에너지사업

(2) 국내 여건 평가

□ 한국도 신규 해외석탄발전 공적 금융지원 중단을 선언하였으며(4.22,기후정상회의), 민간기업·금융사 등 석탄발전 투자 중단 발표*

* 전국 56개 지자체·교육기관 탈석탄 금고 선언(20.9) 및 한전, 삼성물산 등 민간기업(‘20.10), KB금융그룹(’20), 한화금융그룹(‘21.1) 등 신규 해외 석탄발전 사업 중단 발표

ㅇ 우리기업 해외석탄발전 수주도 예년대비 다소 감소 추세이며, 해외 석탄발전사업 비중이 높은 기업의 매출 감소 불가피

□ 신재생에너지로의 전환은 우리 여건*상 어려운 과제이나, 정부의 전략적 투자**, 민간의 산업 전환 자구노력 등을 통해 대응 중

* ❶철강, 석유화학 등 탄소 다배출 업종 비중이 높은 산업구조, ❷석탄발전 비중이 높은 화력에너지 중심 에너지믹스, ❸선도국 대비 낮은 신재생에너지 기술수준 등

** 신재생에너지 관련 R&D·실증사업 및 설비 보급 확대 위해 ’22년까지 4.5조원 투자, ’25년까지 11.3조원 투자(’20.7월, 「한국판 뉴딜 종합계획」 10대 대표과제)

(3) 대응방향

□ 신규 해외석탄발전 공적금융지원 중단선언에 따른 산업계·금융기관 등 현장 혼란 방지 위해 후속 가이드라인 마련(‘21.上)

ㅇ ①선언의 취지, ②산업계 미치는 영향 등을 감안하여 중단대상 사업, 적용 기관 등 불명확한 부분*에 대한 상세 지침 마련

* (예시) 旣 운영중 해외석탄발전소에 대한 노후설비개선 지원여부, 탄소포집·저장 신기술을 도입한 해외석탄발전소 지원여부, 旣 승인사업에 대한 필수부수거래 지원여부 등

□ 친환경 에너지산업으로의 신속전환 유도 및 경영애로 해소를 위한 기존 석탄발전 업계 지원

ㅇ (사업전환 유도) 석탄발전 참여기업의 대체‧유망분야로의원활한 사업전환을 위해 재정·세제·금융 등 지원* 검토

* M&A자금 등 금융지원, 세제혜택, R&D재정투자 등을 통해 석탄발전소 건설, 기자재업체 등 석탄화력 분야 → 신재생발전소, 관련 설비제조 등 사업재편 지원

ㅇ (경영애로 해소) 정책금융기관(수은 등) 旣지원 대출의 만기연장 또는 금리인상 최소화 등 한시적 지원* 방안 검토

* ❶석탄화력발전 분야 ❷부품·기자재 수출기업 中 ❸매출 감소한 ❹중소·중견기업 대상

□ 신재생에너지 금융지원 확대를 통한 우리기업 수주 경쟁력 강화

ㅇ (맞춤형 지원) 사업단계별* 금융지원체계 마련 및 PF금융·펀드 등 다양한 금융 프로그램 활용한 맞춤형 금융지원 강화(수은 등)

* (기술확보) R&D/M&A → (사업개발) 시설투자 → (사업운영) 생산·판매자금

□ 新시장 선점을 위해 국가별 특성을 고려한 협력방안 마련

ㅇ (선진국) 에너지 산업 핵심기술 공동개발을 위한 다양한 R&D 협력플랫폼* 발굴 및 국제 공동 프로젝트 추진 등 재정투자 확대

* 기술분야별 강소연구소 발굴·교류, Horizon Europe 등 다자 플랫폼 참여 등

ㅇ (신흥국) 양국 니즈에 부합하는 기술영역* 발굴해 R&D투자와 유·무상 ODA, 수출금융 연계 → 융합 패키지化**하여 新시장 창출

* 우즈벡, 인도–태양광·풍력 / 베트남–가스발전 / UAE–태양광·수소 등

** 정책자문(무상ODA) + 인프라구축(유상ODA+수출금융) + 공동연구·실증협력(R&D)

3

국제 기후협력 강화

◈ P4G 정상회의 개최, UN기후변화협약 당사국 총회(COP26) 참석 등 기후변화 대응 협의체 적극 참여, 관련 논의 선도

◈ 기후재원 조성 확대 및 환경 상품·서비스 무역화 논의 적극 참여

? 글로벌 기후재원 조성

(1) 글로벌 논의동향

□ ’15년 UN 기후변화협약 당사국총회(COP21)에서 ’25년까지 선진국은 연간 1,000억불 기후 재원을 조성하기로 합의*

* COP(Conference of Parties): ‘95년부터 매년 개최된 기후변화협약 내 최고 회의체, 코로나19로 COP26은 ’20년에서 ‘21년으로 연기

** ’10년 COP16에서 합의한 ’20년까지 연간 1,000억불 조성 목표를 연장

ㅇ OECD 등에 따르면 기후 재원 조성 규모는 목표에 미달한 상황*

* OECD 측정 기후재원 규모(억불, ’20.11월): (’16) 586 (’17) 712 (’18) 789

□ 미국, 영국 등 주요국의 적극적인 목표 설정*에 따라 국제적인 기후재원 조성 규모는 확대될 전망

* (미국) 4월 기후정상회의시, ’24년까지 공공 기후재원을 오바마 행정부 2기(FY2013-2016) 대비 2배 상향 공표(영국) ‘19.9월 UN 기후정상회의시, 향후 5년간 기후 변화 대응을 위한 ODA 규모를 2배 확대 선언(‘21~‘25년 기후변화 대응 ODA 규모: 116억파운드)

(2) 국내 여건 평가

□ 우리나라는 UN 기후변화협약상 非부속서Ⅰ 국가*로서 기후재원 조성 의무가 없지만 그간 적극적으로 기후 재원 조성**

* UNFCCC 상 부속서Ⅰ 국가만 기후재원 조성 의무가 있으며,부속서Ⅰ(42개국) : OECD(’92년) + 유럽경제공동체(EEC) + 동유럽 시장경제전환국

** 기후재원 조성 현황(백만불, ‘19년 기준(잠정치)): (양자) 151 / (다자) 70

ㅇ 특히, 세계 최대 기후기금인 GCF 유치국으로 GCF에 3억불 공여 약속(총 203억불)을 이행 중

(3) 대응방향

□ 우리나라는 올해 P4G 개최 등을 통해 기후변화 논의를 선도하고 있는 만큼 책임 있는 공여국으로 기후재원 조성 확대 추진

ㅇ (다자) GCF 등 기후 관련 국제기구에 대한 공여를 지속하고, MDB 내 신탁기금 등을 통한 기후 분야 지원 확대

ㅇ (양자 무상) 그린뉴딜 무상 ODA 비중 확대 추진

※ 최근 5년간(‘18-’22) 무상 ODA 중 기후변화/대응 분야 비중(총지출 기준): 한국 8.4%, OECD DAC 11.1%

- 온실가스 저감 및 기후적응력 향상 등 분야별 대표사업과지역별 대표사업*을 맞춤형 발굴·추진

* 신남방·신북방 지역 등 핵심 지역의 ODA 전략과 연계

- 기업, 시민사회 등 민간 파트너와의 협력 강화 및 주요국, 환경 분야 국제기구와의 녹색 파트너십 강화

ㅇ (양자 유상) 그린뉴딜 EDCF 확대 (‘20년 규모 2억불, 비중 22% → ’25년 6억불, 40%)

- EDCF 사업 과정에 기후위험 경감 요소를 내재화하여 EDCF “일반 사업”을 “기후변화 대응 사업”으로 재구성

①발굴·준비

②실행

③평가

기후위험

사전평가

⇨

타당성

조사

(F/S)

⇨

기후위험

경감방안

도출

⇨

승인

⇨

시공

⇨

완공

경감방안 이행

이행

평가

* 음영은 신규 도입 절차

- 탄소중립 직접 기여 제고를 위해 유무상 연계·프로그램차관* 등을 통한 정책 수립과 연계하여 기후변화 완화 분야 사업 발굴 확대

* 관련 정책과제 이행을 조건으로 과제 이행에 소요되는 자금을 차관 지원(Budget Support)

- EDCF-MDB 그린 분야 협조융자 플랫폼* 활용 및 GCF와 사업 협력 강화를 통해 그린뉴딜 ODA 지원 저변 확대

* ADB 아세안녹색금융퍼실리티(ACGF) : 신남방지역 대상 그린 인프라 지원(3.5억불)AfDB 에너지프레임워크 : 아프리카 지역 대상 에너지 분야 지원(6억불)

? P4G 정상회의 등 국제논의 주도

※ 녹색성장 및 글로벌 목표 2030을 위한 연대(Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030)

(1) 글로벌 논의동향

□ 파리협정 이행 원년을 맞아 기후 대응 필요성, 시급성에 대한 국제사회 공감대 형성 → 주요 계기* 통해 기후대응 관련 논의 활발

* (’21.1월) 기후적응 정상회의, (’21.4월) 미국 주도 기후정상회의 등

□ 향후 G7/G20 정상회의(6.11~13/10.30~31), COP26(11.1~12) 등을 통해 기후변화 대응 관련, 보다 진전된 논의가 이루어질 전망

(2) 국내 여건 평가

□ 그간 기후 대응 관련 다자 회의에 적극적인 참석을 통해 국제 논의 주도, 특히 올해 2021 P4G 서울 정상회의*(5.30~31) 개최 예정

* 제1차 회의는 ‘18.10월, 덴마크에서 개최(5개국 정상(한국 등) 포함 정부·민간 인사 800여명 참석)

(3) 대응방향

□ P4G 정상회의*의 성공적 개최를 통해 기후변화 대응 관련 국제적 리더십 제고

* (의제) 포용적인 녹색회복을 통한 탄소중립 비전 실현(Inclusive Green Recovery towards Carbon Neutrality)

ㅇ 우리나라에서 개최되는 최초 다자 환경정상회의로, 결과문서로 ‘(가칭) 서울 선언문’ 채택 등 추진

□ 유엔기후변화협약 등 주요 기후변화 대응 협의체에도 적극 참여

? 환경상품·서비스 무역 자유화

(1) 글로벌 논의동향

□ 그간 WTO 다자협상 중단, EGA* 협상 좌초 등으로 WTO 및 여타 다자협의체에서「무역과 환경」논의가 지지부진

* Environmental Goods Agreement 협상: ‘14년-’16년간 46개국간 진행된 환경상품 무역자유화 협상

□ 그러나, 파리협정에 따른 新기후체제 본격화와 美 바이든 행정부 영향 등으로 다자협의체에서 동 논의가 급부상 중

ㅇ (WTO) 최근 복수국간 협의체인 TESSD*를 중심으로 환경상품·서비스 무역자유화, CBAM 등 논의 진행 중

* 무역과 환경 지속가능성 협의체 (the Structured Discussions on Trade and Environmental Sustainability)

▪(참가국) 한국, EU, 스위스, 호주, 캐나다 등 총 53개국, 미국, 중국은 옵저버로 참여

▪(회의) ‘21.3월 첫 공식회의 개최,, 차기 WTO 각료회의(’21.11월) 전까지 최소 3차례 추가 개최 예정

▪(주요의제) 환경상품 무역자유화, 환경서비스 무역자유화, 환경조치 논의 등

ㅇ (APEC) ‘21.2월 뉴질랜드(의장국)는 환경상품 자유화 진전 방안*을제안하였으며, ’21.11월 정상회의까지 본격 논의 예정

* ’12년 旣 마련된 54개 APEC 환경상품 목록을 현행화(’22년부터 HS2022 적용)하고 목록 추가·확대

ㅇ (G20) ‘21.5월부터 환경상품·서비스 무역자유화, 탄소중립 등을 중심으로 ‘무역의 환경지속가능성*’이 논의

* WTO 협상에 △UN SDG13(기후변화 대응), △SDG14(해양생태계 보존), △SDG15(육상생태계 보존) 반영, 다자무역규범의 탄소중립경제 전환 지원 방안 검토 등

ㅇ (OECD) 무역과 환경관련 활발한 정책연구*를 통해 다자협의체 여론 형성에 기여, CBAM도 주요 의제로 논의

* 에너지 및 환경상품 보조금(‘20년), 무역과 환경 정책 동향 (‘19년), 국제무역과 순환경제(’18년), 기후변화와 무역정책(‘17년), 환경관련 서비스무역(’17년) 등

(2) 국내 여건 평가

□ (환경상품 무역자유화) APEC 관세인하 합의 이행, EGA 협상(‘14년-’16년) 참여 등으로 참여 기반이 조성

ㅇ (APEC) ‘15년까지 54개 환경 상품리스트에 대해 관세율을 5% 이하로 자발적 인하하기로 합의하였으며, 우리는 이행 완료

ㅇ (EGA) 미, 중, EU 등 46개국은 최종 304개 환경상품에 대한 관세 폐지 합의를 시도(최종 결렬), 우리도 동 협상 참여

□ (환경서비스 무역자유화) GATS 및 한-미, 한-EU 등 양자 FTA에서 다수 환경서비스를 개방하여 자유화 지지 기반이 조성

ㅇ (GATS*) 산업하수처리, 배기가스·소음완화 서비스 등 환경서비스, 건축설계·엔지니어링 등 환경인접서비스 개방

* General Agreement on Trade in Services : WTO 서비스 교역에 관한 일반협정

ㅇ (FTA) 한-미 FTA, 한-EU FTA에서 생활하수서비스 등 일부 환경서비스 추가 개방

(3) 대응방향

□ 「무역과 환경」 논의에 적극 참여하여 환경 친화적 이미지를 제고하고, 우리 기업의 친환경 상품ㆍ서비스 수출 지원

ㅇ 다자협의체에서 ➊환경상품 무역자유화, ➋환경서비스 무역자유화, ➌무역관련 환경조치(탄소국경조정제도) 논의 등 추진

ㅇ 논의가 가장 활발할 것으로 예상되는 WTO TESSD를 중심으로 대응하되, APEC, G20 등 다자협의체 논의에서도 입장 적극 표명

- ‘21.3.5 첫 TESSD 공식회의시 우리나라는 상기 내용을 TESSD 논의 의제 및 12차 각료회의 성과로 제안, 호주·싱가폴은 동 제안 참여

- ’21.5.7 APEC에서 우리나라는 뉴측과 공동으로 환경서비스무역자유화 제안서 제출

Ⅲ. 향후 추진계획

◇ 기후변화 대응 관련 국제논의 동향을 지속 모니터링

◇ 탄소중립위원회(’21.5월 출범), 대외경제장관회의 등 관계부처 협의를 통해 대응방안 마련

추진과제

추진일정

주관부처

1. 기후목표 증진

➊ NDC 상향수준 검토

‘21.下

환경부

기재부

산업부

➋ 저탄소 핵심기술 R&D 및 상용화 지원

연중

환경부

과기부

➌ 기후대응기금 신설 추진

’22

기재부

2. 탄소저감 메커니즘 대응

➊ 탄소국경조정제도 관련, 양자·다자 논의 선제 대응

연중

산업부

➋ 배출권시장 점진적 유상할당 확대 검토

중장기

기재부

환경부

➌ 탄소가격체계 개편방안 연구용역 추진

‘21.下

기재부

산업부

환경부

국토부

➍ 환경성적표지 제도 개선

’22~

환경부

➎ 해외석탄발전 공적금융지원 중단에 따른 후속 가이드라인 마련

‘21.上

기재부

산업부

금융위

➏ 기존 석탄업계 경영애로 해소를 위한 한시적 지원 검토

‘21.下

기재부

금융위

➐ 신재생에너지 분야 금융지원 확대

연중

기재부

금융위

➑ 에너지 산업 핵심기술 국제 공동개발 프로젝트 추진

‘22

과기부

산업부

3. 국제 기후협력 강화

➊ 그린 ODA 지원비중 확대

중장기

국조실

기재부

외교부

➋ P4G 정상회의 개최

’21.5월

전 부처

➌ G7/G20 정상회의, COP26 등 국제논의 적극 참여

‘21.下

전 부처

➍ 환경 상품·서비스 무역 자유화 관련, 다자협의체 논의

연중

산업부

대외경제장관회의

③호 안건(의결)

공개

디지털경제동반자협정(DEPA) 가입 추진계획

2021. 5. 17.

관계부처 합동

디지털경제동반자협정(DEPA) 가입 추진계획

1. 추진배경 및 경과

□ (추진배경) 디지털 경제 전환이 가속화되면서 WTO 및 양자·복수국 차원의 디지털 규범 논의도 활성화

ㅇ 디지털 新규범은 아·태 지역을 중심으로 발전될 가능성이 높은 바, 논의과정에 적극 참여하여 디지털 경제 전환에 선제적으로 대비 필요

□ (추진경과) 최초의 복수국간 디지털 협정인 DEPA* 가입 추진을 위해 협정문 의무수준 등을 검토하면서 회원국과의 기술협의** 진행

* 싱·뉴·칠 3개국이 디지털 경제 분야 협력을 강화하기 위해 체결한 협정으로서, ‘19.5월 협상 개시 후 실질타결(’20.1), 서명(‘20.6)을 거쳐 ’21.1월 발효

** 회원국들은 우리의 DEPA 가입 관심에 환영입장 표명, 가입절차는 지속 논의 예정

2. DEPA 주요내용

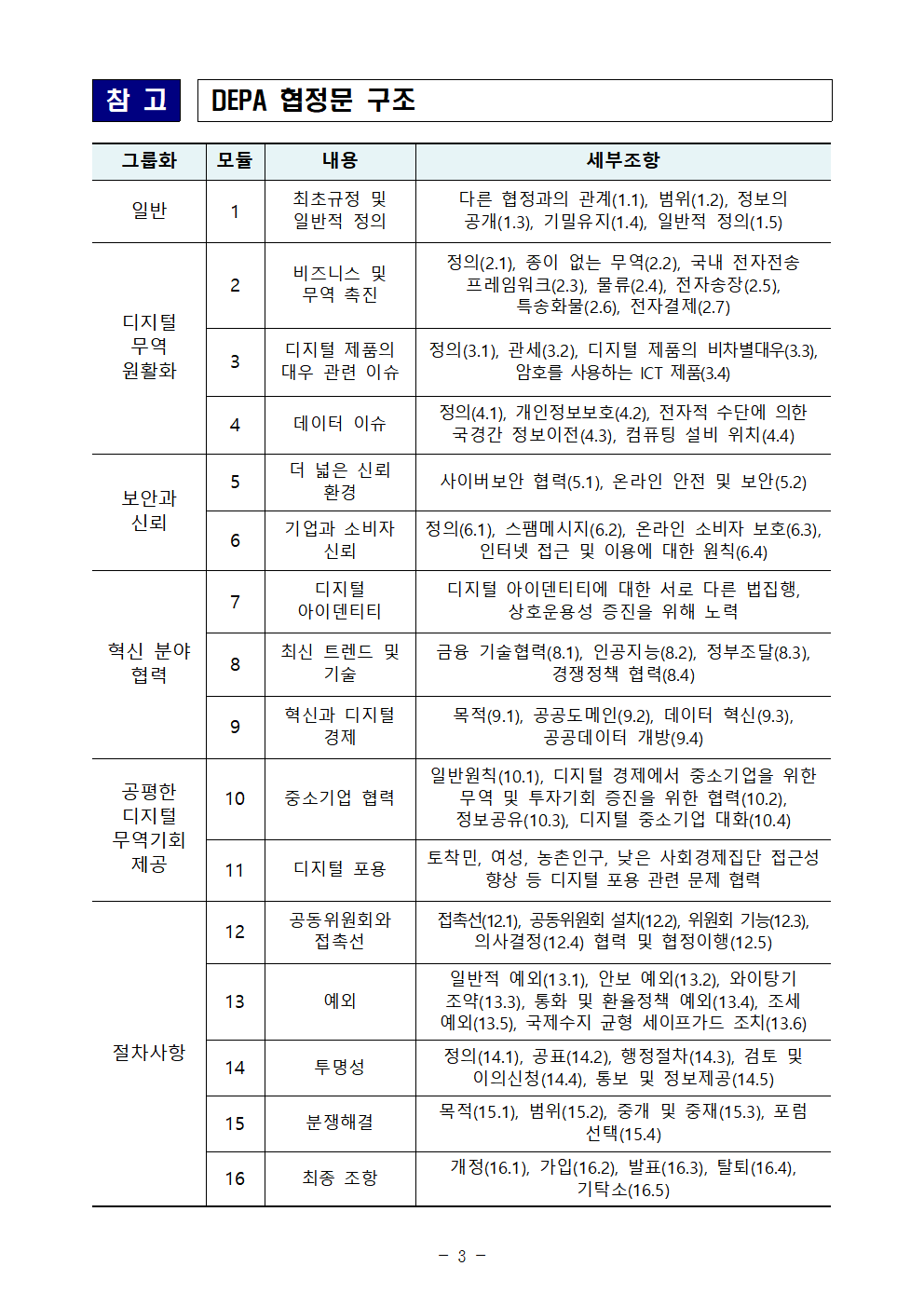

□ (협정문 구조) FTA 내 디지털 챕터 형식(CPTPP, USMCA 등)이 아닌 디지털 분야만 다룬 협정으로서, 다양한 주제*의 16개 모듈로 구성

* 디지털 무역원활화, 보안과 신뢰, 혁신분야 협력, 공평한 디지털 무역기회 제공 등

ㅇ 디지털경제의 협력 프레임웍 구축을 목표로, 전통적 디지털 규범과 함께 디지털 관련 제도의 상호운용성 증진을 위한 협력 조항을 강화

□ (주요 규범) CPTPP 수준의 데이터 조항 및 업그레이드된 무역원활화 관련 조항 등 수준 높은 디지털 무역규범을 지향

ㅇ 종이 없는 무역(paperless trading) 관련 기존 규범의 의무수준을 높이고, 전자송장·전자결제* 등 무역원활화 관련 新규범 포함

* 전자적 무역행정문서의 제공·수용 의무화, 전자송장(e-invoice)의 호환 지원을 위한 조치 설계, 결제 시스템간 상호운용성 확보 노력 등

□ (주요 협력조항) 국별로 상이한 제도를 조화시키고 상호운용성(interoperability)을 높이기 위해 미래지향적 협력 이슈를 포괄

ㅇ 디지털 ID, 핀테크, AI 거버넌스, 데이터 혁신, 공공정보 개방 등 새로운 디지털 트렌드에 관한 국가간 협력 증진의무 규정

3. DEPA 가입시 기대효과

□ (정성적 효과) DEPA 가입은 국내 제도, 기술, 산업, 고용 등 우리 경제에 광범위한 영향을 미칠 전망

ㅇ 디지털 무역장벽의 제거·완화 및 최신 무역원활화 규범 도입을 통해 선진화된 국내제도 구축 및 국경간 디지털 무역 확대

ㅇ 디지털 신기술 발전·혁신 촉진 등을 통해 디지털 경제 전환을 가속화하고, 국내 디지털 기업, 모델의 해외진출에도 기여 가능

□ (잠재적 효과) 역내 디지털 협력 네트워크의 조기 구축을 통해DEPA가 추후 여타국까지 확장될 경우 협력 시너지 극대화

4. 향후 추진계획

□ (추진방안) 연내 DEPA 가입협상 개시*를 목표로 대외협의 및 국내절차를 차질 없이 진행

* 가입협상 개시 구체 시점은 DEPA 가입절차 가이드라인 확정 후 결정

ㅇ DEPA 가입절차 가이드라인 확정 동향을 모니터링하면서, DEPA 회원국들과 논의를 지속하고, 협의경과를 토대로 국내절차 추진*

* 관계부처 협의 및 업계 의견수렴 등을 통해 디지털 협력 유망 프로젝트 발굴 노력 병행

□ (향후 계획) DEPA의 협력 모델을 토대로 높은 수준의 디지털 규범 및 광범위한 협력 조항을 포함한 디지털 협정을 점진적으로 확산

※ WTO 전자상거래 협상에서도 우리 입장 적극 반영 모색

참 고

DEPA 협정문 구조

그룹화

모듈

내용

세부조항

일반

1

최초규정 및

일반적 정의

다른 협정과의 관계(1.1), 범위(1.2), 정보의 공개(1.3), 기밀유지(1.4), 일반적 정의(1.5)

디지털

무역

원활화

2

비즈니스 및

무역 촉진

정의(2.1), 종이 없는 무역(2.2), 국내 전자전송 프레임워크(2.3), 물류(2.4), 전자송장(2.5), 특송화물(2.6), 전자결제(2.7)

3

디지털 제품의 대우 관련 이슈

정의(3.1), 관세(3.2), 디지털 제품의 비차별대우(3.3), 암호를 사용하는 ICT 제품(3.4)

4

데이터 이슈

정의(4.1), 개인정보보호(4.2), 전자적 수단에 의한 국경간 정보이전(4.3), 컴퓨팅 설비 위치(4.4)

보안과

신뢰

5

더 넓은 신뢰 환경

사이버보안 협력(5.1), 온라인 안전 및 보안(5.2)

6

기업과 소비자

신뢰

정의(6.1), 스팸메시지(6.2), 온라인 소비자 보호(6.3), 인터넷 접근 및 이용에 대한 원칙(6.4)

혁신 분야

협력

7

디지털 아이덴티티

디지털 아이덴티티에 대한 서로 다른 법집행, 상호운용성 증진을 위해 노력

8

최신 트렌드 및 기술

금융 기술협력(8.1), 인공지능(8.2), 정부조달(8.3), 경쟁정책 협력(8.4)

9

혁신과 디지털 경제

목적(9.1), 공공도메인(9.2), 데이터 혁신(9.3), 공공데이터 개방(9.4)

공평한

디지털

무역기회

제공

10

중소기업 협력

일반원칙(10.1), 디지털 경제에서 중소기업을 위한 무역 및 투자기회 증진을 위한 협력(10.2), 정보공유(10.3), 디지털 중소기업 대화(10.4)

11

디지털 포용

토착민, 여성, 농촌인구, 낮은 사회경제집단 접근성 향상 등 디지털 포용 관련 문제 협력

절차사항

12

공동위원회와 접촉선

접촉선(12.1), 공동위원회 설치(12.2), 위원회 기능(12.3), 의사결정(12.4) 협력 및 협정이행(12.5)

13

예외

일반적 예외(13.1), 안보 예외(13.2), 와이탕기 조약(13.3), 통화 및 환율정책 예외(13.4), 조세 예외(13.5), 국제수지 균형 세이프가드 조치(13.6)

14

투명성

정의(14.1), 공표(14.2), 행정절차(14.3), 검토 및 이의신청(14.4), 통보 및 정보제공(14.5)

15

분쟁해결

목적(15.1), 범위(15.2), 중개 및 중재(15.3), 포럼 선택(15.4)

16

최종 조항

개정(16.1), 가입(16.2), 발표(16.3), 탈퇴(16.4), 기탁소(16.5)

대외경제장관회의

④호 안건(서면)

공개

美 바이든 정부의 경제정책 점검 및 시사점

2021. 5. 17.

기 획 재 정 부

목 차

Ⅰ. 美 바이든 정부의 경제정책 개요 1

Ⅱ. 美 경제 패러다임의 변화 2

Ⅲ. 정책 분야별 세부내용 4

1. 재정ㆍ세제 4

2. 통상 6

3. 기후변화 7

4. 통화정책 8

Ⅳ. 우리 경제 영향 및 시사점 9

Ⅰ. 美 바이든 정부의 경제정책 개요

◇ 바이든 정부의 정책은 중산층 복원 + 중국 견제에 초점

→ 확장 재정 및 리쇼어링을 통한 일자리 창출 + 제조업 육성

□ (취임시 배경) 경제적 양극화와 사회적 분열 + 중산층 중시 철학

ㅇ (바이든 취임시 상황) 미국은 트럼프 정부의 코로나 대응 실패, 경제적 양극화 심화, 인종차별 논쟁 등 경제ㆍ사회적 혼란 가중

ㅇ (기존 바이든의 철학) 중산층과 사회적 이동성(social mobility) 보호를 최우선시하는 등 “진보적 중도(progressive centric)” 성향 → 클린턴ㆍ오바마와의 차이

□ (핵심 경제정책방향) 제조업 육성, 일자리 창출 + 중국 견제

ㅇ (대내) 바이든 정부의 최우선 목표는 중산층 복원 및 일자리 창출 → 큰 정부(확장 재정, 증세) + 산업정책(제조업 육성)이 주된 방향

- 대규모 인프라 투자, 부자 증세 및 법인세 인상을 통한 세수확충, 중산층 일자리 창출에 유리한 제조업 육성 정책 등

- 美 민주당의 전통적 철학인 기후변화 대응 및 친환경에너지 육성, 의료ㆍ교육 등 복지정책 확대 정책 시행

ㅇ (대외) 미국의 리더십 회복 및 동맹국 연대를 통한 중국의 영향력 확대 견제 + 리쇼어링 추진 등 자국 산업 공급망 개편

- 트럼프 정부가 부과한 對中 관세 및 제재는 유지하고, 4대분야 공급망 평가 행정명령(‘21.2.24일) 등을 통해 견제 강화

- 또한, 리쇼어링 기업에 대한 인센티브*, 해외 이전 기업에 대한 징벌적 과세** 공약(아직 미시행) 등을 통해 자국 산업 육성

* 리쇼어링 세액공제: 미국으로 회귀하는 기업에 10% 세액공제

** 오프쇼어링 추징세(Offshoring Tax Penalty): 미국 기업이 해외에서 생산한 제품 및 서비스를 미국 내에서 판매할 경우, 해당 수익에 대한 징벌적 과세를 10%를 부과

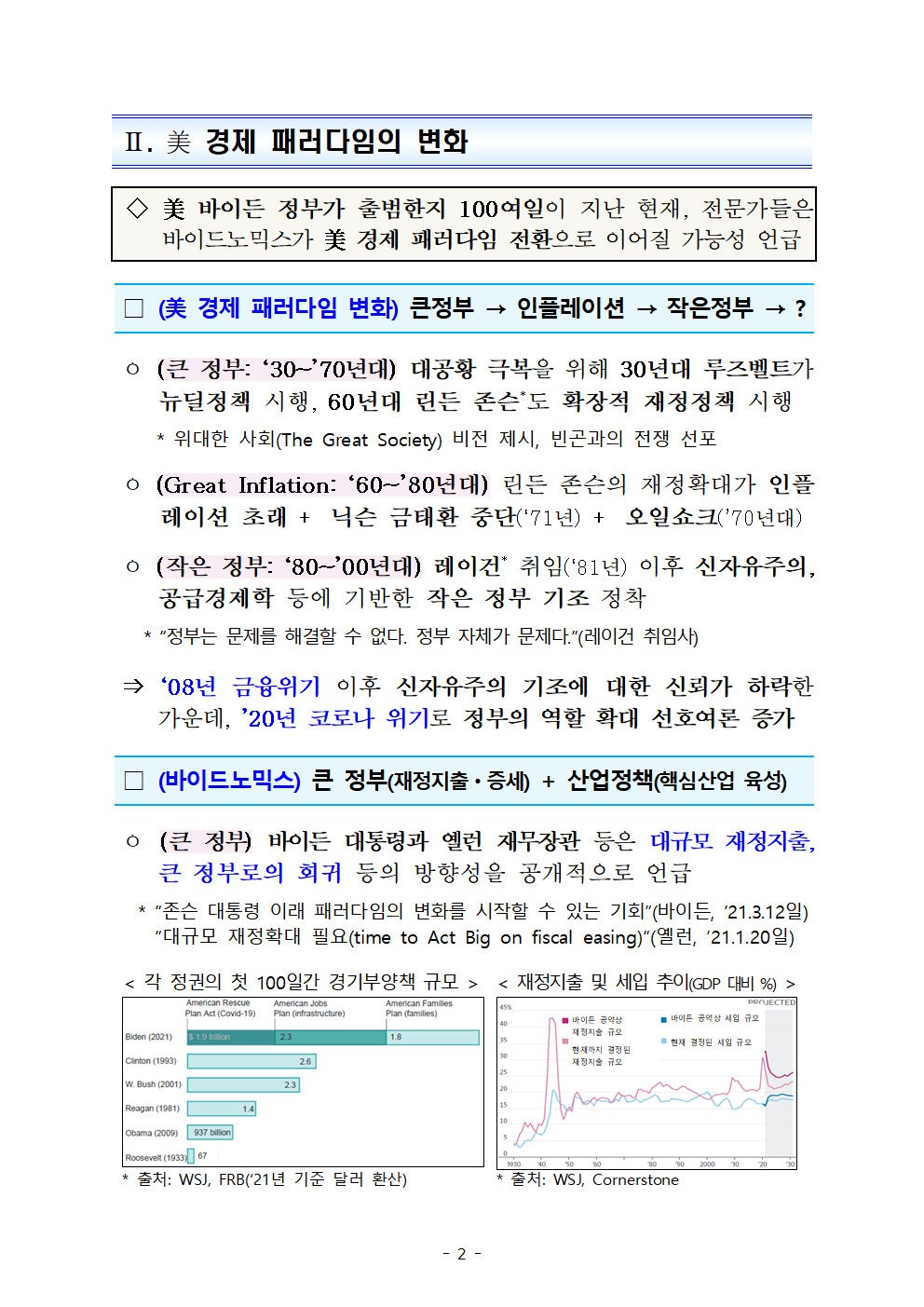

Ⅱ. 美 경제 패러다임의 변화

◇ 美 바이든 정부가 출범한지 100여일이 지난 현재, 전문가들은 바이드노믹스가 美 경제 패러다임 전환으로 이어질 가능성 언급

□ (美 경제 패러다임 변화) 큰정부 → 인플레이션 → 작은정부 → ?

ㅇ (큰 정부: ‘30~’70년대) 대공황 극복을 위해 30년대 루즈벨트가 뉴딜정책 시행, 60년대 린든 존슨*도 확장적 재정정책 시행

* 위대한 사회(The Great Society) 비전 제시, 빈곤과의 전쟁 선포

ㅇ (Great Inflation: ‘60~’80년대) 린든 존슨의 재정확대가 인플레이션 초래 + 닉슨 금태환 중단(‘71년) + 오일쇼크(’70년대)

ㅇ (작은 정부: ‘80~’00년대) 레이건* 취임(‘81년) 이후 신자유주의, 공급경제학 등에 기반한 작은 정부 기조 정착

* “정부는 문제를 해결할 수 없다. 정부 자체가 문제다.“(레이건 취임사)

⇒ ‘08년 금융위기 이후 신자유주의 기조에 대한 신뢰가 하락한 가운데, ’20년 코로나 위기로 정부의 역할 확대 선호여론 증가

□ (바이드노믹스) 큰 정부(재정지출ㆍ증세) + 산업정책(핵심산업 육성)

ㅇ (큰 정부) 바이든 대통령과 옐런 재무장관 등은 대규모 재정지출, 큰 정부로의 회귀 등의 방향성을 공개적으로 언급

* “존슨 대통령 이래 패러다임의 변화를 시작할 수 있는 기회”(바이든, ‘21.3.12일)“대규모 재정확대 필요(time to Act Big on fiscal easing)“(옐런, ’21.1.20일)

바이든 공약상 세입 규모

현재 결정된 세입 규모

바이든 공약상재정지출 규모

현재까지 결정된재정지출 규모

< 각 정권의 첫 100일간 경기부양책 규모 >

< 재정지출 및 세입 추이(GDP 대비 %) >

* 출처: WSJ, FRB(‘21년 기준 달러 환산)

* 출처: WSJ, Cornerstone

ㅇ (산업정책) 정부의 개입을 지양하던 과거의 방향성에서 벗어나, 경제성장과 안보에 중요한 핵심산업ㆍ제조업 육성정책 시행

< 레이거노믹스와 바이드노믹스의 방향성 비교 >

레이거노믹스

바이드노믹스

경제철학

신자유주의

케인즈주의

강조점

시장 / 자본가

정부 / 노동자

추구하는 가치

효율성

형평성

부양하는 부문

공급측면

수요측면

경제정책 수단

통화정책

재정정책

* 출처: Bloomberg (‘21.4.29일)

□ (평가) 패러다임 전환에 다수가 동의, but 인플레이션 우려

ㅇ (패러다임 전환) 다수 전문가들은 코로나 위기 및 바이든 정부의 정책이 美 경제 패러다임의 전환점이 될 것으로 예상

- 다만, 오바마케어 등 복지 공약이 민주당의 중간선거 패배(‘10년) 이후 축소된 전례 감안시, 추후 정치상황에 따라 변동 가능성

ㅇ (비판) 소득양극화 심화가 최근 민주주의의 위기를 불러왔다는 공감대 및 최근 빠른 경기회복 등으로 강한 비판은 아직 미미

정부역할 확대 필요

상황에 따라 다름

정부역할 축소 필요

무응답

< 미국의 소득불평등도 추이 >

< 큰 정부지지 여론 >

* 출처: 국금센터, WID

* 출처: WSJ, 갤럽 여론조사

- (인플레이션 우려) Larry Summers* 등 신케인즈주의 학자도 과도한 재정지출이 강한 인플레이션 촉발 우려(WP기고, 3.15일)

* 스테그플레이션(불황+인플레) 가능성 33%, 인플레이션은 통제하나 경기가 침체에 빠질 가능성 33%, 인플레이션 없는 성장 가능성 33%로 예상

- (기타) 비효율적인 관료제에 의지, 과도한 정부부채 우려, 저소득층 대상 현금지원의 비효율성 등 비판 有(WSJ, 4.28일)

⇒ 바이드노믹스는 ➊인플레이션 발생 여부, ➋‘22년 중간선거에서의 민주당 승리 여부에 따라 성공 및 지속 가능성 판가름 예상

Ⅲ. 정책 분야별 세부내용

1. 재정·세제

◇ 금년 상반기 1~3차 경제대책 발표 → 대규모 인프라 투자ㆍ복지정책 + 부자 증세를 통해 발전적 재건(Build Back Better) 도모

※ 2~3차 대책은 의회 협상과정에서 난항 예상, 예산조정권 활용 가능성 有

? (American Rescue Plan) 1.9조불, 1.14일 공개 → 3.10일 의회 통과

ㅇ (주요내용) 코로나 피해지원을 위한 경기부양책으로, 실업수당ㆍ재난지원금(1인당 1,400달러) 지급 및 의약품ㆍ백신 제공 목적

? (American Jobs Plan) 인프라 투자안 2.2조불(10년단위), 3.31일 공개

ㅇ (재정지출) 인프라 투자 확대, 산업 경쟁력 제고 대책 → 중산층 일자리 창출 및 경제ㆍ사회 펀더멘털 강화 도모

ㅇ (재원조달) 법인세 인상ㆍ확대 위주의 증세안 발표

- 법인세율 인상(21→28%), 글로벌 무형 자산소득 최저한세 인상*(10.5→21%), 장부소득 최저한세** 적용 등(약 1.5조불 추정)

* 미국 기업이 해외 자회사를 통해 벌어들인 무형 수익에 대한 최저세율

** 장부소득(book income)과 과세소득의 차이를 활용한 조세회피를 방지하기 위해, 재무제표상 소득이 20억달러 이상일 경우 최소 15%의 세금을 부과

? (American Families Plan) 복지지출안 1.8조불(10년단위), 4.28일 공개

ㅇ (재정지출) 10년간 가족ㆍ보육ㆍ교육지원 재정지출 1조불 + 세제지원 8천억불 → 주로 저소득층 아동ㆍ가족이 혜택

ㅇ (재원조달) 고소득층 증세 등을 통한 재원조달(약 1.3조불 추정)

➊ 소득세 최고세율 37→39.6% 인상(연소득 54만불 이상)

➋ 자본이득세*(Capital gain tax) 20→39.6% 인상

* 1년 이상 보유자산(주식, 부동산, 채권 등) 거래시 발생(자본이득 100만불 이상 대상)

➌ 고소득자 및 대기업의 미납세금 추징 강화

참 고

美 바이든 정부의 1~3차 경제대책 주요내용

1차(Rescue Plan)

2차(Jobs Plan)

3차(Families Plan)

세부내용

규모(억달러)

세부내용

규모(억달러)

세부내용

규모(억달러)

재정지원

중소기업 지원

4,000

운송인프라

6,210

가족ㆍ아동지원

4,950

실업급여

3,500

상수ㆍ통신ㆍ전력

3,110

교육 지원

5,110

소득 지원

4,650

건강보험 보조금

2,000

주택ㆍ학교ㆍ병원

3,380

보건의료

1,600

자녀 세액공제1」

6,000

보육서비스

4,000

지방정부 지원

3,500

제조업ㆍ혁신

5,800

세금 추징기반강화

800

자녀 세액공제1」

1,500

계

18,750

계

22,500

계

18,000

증세

법인세율 인상(21→28%)

6,9502」

자본이득세 인상(20→39.6%)

3,7006」

GILTI3」 인상(10.5→21%)

4,9502」

소득세 최고세율인상(37→39.6%)

1,4816」

장부소득 최저한세 적용4」(15%)

2,1702」

기타5」

5402」

미납세금 추징강화

7,0007」

계

14,6102」

계

13,175

1」 ‘20.2월 코로나 부양책의 일환(아동 1인당 3,000달러) → 최소 2025년까지 연장

2」 FT(‘21.4.1일), White house, Conerstone Macro analysis 추정치 (향후 10년 기준)

3」 글로벌 무형 자산소득 최저한세: 미국 기업이 해외 자회사를 통해 벌어들인 무형 수익에 대한 최저세율

4」 장부소득(book income)과 과세소득의 차이를 활용한 조세회피를 방지하기 위해, 재무제표상 소득이 20억달러 이상일 경우 최소 15%의 세금을 부과

5」 화석연료 대상 세제지원 종료 등

6」 Tax foundation 추정치 (향후 10년 기준) 7」 美정부 발표내용

2. 통상

□ (정책방향) 노동ㆍ환경가치 강조 + 동맹 공조를 통한 對中 견제

* 통상정책 연례보고서(美 USTR, ‘21.3.1일 발표)의 주요내용

❶ (국제 통상규범 준수) 미국이 주도하는 WTO 구조개혁을 통해 국영기업 보조금 금지, 디지털무역 등 관련 규범 정립 도모

❷ (노동ㆍ환경 기준 강화) 탄소국경세 도입 검토 등 글로벌 해법 모색 및 환경의무 未준수 국가에 대한 엄정 대응

➌ (對中정책) 중국의 불공정한 무역관행 및 신장 위구르 인권문제 등 대응을 위해 가용한 모든 수단을 동원할 것임을 언급

< 참고: 바이든 정부에서의 미-중 통상관계 동향 >

▸ (기본 방향) 對中 고율관세는 유지하면서 美-EU 통상갈등은 완화하는 등 동맹 공조 노력 → 對中 공동 견제에 집중

* 美 의원들(민주당ㆍ공화당)은 트럼프 정부에서 부과했던 EU산 철강ㆍ알루미늄, 보잉ㆍ에어버스 등에 대한 관세 폐지를 촉구(‘21.4.6일)

- (EU 입장) 그 간 중립적 입장이었으나, 최근 中-EU 투자보장협정비준이 유럽의회에서 중단되는 등 미국과의 공조추세 강화

▸ (CPTPP 관련 입장) 미국 정부의 공식적 입장 표명은 아직 없으나, 일각에서는 미국의 조속한 가입 예상* 또는 CPTPP의 확장 제안**

* “바이든 행정부는 금년 말경 CPTPP 재가입 검토에 들어갈 것”(PIIE)

** 유럽 등을 포함한 “Comprehensive Agreement for International Partnership(CAIP)”로 확장 제안(Aflac Life, 일본계 금융연구소)

3. 기후변화

◇ 바이든은 기후분야에 높은 우선순위 → ①친환경 투자 확대, ②탄소규제 강화, ③기후 리더십 강화 추진

? (정책방향) 기후분야에 높은 우선순위 → 취임 직후부터 강력 추진

ㅇ 바이든은 취임 직후 백악관 내 기후정책실을 신설하고, 행정명령을 통해 파리협정 재가입을 지시하는 등 기후분야에 우선순위

* 바이든의 4대 최우선 정책 ①코로나19 대응 ②경제회복 ③인종평등 ④기후변화

? (주요 대책) 2050 탄소중립 목표 달성을 위한 과제 적극 추진

➊ (친환경 투자 확대) 향후 10년간 美는 국내 5조불 이상의 전기차·인프라·재생에너지 투자를 추진할 계획

ⅰ) (전기차) ‘30년까지 50만개 이상 신규 공공 충전소 배치, 전기차 세액공제 부활 등ⅱ) (인프라) 4년간 6백만채 건물·주택 에너지 고효율 개조, 무탄소 대중교통시설 등ⅲ) (재생에너지) 무공해 전력생산을 위해 5억개 태양광 패널, 6만개 풍력터빈 설치

➋ (탄소규제 강화) 화석연료 사업 보조금 중단, 차량·건축물·인프라 등에 대한 환경기준 강화 추진*

※ 당초 탄소국경조정세 검토 공약이 있었으나, 최근 EU의 탄소국경조정에 우려 표명 등 신중 입장

* 건축물 에너지 효율성 기준 강화, 모든 인프라 투자시 환경적정성 평가 의무화, 기업의 기후리스크 및 온실가스 배출량 공개제 도입, 대기오염방지법 강화 등

➌ (기후리더십 강화) 파리협정 재가입, 기후정상회의 개최(4.22~23), 고탄소산업 금융지원 중단 요구, GCF 등 기후재원 공여* 추진

* 미국은 30억불 공여를 선언(오바마 정부, ‘14.11)하였으나, 실제 10억불만 공여, 트럼프 정부는 공여 이행 중단 선언(’17.6), 바이든 정부는 ’22년 12억불 공여 추진 중

- 주요 기후 이벤트* 계기로 美는 참여국에 대해 온실가스감축 목표(NDC) 상향**과 對개도국 지원을 위한 적극적 기후재원 조성 요구 중

* 美 주재 기후정상회의(4.22~23), P4G(5.30~31), G7+4(6.11~13), COP26(11월) 등

** 미국은 4월 기후정상회의 계기 ’30년 온실가스 배출 목표를 ’05년 대비 50~52% 감축으로 목표 상향 (기존: ’25년까지 ’05년 대비 28%)

4. 통화정책

◇ 바이든 정부 차원에서 통화정책 방향성을 제시한 적은 없으나, 美 연준은 당분간 완화적 기조 지속, 일시적 인플레 용인 입장

? (정책방향) 완화기조 지속 + 경기전망 개선 + 시장기대 관리

ㅇ (통화정책) ’21.4월 FOMC에서 기준금리(0~0.25%) 및 양적완화 (月 1,200억불) 동결 + 목표달성까지 現 완화기조 지속 재확인

ㅇ (경기전망) ’21.3월 전망*에서 금년 성장률 6.5%, 물가 2.4% 제시 → ’20.12월 전망(성장률 4.2%, 물가 1.8%) 대비 큰 폭 상향조정

* 경기전망 및 점도표는 분기별로 수정 → 4월 FOMC에서는 未발표

연준 경기전망(3월 FOMC)

(’21→’22→’23년, %)

’20.12월

’21.3월

성장률

4.2 → 3.2 → 2.4

6.5 → 3.3 → 2.2

실업률

5.0 → 4.2 → 3.7

4.5 → 3.9 → 3.5

PCE 인플레이션

1.8 → 1.9 → 2.0

2.4 → 2.0 → 2.1

ㅇ (메시지) 파월은 인플레 일시성, 고용슬랙(완전고용-現고용간 차이)을 강조하면서 조기 테이퍼링 가능성 재차 일축*

* 파월 의장(4.29일), “고용슬랙 지속 → 인플레 급등 가능성 제한적, 테이퍼링 시기상조”

? (영향) 인플레 우려가 완화되는 흐름을 보이다, 최근 다시 부각

ㅇ 국제금융시장은 4월 이후 美 국채금리 하락 등 안정을 회복하는 흐름이었나, 최근 인플레 우려*에 따른 변동성 다소 확대

* 경기회복 과정에서 이연수요, 원자재 등 공급부족, 기저효과 등 영향? 4월 美 CPI(발표/예상, %) : (헤드라인)4.2/3.6 (근원)3.0/2.3

美 주가지수

달러인덱스 및 美 국채금리

Ⅳ. 우리경제 영향 및 시사점

? (재정정책) 전세계적 경기부양 효과, but 세금인상 및 인플레 우려

ㅇ (영향) 美 대규모 재정정책 → 美 민간소비 중심 경기회복* → 글로벌 경제회복 → 우리나라 수출 증가**로 거시경제 상방요인

* 美 성장률(%) : [전기비연율] (’20.1Q)△5.0 (2Q)△31.4 (3Q)33.4 (4Q)4.3 (‘21.1Q)6.4

美 민간소비(%) : [전기비연율] (’20.1Q)△6.9 (2Q)△33.2 (3Q)41.0 (4Q)2.3 (‘21.1Q)10.7

** 美성장률 1%p 상승시 韓 수출증가율 2.1%p, 성장률 0.4%p 증가(한국은행)

- 다만, 법인세 및 자본이득세 인상 등은 기업활동을 위축시켜 중장기적으로 미국 및 글로벌 성장 하방요인으로 작용 가능

- 유동성 증가로 인한 전세계적 자산가치 상승, 공급부족에 따른 인플레이션 본격화 및 금리 상승 우려 등도 불확실성 요인

ㅇ (시사점) 조세ㆍ환경 이슈 및 금리 상승 가능성에 선제적 대비

➊ (조세) 미국이 제안한 글로벌 최저법인세, 현재 도입 논의중인 디지털세 등 관련 우리 경제 영향 분석 및 선제적 대응

* 옐런 재무장관: 글로벌 최저법인세 도입 제안(‘21.4월), 디지털세 논의 참여(‘21.2월)

➋ (금리 인상) 美 인플레이션 발생 및 금리 상승시, 우리 기준금리 인상 압력 및 가계부채 관리 부담 → 면밀히 모니터링

? (통상ㆍ기후정책) 국제규범 및 환경기준 강화 등에 대비 필요

ㅇ (영향) 글로벌 교역 안정화는 대외의존도가 높은 우리 경제에 긍정적, but 새로운 규범(통상 국제규범, 환경기준 등) 강화 가능성

ㅇ (시사점) 미국이 주도중인 통상 국제규범 강화 및 환경규제 강화의 영향을 분석하고, 선제적 대응방안 마련 필요

➊ (국제규범 강화 대응) 국영기업 보조금 금지, 디지털통상 등 이슈가 WTO의 규범화 될 경우에 대비하여 국내 제도개선 필요

➋ (환경기준 강화 대응) 미국의 친환경투자 확대는 우리 전기ㆍ수소차, 배터리, 신재생에너지(풍력, 태양광) 산업 등에 기회요인

-우리 주력산업 중 대표적 고에너지 산업인 석유화학·철강 등*은 탄소국경세** 등 규제 강화에 대비할 필요

* ‘50년까지 탄소저감 추진시 철강ㆍ석유화학ㆍ시멘트에서 400조원 전환비용 소요(산업연)

** 수입상품에 대해 탄소배출을 근거로 한 탄소국경 조정비용 징수 및 쿼터부과(바이든 공약사항, ‘25년까지 관련 법안 도입 예정)

? (통화정책) 美 금리 상승시 변동성 우려 → 면밀 모니터링

ㅇ (영향) 국내 금융시장도 美 인플레 우려 완화, 국내 경기회복 기대에 4월 위험선호가 확대되었으나, 최근 일부 조정 흐름*

* 코스피(기말) : (’20)2,873 (’21.4)3,148 (5.10일)3,249 <사상 최고치> (5.13일)3,122

ㅇ (시사점) 향후 시장의 인플레 기대 급변, 연준과 시장의 호흡 실패시 변동성 확대 가능 → 필요시 적기 대응

- 국내외 금융‧외환시장 동향 등을 면밀히 모니터링하면서,급격한 변동성 확대시 시장안정조치 등 실시

- 국제 신용평가사 및 해외투자자 등 관리에 만전을 기하고,바이든 정부와의 환율분야 협의 등도 지속 노력

대외경제장관회의

⑤호 안건(서면)

공개

정상외교 경제·산업분야 성과 점검(Ⅲ)

(과학기술·ICT)

2021. 5. 17.

과학기술정보통신부

목 차

Ⅰ. 개요 1

Ⅱ. 주요 성과 2

Ⅲ. 향후 계획 3

Ⅰ. 개요

□ (총괄) 現정부 출범 이후 총 58회의 정상행사(순방 24회, 방한 34회)를 통해 발굴된 과제 863건 중 57건의 과학기술·ICT 분야 후속조치 추진

ㅇ (유형별) ①공동사업 신설‧운영, ②현지 진출 지원, ③협력 네트워크 고도화 등 과학기술‧ICT 분야의 전략적 협력을 추진

ㅇ (지역별) 신남방(15건), 신북방(11), 미주(3), 유럽(17), 동북아(1), 중동‧아프리카(3), 다자협력(7)

□ (현황) ‘21.1분기까지 과제 31건을 완료하고, 과제 26건을 정상 이행 중

<주요 완료 과제>

① (현지진출) ▴한-아세안 과학기술협력센터 개소(‘19.12월, 자카르타), ▴한-인도 연구혁신센터 설립(‘20, 뉴델리) ▴한-러 과학기술혁신센터 신설(‘19, 송도)

② (신기술‧신산업) ▴안니 아시안게임 5G‧ICT 체험관 운영(‘18.8월), ▴우즈벡 한국위성 직수신국 EDCF 지원(’20~), ▴한-스웨덴 기후변화 공동연구 착수(‘19)

③ (교류‧협력) ▴한-아세안 우수과학기술혁신상 신설(’19), ▴인도 우주청 ‘달 탐사 공동워킹 그룹’ 구성‧운영(’20.6월~) ▴제10차 한-미 장관급 과학기술공동위원회 개최(’20.12월)

ㅇ 코로나19 변수에도 불구, 신속한 진행 및 비대면 시스템 도입 등으로 소관과제를 정상추진‧완료

□ (평가) 정상회담과 연계한 과학기술외교 활동을 통해 과학기술‧ICT 분야의 국가 간 협력을 활성화하고 해외 진출 기반을 강화

ㅇ 고위급 과학기술공동위원회 및 정상회의 등을 통해, 협력사업 신설, 해외 협력 거점 구축, 협의채널 강화 등 과기‧ICT 협력기반을 확충

Ⅱ. 주요 성과

? 신남방‧신북방 등 해외 현지 협력기반 마련

ㅇ (신남방) ▴아세안 지역과의 과학기술‧ICT 협력 기반 확대, ▴인도 혁신분야 협력을 위한 현지 거점 구축

ㅇ (신북방) ▴중앙아 지역에서의 화학‧화공 협력 거점 마련, ▴러시아와의 과학기술‧ICT 기반 혁신협력 플랫폼 구축

ㅇ (유럽) ▴북유럽 지역과의 탄소중립 등 과학기술협력 거점 신설

? 신기술‧신산업 협력 토대 구축

ㅇ (ICT) ▴동남아 지역 5G 통신시장 참여 지원 ▴주요국과 4차 산업혁명 협력기반 구축 ▴중앙아와 IT 기술 협력 토대 마련

ㅇ (우주‧원자력) ▴국가 간 고위급 회의 및 국제 전문가포럼 개최 ▴EDCF 등을 통한 우주‧원자력 기술 협력 측면 지원

ㅇ (기후변화) ▴북유럽 국가와의 기후변화 공동연구 착수, ▴동남아 지역에서의 신재생에너지 및 기후기술 분야 협력 확대 추진

? 과학기술‧ICT 분야 협력 네트워크 확대

ㅇ (학술‧인력교류)▴아세안과의 인력교류 플랫폼 구축 및 학술대회 개최 ▴과학기술‧ICT 협력 MOU 체결 및 공동 프로젝트 착수

ㅇ (협의체) ▴정부 간 고위급 회의체 신설 ▴공동연구 워킹그룹 구성

Ⅲ. 향후 계획

◇ 코로나19에도 불구, 비대면 체계를 활용하여 디지털뉴딜‧탄소중립‧ 신기술 등 주요 분야에서의 과학기술‧ICT 협력을 확대

□ 주요국과의 신기술‧신산업 협력 기반 강화

ㅇ 한-미 정상회담(’21.5월) 및 한-미 과기공동위 등 주요 회의 계기 신기술 선도국 미국과의 협력 방안 모색

ㅇ G20 디지털경제‧정부 장관회의(’21.8월) 계기, 경제의 디지털 전환 및 디지털 기술 관련 연구‧고등교육에 대한 정책 공조 방안 논의

□ 신남방‧신북방 지역과의 협력 네트워크 확충

ㅇ 베트남에 한-베트남 과학기술연구원(VKIST) 준공(’21.下)

ㅇ 한-러 과기공동위‧ICT포럼 및 체코‧슬로바키아 등 동구권 국가와 과기공동위 개최 추진(’21년)

□ 동반성장 지원으로 과기‧ICT 협력 여건 조성

ㅇ 라오스에 디지털제작시설(K-Lab)을 구축하고, 관련 장비활용 교육등을 통해 청년층의 창업지원 및 디지털 제조역량을 강화 (’21.7억원)

ㅇ 국제사회에서의 과학기술‧ICT 리더십 확보를 위한 ‘과학기술‧ICT ODA 활성화 전략’ 확정 (’21.6월중)

기금운용위원회

①호 안건(의결)

공개

EDCF 고도화 방안

2021. 5. 17.

기 획 재 정 부

(1호 안건) 「EDCF 고도화 방안」 (요약)

1. 추진 배경

? (개발협력 환경 변화) ❶코로나19 이후 개발재원 수급불균형, ❷개발협력 경쟁 심화, ❸ESG(환경・사회・거버넌스) 등 개발수요 다양화

? (EDCF 운용전략(21.1월) 주요 내용) ❶그린・디지털・보건 집중 지원, ❷새로운 지원모델(한도방식, PPP 등) 적극 발굴, ❸비구속성 지원 확대

⇒ 글로벌 환경 변화에 능동적으로 대응하고 「EDCF 운용전략」의 효과적 이행을 뒷받침하기 위해 EDCF 고도화 추진방안을 강구

2. 추진 전략

□ (비전) 개도국의 ❶지속가능한 발전 도모 + ❷우리와의 경제협력 강화

□ (목표) EDCF의 지원 분야・방식・체계 고도화

□ (전략) 사업 발굴–실행–완료 단계별로 제도 개선 및 사업 全 단계에 걸쳐 대내외 협력강화를 통한 외연 확대 추진

3. 세부 추진방안

? (사업 발굴단계) 수요자 맞춤형 제도개선을 통해 EDCF 경쟁력 제고

❶ (소속그룹 및 지원조건 재편) 1)현행 5그룹 → 4그룹 분류로 재편, 2)비구속성 지원조건(금리․만기) 복수옵션 도입(수원국 선택의 폭 확대),3)구속성 단일금리 적용(최저금리(0.1%) 적용→중소득국 지원조건 개선)

❷ (지원유형 다양화) 프로그램 차관과 긴급재난대응 섹터개발 차관을 효과적으로 운용하기 위한 새로운 제도적 기반 마련

- 프로그램 차관의 특성을 반영한 별도의 지원 절차․조건 신설,긴급재난대응 차관의 인도적 성격을 감안한 금리 인하(0.05~0.2%→0.05%) 등

? (사업 실행단계) 사업 내실화를 통해 EDCF에 대한 신뢰성 제고

❶ (현지 대응력 강화) 사업 수요를 감안하여 현지사무소 배치 조정(아프리카 사무소 확대 등)을 검토

❷ (F/S 품질 제고) 환경사회영향・기후위험 분석까지 조사범위를 확대하고, F/S 비용과 용역기간 현실화(평균 6억원, 6개월→8억원, 8개월)

? (사업 완료단계) 사후관리 시스템 개편을 통해 원조 효과성 제고

❶ (신속지원체계 구축) 완공 즉시 사후관리 필요 사업 선제적 파악・적시 지원하는 운영지원 도입, 사후관리 대상사업 점검절차 간소화

❷ (사후관리제도의 실효성 제고) 수원국 수용성 제고를 위해 사후관리 기준 적용을 유연화하고 사후관리 전담 컨설턴트 도입

? (사업 全단계) 국내외 ODA 기관 및 국제기구(다자개발은행 등)와의 협력 강화를 통해 EDCF 외연 확대 추진

❶ (협력패러다임 전환) 기존의 사업 전후방 연결 방식뿐만 아니라, 융합형 협력 및 혁신적 금융협력까지 유무상 연계를 확대

- 융합형 협력 : 단일 사업에 대한 공동 발굴・사업시행・완공 후 사후관리, 수원국과 협상창구 단일화 등 전 주기적 협력을 체계화

- 혁신적 금융협력 : 수원국 사업목적과 연계된 이행조건 달성시 유상차관을 무상지원으로 전환하는 협조융자 모델* 발굴

* (예) 병원 건립 지원 후 영아사망률 목표(15→5%) 달성시, 원금의 일부를 무상기관이 상환

❷ (기관간 협력 강화) 범부처 EDCF 컨설팅을 통해 사업 관련 실무정보 교류 확대, 유무상 기관간 현지사무소 공유* 등을 추진

* 금년중 EDCF 뉴델리 – KOICA 케냐 사무소의 상호활용 시범운영 → 추후 확대 검토

❸ (협업체제 활성화) 무상 F/S 품질 확보를 위해 EDCF 타당성조사 작성지침 배포 및 주기적 검수 시행

- 무상 연계시 공동예산 활용, 유사사업별 포괄 계약 도입 등을 통해 무상 전문기관과의 협업 확대도 병행

❹ (국제기구 협력) EDCF-MDB 간 연례협의를 통한 후보사업 공유를 확대하고, MDB내 우리 신탁기금을 활용한 협조융자 적극 발굴

4. 향후 추진계획

□ 대외경제협력기금운용위원회 의결 → 월별 세부과제 추진현황 점검

목 차

Ⅰ. 추진배경 1

Ⅱ. 추진전략 3

Ⅲ. 세부 추진방안 4

1. 사업 발굴 : 수요자 맞춤형 제도 개선 4

2. 사업 실행 : 사업 내실화 방안 추진 8

3. 사업 완료 : 사후관리 시스템 개편 12

4. 사업 全주기 : 협력 강화를 통한 외연 확대 14

Ⅳ. 향후 추진계획 19

Ⅰ. 추진 배경

◇ 코로나19 이후 급변하는 국제개발협력 환경에 능동적으로 대응하고「EDCF 운용전략*」의 효과적 이행을 위한 제도개선 필요성 제기

* Post-코로나 EDCF 운용전략(21.1월 발표)

1

개발협력 환경 변화

? (코로나19 영향 지속) 재정여건 악화로 선진국의 개발 재원 공급은 감소한 반면, 저소득국의 개발 재원 수요는 급증

ㅇ 개발 수요의 대형화, 신속 대응 필요성 부각 등으로 국제개발시장에서 다자개발은행・공여기관간 파트너십의 중요성 증대

< GDP 대비 국가부채비율 전망(%) >

< 국제개발재원 규모 >

선진국

저소득국

(승인액 기준, 십억불)

* IMF Fiscal Monitor Report(21.4월)

* 국제원조투명성이니셔티브(21.3월)

? (개발협력시장 경쟁 심화) 선진 공여국들은 정책 우선순위, 특정 지역과 경협 강화 등과 연계하여 전략적으로 ODA를 추진*

* OECD 17개국에서 개발금융기관(DFI)을 운영중 (미(‘19년), 캐(’18년) 설립)

ㅇ 전통적 개발사업 차관 외에도 제도 도입과 연계된 예산지원, 민간에 대한 직접 지원(대출, 출자, 보증 등) 등을 적극 활용

? (다양한 개발수요 급부상) 경제 인프라뿐만 아니라 보건, 그린, 거버넌스 등 사회 인프라 및 ESG 접근법*에 대한 관심이 확대

* Environment, Society, Governance : 지속가능한 수익을 위해 자산배분 및 위험결정에 비재무적 요소인 환경, 사회, 지배구조까지 고려하는 접근법

< OECD DAC 회원국 분야별 ODA 규모(백만불) >

전체 ODA

보건

환경보호

거버넌스

2000

60,744

2,302

1,554

3,447

2019

127,404

6,683

4,184

16,008

‘00~’19 증가율

110%

190%

169%

364%

2

「EDCF 운용 전략」(21.1월) 주요내용 및 이행 여건

? (그린·디지털·보건 집중 지원) 전세계적 경제·보건·사회 위기에 대응하고자, 그린·디지털·보건 분야 지원 대폭 확대 추진중*

* 그린 EDCF : (‘20년) 2억불 수준 → (’21년) 3억불, (‘25년) 6억불디지털 EDCF : (’20년) 3억불 수준 → (‘21년) 5억불, (’25년) 8억불 보건 EDCF : (’20년) 4억불 수준 → (‘21년) 6억불, (’25년) 10억불

ㅇ 위 분야의 결과물은 주로 ‘공공서비스’로서 수원국에서 지속 가능한 운영이 가능하도록 하는 유지관리가 핵심

⇨ 현지 사정(문화·제도·인력 등)을 고려한 사업 설계 및 사업 완료 이후 철저한 사후관리 시스템 필요

? (지원형태 다변화) 한도 설정 방식의 차관(프로그램·섹터개발차관), 민자사업(PPP) 등 새로운 지원모델 적극 발굴중

ㅇ 코로나19 대응을 위해 기존 개발사업 차관을 보완하는 차원에서 그간 이행 실적이 미미했던 새로운 차관 분야도 추진

⇨ 개발사업 차관 이외에 다양한 지원형태를 포괄하는 규정 정비 필요

? (비구속성 지원 확대) 국내외 요구를 반영하여 비구속성 비율을 ‘25년 60% → ’30년 70%까지 확대한다는 목표* 수립

* 최근 5년 평균 비구속성 원조 비중은 46%로, OECD DAC 평균(82%) 크게 하회

ㅇ EDCF 비구속성 지원 목표 달성을 위해 우리기업의 경쟁력・적응여건을 고려하며 점진적으로 비구속 지원 확대 추진

⇨ EDCF 비구속성 지원의 국제적 경쟁력 확보 및 우리기업의 경쟁력을 감안한 비구속성 사업 설계 역량 확보 필요

Ⅱ. 추진 전략

< 기 본 방 향 >

◇ 국제 개발협력 분야의 최근 동향과 현장 수요를 반영한 EDCF 全 단계별 내실화 추진 ⇨ EDCF 사업 품질의 획기적 향상 도모

단계별 추진전략

1.

2.

비 전

개도국의

지속가능한 발전 도모 + 우리와의 경제협력 강화

목 표

EDCF의 지원분야·방식·체계 고도화

Ⅲ. 세부 추진방안

◇ EDCF 전체 사이클을 사업발굴-사업실행–사업완료 단계로 구분하여 각 단계별 체계적인 발전 방안을 강구

ㅇ 사업 全 단계에 걸쳐 무상과 유기적 협력을 통한 상생구조 구축

1

사업 발굴 단계 : 수요자 맞춤형 제도 개선

1-1

지원 조건(금리·상환기간) 개선

◈ EDCF 차관 지원 조건은 ‘08년 OECD DAC에서 정한 증여율(grant element)* 기준을 반영하여 개정된 이후 현재까지 유지

* 차관의 금리, 상환(거치)기간 등 지원조건을 재무적으로 평가하여 다른 금융 대비 어느 정도 유리한지 비율로 나타낸 지표

⇒ 최근 국제기준, 재원조달비용, 개도국 재무여건, 타 공여국과의 비교 등을 통해 현행 기준의 적절성 검토 및 개선을 추진

? (소속그룹 재편) 현행 5그룹 체계를 국제기준(OECD DAC)에 부합하는 4그룹 체제로 통합・단순화*

* 기존Ⅲ~Ⅳ그룹→하위중소득국(Ⅲ그룹), 기존Ⅴ그룹→상위중소득국(Ⅳ그룹)

ㅇ 이를 통해 대다수 공여국들이 채택하고 있는 기준과 불일치 문제를 해소하고, 중소득국 지원 조건 개선 여건을 마련

< 현 행 >

< 개 정 >

그룹

분 류 기 준

그룹

분 류 기 준

I

UN분류 최빈국

⇨

I

OECD DAC의 공적개발원조(ODA) 적격국 목록 상 UN분류 최빈국

II

세계은행 분류 Ⅰ그룹 및 이에 준하는 국가 중 최빈국 제외

⇨

II

OECD DAC의 ODA 적격국 목록상 저소득(LI)국가 중 최빈국 제외

III

세계은행 분류 Ⅱ그룹과 Historic IDA 및 이에 준하는 국가 중 최빈국 제외

⇨

III

OECD DAC의 ODA 적격국 목록상 하위중소득(LMI)국가 중 최빈국 제외

IV

세계은행 분류 Ⅲ그룹 중 Historic IDA를 제외한 하위중소득(LMI)국가 및 이에 준하는 국가 중 최빈국 제외

V

세계은행 상위중소득(UMI)국가 및 이에 준하는 국가 중 최빈국 제외

⇨

IV

OECD DAC의 ODA 적격국 목록상 상위중소득(UMI)국가 중 최빈국 제외

? (비구속성 옵션 도입) 소속그룹별 단일 금리・상환기간을 복수의 옵션으로 변경하여, 수원국별 상이한 수요에 탄력적 대응

ㅇ 수원국들이 “저금리”와 “장기상환” 중 선호하는 대안을 채택할 수 있도록 함으로써, 선택의 폭 확대

ㅇ 기본 옵션을 현행 대비 우호적인 조건(금리↓, 증여율↑)으로 제공하여 EDCF 차관의 경쟁력 제고

< 현 행 (Ⅱ그룹 예시) >

< 개 정 (Ⅱ그룹 예시) >

지원

조건

이자율

(%)

상환

기간

거치

기간

지원

조건

이자율

(%)

상환

기간

거치

기간

일반*

1.00

30

10

일반

기본*

0.60

30

7

옵션1

0.50

25

6

옵션2

0.40

20

5

옵션3

0.30

17

4

? (구속성 단일금리 적용) 구속성 최저금리(Ⅱ그룹 금리)를 全 그룹에 적용하여 중소득국들의 EDCF 활용 유인 확대

< 현 행 (일반조건) >

< 개 정 (일반조건) >

소속

그룹

이자율

(%)

상환

기간

거치

기간

소속

그룹

이자율

(%)

상환

기간

거치

기간

II

0.10

35

10

⇨

II

0.10

35

10

III

0.15

35

10

III

0.10

35

10

IV

0.20

30

10

V

0.25

30

10

IV

0.10

35

10

ㅇ 현행 구속성 지원은 상대적으로 불리한 조건이며 소득이 높은 국가일수록 격차가 확대

⇨ 제도 개선을 통해 경쟁공여국과 갭 완화

1-2

지원 유형 다양화

◈ 코로나19 확산세를 감안할 때, 보건·재난대응 분야의 긴급차관 수요는 금년에도 지속될 전망

⇒ 프로그램 차관*과 섹터개발 차관**을 효과적으로 운용하기 위한 제도 개선 실시

* 개도국 국가개발계획(프로그램) 이행에 필요한 예산을 차관형태로 지원

** 개도국 특정분야(섹터) 개발을 위한 자금을 한도 설정 후 개별사업 지원

프로그램 차관

? (운용 체계 정비) 현행규정상 프로그램 차관은 지원 조건에 대한 별도의 기준 없이 개발사업 차관 규정과 동일하게 운용

ㅇ (지원조건 신설) 현행 개발사업차관 금리를 유지하되, 사업기간이 짧고 비구속성이라는 특징을 감안하여 상환․거치기간을 단축

소속그룹

이자율(%)

상환기간

거치기간

현행

신설

현행

신설

I/II

1.00

30

25

10

7

III

1.50

25

20

7

5

IV

2.50

25

15

7

3

ㅇ (탄력적 맞춤지원) 프로그램 성격에 따른 차관 설계방식 다양화

- 단계별 지원, 분할 지급, 성과연계 지급이 가능하도록 함으로써 수원국 협조 유인체계 마련

【예시】 대기환경 개선 프로그램 차관 단계별 지원

Phase 1

Phase 2

Phase 3

▪(입법화) 대기 관련법 제정으로 석탄난방 금지

▪(공공분야) 공공 석탄난방 금지 및 대체연료 제공

▪(민간분야) 민간 석탄난방 금지 및 대체연료 제공

? (지원 플랫폼 구축) 그간에는 개발 사업 지원 비중이 높아 정책·기술 등 무형자산에 대한 지원 인프라 미흡

ㅇ 섹터전문가 고용, 현지 사무소 활용 등을 통해 프로그램차관이 체계적으로 설계・실행될 수 있도록 기술 지원 및 모니터링 강화

【프로그램 차관 지원 플랫폼】

➊ 섹터전문가 파견

➋ 현지 사무소 활용

▪ 국가개발계획 분석 및 개발과제 선정

▪ 소요자금 추산 및 자금조달계획 수립

▪ 모니터링・성과관리 프레임워크 설정

▪ 사업 이행상황 점검 및 기술 지원

▪ 주기적 소통을 통한 애로사항 파악

▪ 모니터링 필요서류 징구 및 전달

▪ 섹터전문가와 의사소통 채널 역할

▪ 섹터전문가 방문시 현장 밀착 지원

긴급재난대응 섹터개발 차관

? (지원절차 제정) 재난발생시 즉각적 지원을 통한 효과적 대응을위해서는 승인-차관계약・집행간 소요시간을 대폭 단축할 필요

ㅇ ❶수원국 차관신청서 및 재난대응계획 등 수요를 바탕으로 한도 승인 → 재난발생을 지급 조건으로, 차관계약 체결・발효

ㅇ ❷재난발생시, 수원국 요청사업 목록을 기반으로 개별사업 승인 → 다양한 구매절차*를 통해 즉시 긴급재난대응 지원

* 긴급재난대응을 위해 제한경쟁 입찰, 직접 구매, 경쟁 구매 등 허용

【긴급재난대응 섹터개발 차관 지원 절차】

➊ 차관한도 설정단계

재난발생

➋ 긴급재난대응 단계

한도신청승인

차관 계약

수원국의 과거재난대응 사례

→ 한도 승인

차관공여 계약체결 및 발효

→ 즉각 집행 준비

⇨

⇨

개별사업 선정

긴급재난대응

재난복구를 위한 개별사업 요청

→ 별도 승인

다양ㆍ신속한 구매계약 이후

→ 즉각 집행

ㅇ ‘21.1분기중 수원국 수요조사 완료 → 관심국들과 추가 협의 결과를 반영하여 제도 구체화 및 금년중 승인 사례 창출 추진

* 현재까지 총 2건(필리핀, 캄보디아)의 후보사업 발굴, 지원 추진 중

? (지원조건 개정) 긴급재난대응 차관의 취지를 극대화하기 위해 재난의 불가피성, 예측의 어려움 등을 감안한 지원 기준이 필요

ㅇ (금리) 긴급재난에 대한 인도적 성격을 감안하여 EDCF 최빈국 일반 조건*을 全 그룹에 적용할 수 있도록 기준 완화

* (기존) 최대 0.2% → (변경) 0.05%

ㅇ (한도) 해외원조기관 사례* 등을 고려하여, 최대 1억불로 설정

* 최근 2년 WB 재난지원 한도차관 규모 : 최소 0.5억불~최대 2억불

* 긴급재난대응차관 한도(억불) : (WB)2.5~5 (ADB)2.5~5 (IDB)1 (JICA)1

ㅇ (기간) 한도 승인 이후 인출기간을 10년으로 설정(한도소진 방식)하고, 수원국 요청시 2회 연장(1회당 5년 가능) 허용

2

사업 실행 단계 : 사업 내실화 방안 추진

2-1

F/S 품질 제고

◈ EDCF 사업의 원활한 추진을 위해서는 사업타당성 조사(F/S)의 오류 최소화를 통한 합리적인 비용·일정 추산이 선결 과제*

* F/S 결과와 실제 본사업간 사업비·사업 범위·일정 등의 차이로 사업비 부족 사례 일부 발생

⇒ 그간 F/S 품질 향상을 위해 사업실시기관·수원국 등에서 제기한 사항들을 종합적으로 점검하여 개선방안 마련

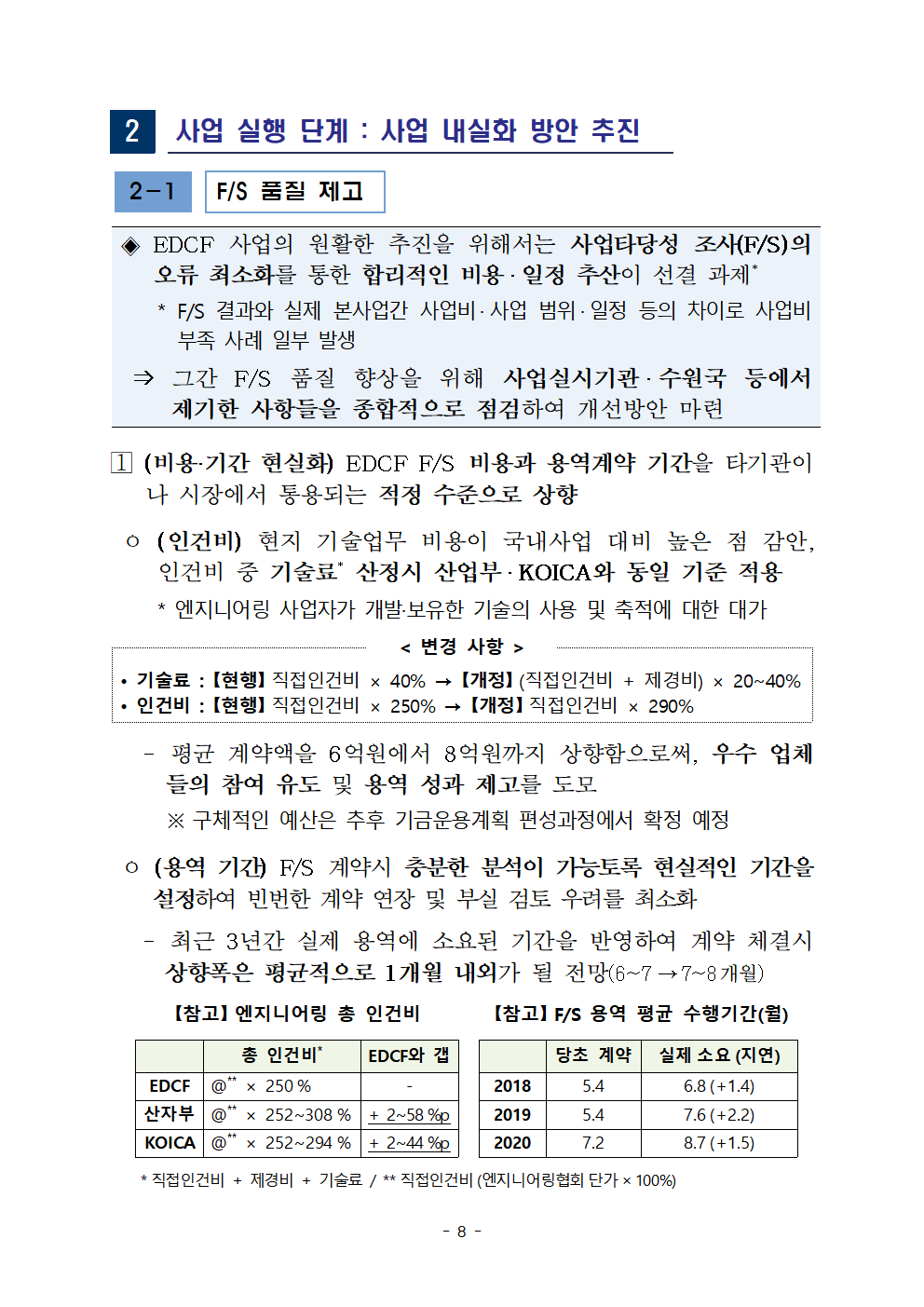

? (비용·기간 현실화) EDCF F/S 비용과 용역계약 기간을 타기관이나 시장에서 통용되는 적정 수준으로 상향

ㅇ (인건비) 현지 기술업무 비용이 국내사업 대비 높은 점 감안, 인건비 중 기술료* 산정시 산업부·KOICA와 동일 기준 적용

* 엔지니어링 사업자가 개발·보유한 기술의 사용 및 축적에 대한 대가

< 변경 사항 >

• 기술료 : 【현행】직접인건비 × 40% → 【개정】(직접인건비 + 제경비) × 20~40%• 인건비 : 【현행】직접인건비 × 250% → 【개정】직접인건비 × 290%

- 평균 계약액을 6억원에서 8억원까지 상향함으로써, 우수 업체들의 참여 유도 및 용역 성과 제고를 도모

※ 구체적인 예산은 추후 기금운용계획 편성과정에서 확정 예정

ㅇ (용역 기간) F/S 계약시 충분한 분석이 가능토록 현실적인 기간을 설정하여 빈번한 계약 연장 및 부실 검토 우려를 최소화

- 최근 3년간 실제 용역에 소요된 기간을 반영하여 계약 체결시 상향폭은 평균적으로 1개월 내외가 될 전망(6~7→7~8개월)

【참고】엔지니어링 총 인건비

【참고】F/S 용역 평균 수행기간(월)

총 인건비*

EDCF와 갭

EDCF

@** × 250%

-

산자부

@** × 252~308%

+ 2~58%p

KOICA

@** × 252~294%

+ 2~44%p

당초 계약

실제소요(지연)

2018

5.4

6.8(+1.4)

2019

5.4

7.6(+2.2)

2020

7.2

8.7(+1.5)

*직접인건비 + 제경비 + 기술료 / **직접인건비(엔지니어링협회단가×100%)

? (조사범위 확대) 그동안 우선순위가 높지 않았던 재무타당성, 환경사회영향에 대한 검토를 강화하여, 지원유형 다변화에 대응

ㅇ (재무타당성) 분석 초기부터 외부전문가 투입을 통해 인력 보강*, 회계법인 참여 유도 등을 통해 면밀한 검토를 수행

* 현재는 엔지니어링 업체가 통행량 예측 등 수요조사를 자체 수행중

- 공항・메트로 등 대규모 사업, 상업성 검토가 중요한 민자사업을 중심으로 민간수출금융에 준하는 재무타당성 분석*을 시행

* 총 투자비·운영비 산정의 적정성, 추정 매출액, 재원조달 계획, 투자구조 등

ㅇ (환경사회영향 및 기후위험분석) 예비 환경사회영향평가(ESIA), 기후변화 영향평가 및 경감방안 제시 등을 F/S 과업범위에 추가

- F/S 단계에서 대기질/수질/소음 측정, 현장조사, 이주대상 확정 등 기초조사를 강화하여, 적시에 인허가 획득 및 사업지연 방지

- 또한, 그린 EDCF 확대 목표 달성(‘20년 2억불 → ’25년 6억불)을 위해 ‘기후위험영향 대응체계’를 ‘22년까지 단계적으로 도입*

* ‘21년중 EDCF 기후변화 영향 대응체계 구축방안에 대한 연구용역 예정

< EDCF F/S 조사범위 확대의 주요내용 >

우선순위

분석 대상

주요 내용

1

경제적·정책적 타당성

❶국민경제 차원의 경제성(B/C ratio, NPV 등)

❷정책적 추진 필요성(정책 일관성 및 추진의지, 지역균형발전 등)

2

기술적 타당성

❶수요예측 및 기본계획 수립

❷사업범위 구분 및 사업추진일정 수립

❸사업비 산정

3

환경사회영향

❶EDCF 세이프가드에 따른 위험등급 분류

❷저감방안 등 사전 확인

<환경사회 및 기후변화 영향이 큰 사업>

❸사업현장 환경사회 기초현황 조사

❹사업관련 공청회 개최 / 민원 관련사항

❺사업대상국 이주 관련법 및 승인절차

❻ 기후위험도 평가, 기후위험 방지 영향평가

❼ 기후위험 영향 경감방안 제시

4

기타

❶ SDGs(지속가능성장 목표) 기여도

❷OECD 마커 (정책, 젠더, 리우 등)

❸ <상업성 검토 필요 사업> 재무타당성 분석

* 음영부분을 F/S 대상에 신규 추가

2-2

현지 대응력 강화

◈ 수원국에 대한 이해와 견고한 네트워크가 성공적 사업추진의 핵심 요소임에도 불구, 코로나19 이후 현지출장・상주 등 제약*

* ‘21.3월 기준 F/S 진행사업중 실제 출장 횟수(0.7회)와 현지상주 일수(15일)는 제안서상 목표(출장 3.4회, 현지상주 85일)의 20% 수준

⇒ F/S 수행 및 사업시행 과정에서 현지 인력, 수원국 사업실시기관, 현지사무소를 적극 활용할 수 있는 기반을 구축

? (현지인력 활용 강화) 본사업 대비 현지인력 참여가 상대적으로 저조한 F/S 과정에 현지 참여를 유도할 수 있는 툴(tool) 마련

ㅇ (F/S 수행계획 평가기준 개정) 현재 별도 평가대상이 아닌 현지 협력사 활용계획*을 별도 항목으로 분리하여 평가

* 국내 엔지니어링 업체 대부분이 단가자료 수집, 현장조사(측량, 토질조사 등) 작업을 현지 하도급 업체에 위탁하여 수행

< F/S 수행계획 평가기준 >

【현행】항목별 조사방법(9점) → 【개정】항목별 조사방법(7점) + 현지협력사 활용계획(2점)

- 특히, 유사사업 상세설계 실적을 보유한 현지 하도급자들의 섭외를 유도하여 현지조사 결과의 신뢰성·활용성을 제고

ㅇ (수원국내 F/S 전담조직 확보) F/S 신청서 제출 이외에는 사실상 참여가 미미한 수원국 정부 내에 F/S 전담조직 구성을 권유

- 수원국이 F/S 신청서 제출시 전담조직 구성 계획, 의사소통 창구 등을 포함토록 함으로써, 초기 단계부터 현지정부 참여 유도

< 현지 참여 확대시 F/S 업무 체계도 >

? (현지사무소 배치 재조정) 협력 네트워크, 현지 대응력 수준 등 현지사무소 필요성에 대한 점검을 통해 배치 지역 조정을 검토

ㅇ EDCF 지원 규모의 확대*에도 불구하고, 해외 사무소는 15개에 불과하며 대부분 아시아에 집중

* 지원 실적(억불, 증여등가액 기준) : (‘17)5.6 (’18)6.4 (‘19)7.3 (’20)6.4

- 특히, 아프리카의 경우 사업수요는 지속적으로 증대*하는 반면, 현지 사무소 부족**으로 안정적인 협력기반 구축에 한계

* 아프리카 EDCF 지원(비중, 누적, %) : (‘10)18.1%→(’15)21.6→(‘20)25.2%

** 역내 54개국 중 단 3개 사무소만 운영중, 프랑스어권(29개국) 지역에는 전무

【EDCF 해외사무소 현황】

아시아

아프리카

미주

베트남

필리핀

인니

미얀마

캄보

디아

스리

랑카

방글라데시

인도

몽

골

라

오

스

우즈벡

탄자

니아

가나

에

티

오

피

아

콜

롬

비

아

ㅇ 코로나19 이후 수원국 정책변화(정권교체, 개발계획 수립‧변경 등), 사업집행상 우발상황 등 현지 대응의 중요성이 더욱 고조

- 또한, 지원 유형이 복잡·고도화 될수록 사업실시기관(주로 수원국 주무부처)과의 의사소통이 사업 전반의 성패를 좌우

⇒ ➊개발수요‧경협잠재력이 큰 ➋지역거점국가 중에서 ➌접근성이 낮은(현지대응 필요↑) 국가 중심으로 현지사무소 재배치 검토

➊개발수요‧경협잠재력 : 경제규모 및 성장률이 일정 수준 이상이고, 지속가능한 중장기 개발 계획이 존재하는 국가

➋거점국가 : 지역 내 정치경제적 위상이 크고, EDCF 협력의 타 지역 확산 가능성이 높은 국가

➌접근성 : 중요도에 비해 통신 낙후, 언어 장벽, 네트워크 부재 등으로 실시간 협력이 어려워 현지 대응이 요구되는 국가

3

사업 완료 단계 : 사후관리 시스템 개편

3-1

신속 지원체계 구축

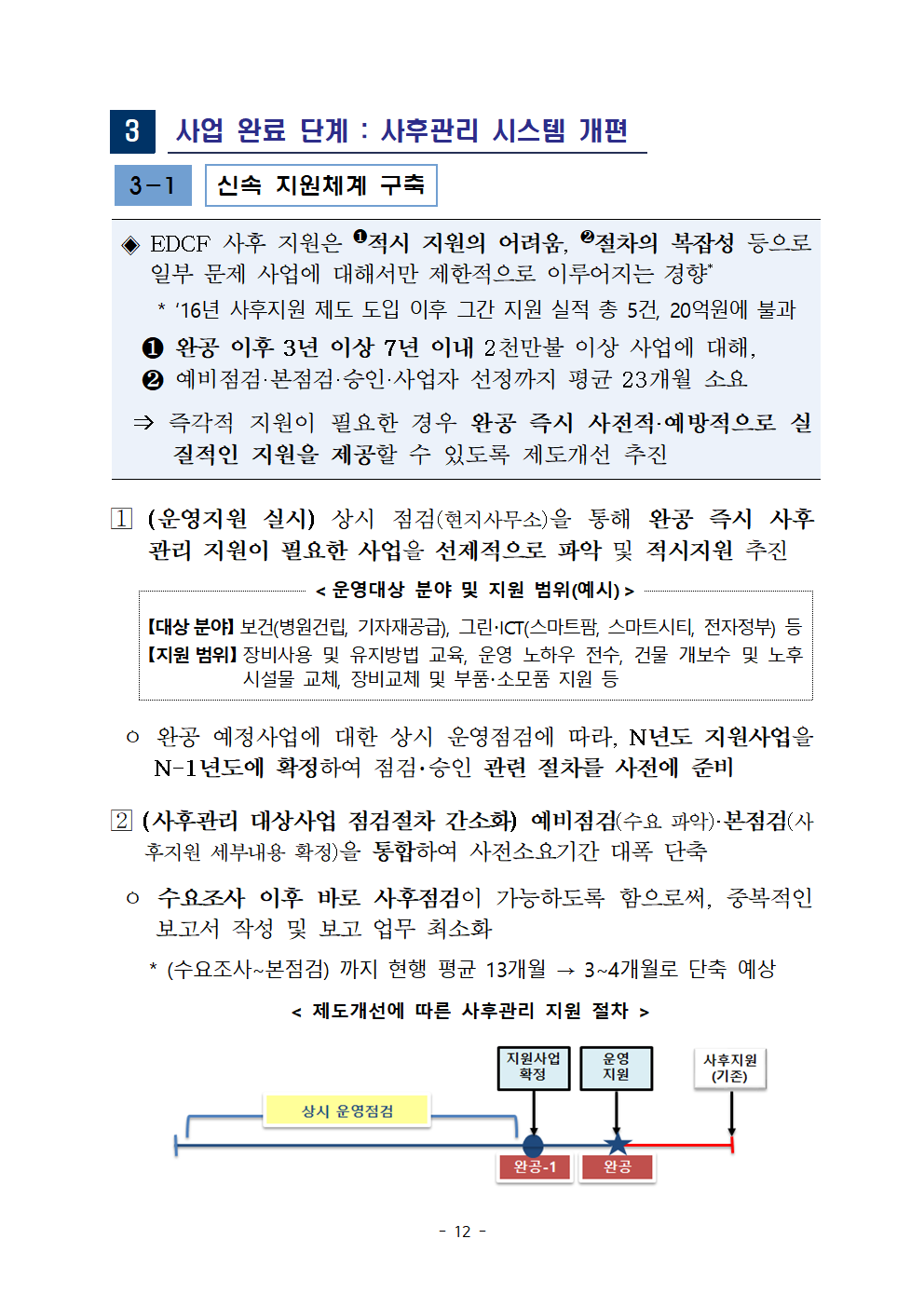

◈ EDCF 사후 지원은 ❶적시 지원의 어려움, ❷절차의 복잡성 등으로 일부 문제 사업에 대해서만 제한적으로 이루어지는 경향*

* ‘16년 사후지원 제도 도입 이후 그간 지원 실적 총 5건, 20억원에 불과

❶ 완공 이후 3년 이상 7년 이내 2천만불 이상 사업에 대해,

❷ 예비점검·본점검·승인·사업자 선정까지 평균 23개월 소요

⇒ 즉각적 지원이 필요한 경우 완공 즉시 사전적·예방적으로 실질적인 지원을 제공할 수 있도록 제도개선 추진

? (운영지원 실시) 상시 점검(현지사무소)을 통해 완공 즉시 사후 관리 지원이 필요한 사업을 선제적으로 파악 및 적시지원 추진

<운영대상 분야 및 지원 범위(예시)>

【대상분야】보건(병원건립, 기자재공급), 그린・ICT(스마트팜, 스마트시티, 전자정부) 등

【지원범위】장비사용 및 유지방법 교육, 운영 노하우 전수, 건물 개보수 및 노후시설물 교체, 장비교체 및 부품・소모품 지원 등

ㅇ 완공 예정사업에 대한 상시 운영점검에 따라, N년도 지원사업을 N-1년도에 확정하여 점검・승인 관련 절차를 사전에 준비

? (사후관리 대상사업 점검절차 간소화) 예비점검(수요 파악)·본점검(사후지원 세부내용 확정)을 통합하여 사전소요기간 대폭 단축

ㅇ 수요조사 이후 바로 사후점검이 가능하도록 함으로써, 중복적인 보고서 작성 및 보고 업무 최소화

* (수요조사∼본점검) 까지 현행 평균 13개월 → 3∼4개월로 단축 예상

< 제도개선에 따른 사후관리 지원 절차 >

3-2

제도의 실효성 제고

◈ EDCF 원조효과성 제고를 위해서는 수원국의 적극적 참여를 동반한 사후관리를 통한 사업의 지속가능성* 향상이 긴요

* EDCF 자체 사후평가 결과 (‘00년 이전 승인사업 → ’00년 이후 승인사업): (종합)3.37→3.44 (적절성)3.62→3.65 (효과성)3.50→3.57 (지속가능성)3.27→3.26점

⇒ 수원국의 수용성을 제고하고 실질적인 지원효과를 기대할 수 있도록 탄력적 제도 운용 및 수원국 이행절차 밀착 지원 추진

? (제도 운용 유연화) 사업의 효과성 제고를 위해 ❶사업별 지원 한도, ❷지원 범위 ❸사업 참여자 선정방식 관련 기준을 조정

❶ 지원 한도를 “차관한도의 10% 또는 20억원중 적은 금액”으로 확대

❷ 본사업의 지원 목적을 감안하여 사후지원의 범위를 최대한 포괄적으로 규정

❸ 소액 구매계약(50만불 이하)의 경우 수원국의 직접 계약을 허용

< 사후관리 기준 개선안 >

기 준

현 행

개 선 (예시)

지원

한도

차관한도의 5% 또는 10억원 중 적은 금액

차관한도의 10% 또는 20억원 중 적은 금액

지원

범위

기술협력 및 물자지원을 포함하는 종합지원(단순 소모품 제외)

기술협력, 물자지원 등 기존 사업의 효과성 및 지속 가능한 성과 관리에 필요하다고 인정되는 모든 지원

사업

참여자

수원국 경쟁입찰 또는 직접계약 실시(단, 구매계약 직접계약은 불가)

수원국 경쟁입찰 또는 직접계약 실시(50만불 이하 구매계약 직접계약 가능)

? (사후관리 컨설턴트 신규도입) 수원국의 주도적 참여를 지원하기 위한 전담 인력(PMC; Project Management Consultant)을 채용

ㅇ 수요조사 단계부터 컨설턴트를 배치하여, 본사업의 지원 목적과 수원국의 개별 여건에 부합하는 사후관리 사업 설정을 유도

ㅇ 사후관리 지원시 수원국이 구매서류 작성, 입찰 진행, 검수 등의 과정을 원활하게 수행할 수 있도록 밀착 지원 추진

4

사업 全 단계 : 협력 강화를 통한 외연 확대

◈ 그간 ODA 기관간 협력 노력의 결과, 전후방 사업 연결 방식*을 중심으로 유·무상 연계 실적이 지속적으로 증가**

* 인프라(EDCF) → 사후지원(무상) / 마스터플랜·F/S(무상) → 인프라(EDCF)

** 유무상 연계 실적(건) : (‘01~’05)3→(‘06~’10)23→(‘11~’15)47→(‘16~’20)53

⇒ 기존 협력(전후방 연결)을 지속 발전시켜나가는 한편, 사업단계 전반에 걸친 통합관리체계 구축을 통해 연계의 질적 수준 업그레이드

4-1

협력패러다임 전환

□ (추진 배경) 그간 국제개발협력위원회 등 기관간 협력 채널을 통해 유무상 연계의 양적 확대는 일정 수준 달성*

* ‘10년 이후 EDCF 사업의 36%가 무상사업과 연계(총 244건중 88건)

ㅇ 향후 원조 가시성을 제고하기 위해서는 초기 조사·기획 단계 및 수원국 협상 과정에서 전략적 협력을 강화할 필요

□ (추진 방안) 유무상 사업의 단순 연결과 차별화되는 ❶융합형 협력, ❷혁신적 금융협력을 추진

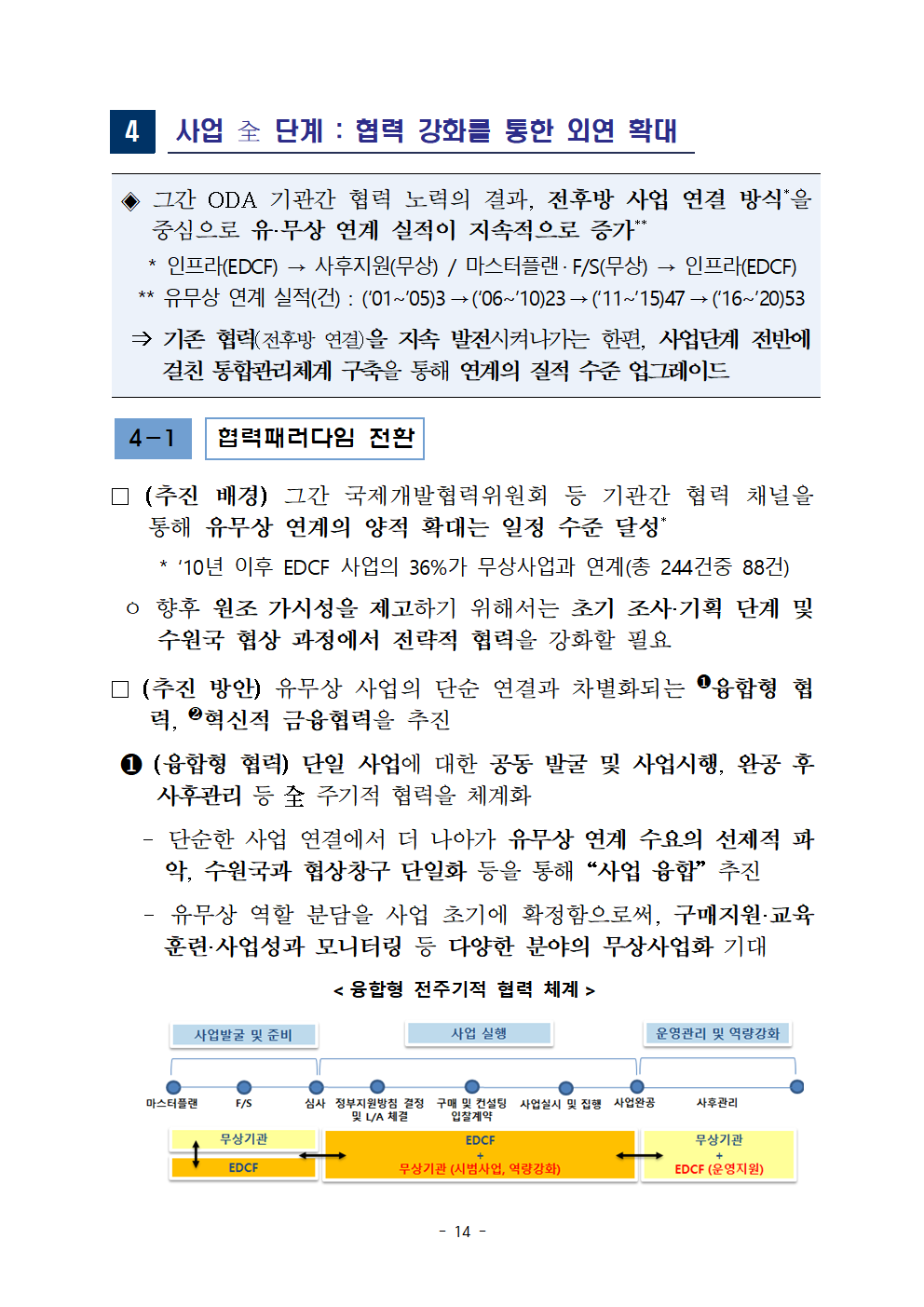

❶ (융합형 협력) 단일 사업에 대한 공동 발굴 및 사업시행, 완공 후 사후관리 등 全 주기적 협력을 체계화

- 단순한 사업 연결에서 더 나아가 유무상 연계 수요의 선제적 파악, 수원국과 협상창구 단일화 등을 통해 “사업 융합” 추진

- 유무상 역할 분담을 사업 초기에 확정함으로써, 구매지원·교육훈련·사업성과 모니터링 등 다양한 분야의 무상사업화 기대

<융합형 전주기적 협력 체계>

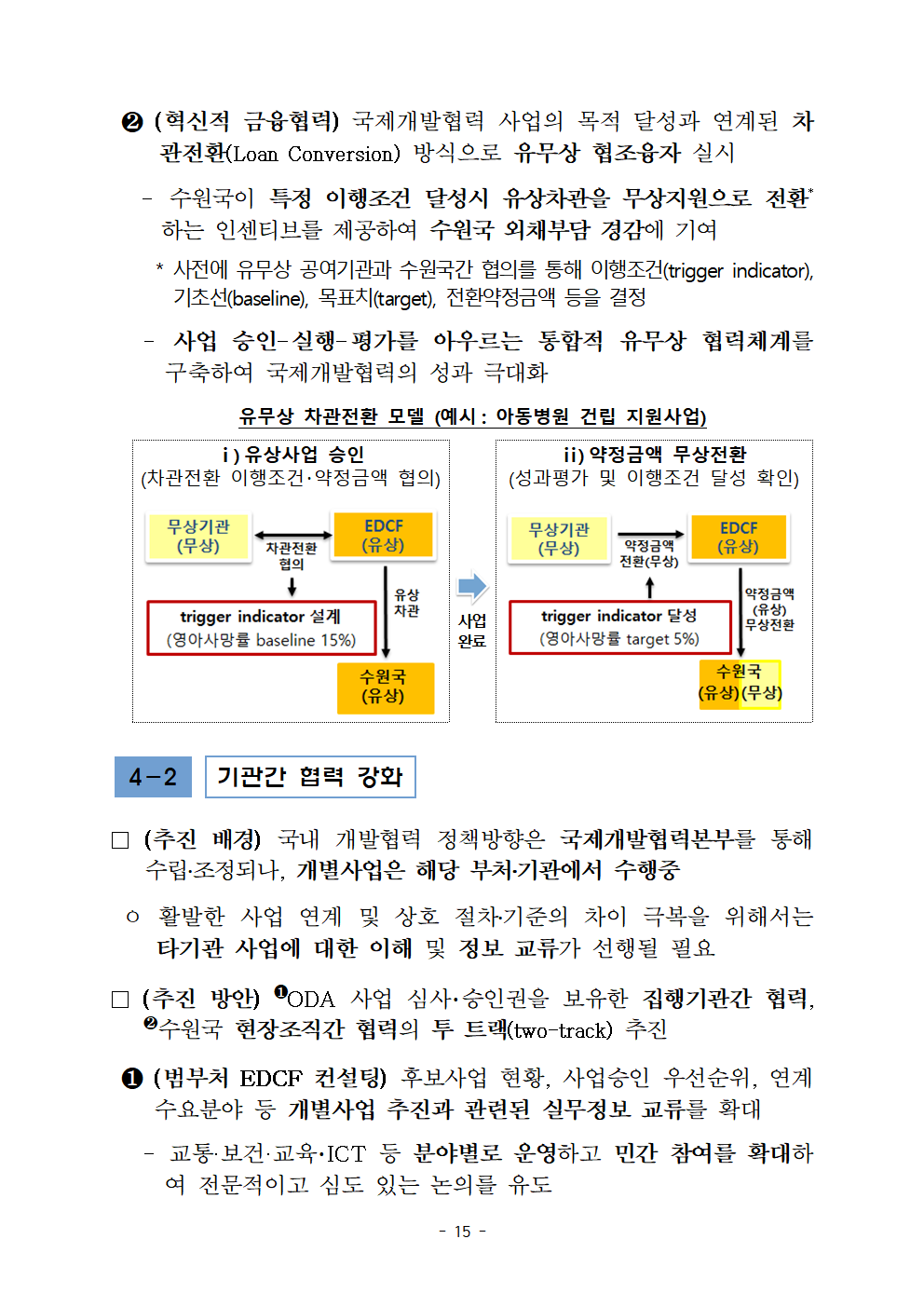

❷ (혁신적 금융협력) 국제개발협력 사업의 목적 달성과 연계된 차관전환(Loan Conversion) 방식으로 유무상 협조융자 실시

- 수원국이 특정 이행조건 달성시 유상차관을 무상지원으로 전환*하는 인센티브를 제공하여 수원국 외채부담 경감에 기여

* 사전에 유무상 공여기관과 수원국간 협의를 통해 이행조건(trigger indicator), 기초선(baseline), 목표치(target), 전환약정금액 등을 결정

- 사업 승인-실행-평가를 아우르는 통합적 유무상 협력체계를 구축하여 국제개발협력의 성과 극대화

유무상 차관전환 모델 (예시: 아동병원 건립 지원사업)

ⅰ)유상사업 승인

ⅱ)약정금액 무상전환

(차관전환 이행조건・약정금액 협의)

(성과평가 및 이행조건 달성 확인)

사업완료

4-2

기관간 협력 강화

□ (추진 배경) 국내 개발협력 정책방향은 국제개발협력본부를 통해 수립․조정되나, 개별사업은 해당 부처․기관에서 수행중

ㅇ 활발한 사업 연계 및 상호 절차․기준의 차이 극복을 위해서는 타기관 사업에 대한 이해 및 정보 교류가 선행될 필요

□ (추진 방안) ❶ODA 사업 심사・승인권을 보유한 집행기관간 협력, ❷수원국 현장조직간 협력의 투 트랙(two-track) 추진

❶ (범부처 EDCF 컨설팅) 후보사업 현황, 사업승인 우선순위, 연계 수요분야 등 개별사업 추진과 관련된 실무정보 교류를 확대

- 교통·보건·교육・ICT 등 분야별로 운영하고 민간 참여를 확대하여 전문적이고 심도 있는 논의를 유도

❷ (현지사무소 공유) EDCF와 KOICA의 수원국 소재 사무소*의 상호활용을 통해 네트워크가 미비한 지역의 현장대응력 확보

* EDCF는 해외수원국에 15개 사무소, KOICA는 44개 사무소를 운영중

- 유무상 사업이 모두 있으나 사무소는 한 기관만 보유하고 있는 국가를 선정, 현지 사무소가 對 수원국 협력창구 역할 대행

- 수원국과의 문서 수발신, 수원국 정부내 원조절차 진행상황 모니터링 등 타기관에서 대응이 가능한 업무를 상호 위탁

* 금년중 EDCF 뉴델리사무소(KOICA 지원) - KOICA 케냐사무소(EDCF 지원)의 상호활용 시범운영 도입 → 추후 확대 검토

4-3

협업 체제 활성화

□ (추진 배경) 유무상 사업의 단계별 협력시, 기준·절차·세부내용 등의 차이로 품질 저하, 중복업무 수행 등의 문제가 상존*

* F/S 사업비 초과 사례 8건중 3건이 무상기관 연계 사업

ㅇ 연계 사업의 품질관리를 강화하는 동시에 무상기관의 전문성 활용을 극대화할 수 있는 방안을 강구

□ (추진 방안) ❶무상 F/S의 품질 확보, ❷공동예산 활용, ❸포괄계약 도입 등을 통해 무상전문기관에 대한 업무 위탁을 활성화

❶ (무상 F/S 품질 확보) 무상기관들을 대상으로 EDCF F/S 작성에 필요한 정보를 적극 안내*하고 주기적 검수를 시행

* 『EDCF 타당성조사 작성지침』 마련 및 배포 예정 (‘21년 상반기중)

- EDCF 본사업에 바로 활용하기 위해 필요한 조사 내용, 검토 요건 등을 사전에 공유하여 유무상 F/S의 일관성 확대

- 또한, F/S 시행중 긴밀한 의사소통을 통해 작성지침 준수 여부, EDCF 검토항목 반영 여부, 기술사항 등을 확인하여 품질 유지

❷ (공동예산 활용) 무상기관의 연계사업 결과물 품질 제고를 위해 사업단계별 EDCF 예산 지원 활성화

- 관련 규정상 F/S 등 사업준비단계 연계시 소요비용의 50%, 사후지원 연계시 소요비용의 100% 내에서 EDCF 예산 투입 가능

- 예산 지원을 통해 무상기관들의 기술 협력을 적극 유인함으로써, 전문성 활용을 극대화하고 연계 사업의 질적 제고를 도모

외부전문가 고용기준 제5조(계약의 방법)

② 정부관계기관, 관련협회 등 다른 기관이 계약금액의 50% 이상을 부담하는 경우에는 외부전문가 선정 및 계약체결 등의 절차를 동 기관에 위임할 수 있다.

완공사업 사후관리 지원기준 제16조(유무상연계)

① 외부전문기관 자체 예산 사용이 원칙이며, 필요한 경우 기획재정부장관의 승인을 얻어 소요비용의 일부를 부담할 수 있다.

❸ (포괄계약 도입 검토) EDCF와 무상기관 사업을 유사사업별・지역별로 분류하고 포괄계약을 도입하여 유기적 통합을 실현

- 특정 지역내 유사사업 분야에 대한 마스터플랜 수립, 사후관리 등을 한 기관이 총괄하여, 거래비용을 낮추고 업무효율성 제고

【예시】 유사사업별 포괄계약을 통한 협업 모델

4-4

국제기구 협력

□ (추진 배경) 개발 사업의 대형화・다양화 등으로, MDB 등 다자개발은행과의 공동 사업발굴・공동 재원조성 필요성 증대

□ (추진 방안) 연례협의, 신탁기금 등 MDB 협력을 위한 툴(tool)을 적극 활용하여 EDCF와 국제기구의 상생구조 구축을 추진

❶ (정례 협의체 운영) EDCF-MDB 간 연례협의 등을 통해 후보 사업 공유・상호 경험 및 정보 교류를 정례화

- 특히, 설계가 복잡하고 장기간 소요되는 프로그램 차관*의 경우, MDB의 설계・모니터링 노하우를 습득하는 학습 기회로 활용

* EDCF 정책 우선순위, 협력대상 국가 등을 고려하여 현재까지 총 9건(ADB6, IDB2, AfDB1)의 프로그램 차관 후보사업 발굴, 협조융자 추진중

- 또한, MDB 협조융자 체계를 통해 EDCF 단독 지원이 어려운 대형 PPP 사업 참여 기회도 확대

** ➊ADB : 협조융자를 통해 PPP 사업 지원 활성화 합의(MOU, 5.4일)

➋IDB : IDB Invest(민간투자전문IDB자회사)까지 협조융자 확대(LOI, 3.19일)

❷ (신탁기금 활용) MDB 내 우리 신탁기금*을 활용하여, 협조융자 사업을 적극 발굴

* (WB) 한-WB 협력기금, 녹색성장기금(ADB) E-아시아 지식협력기금(IDB) 빈곤감축기금, 지식협력기금(AfDB) 한-AfDB 경제협력기금 등

- MDB 내 신탁기금 관리부서와 사업담당부서에 EDCF 홍보 강화 등을 통해 협조융자 사업 파이프라인 확대를 추진

Ⅳ. 향후 추진계획

? 대외경제협력기금운용위원회 의결(‘21.5월)

ㅇ 관련규정 개정안 및 안건 회람을 통해 관계기관과 정보 공유

ㅇ 주요 수원국 대상 정책협의 등을 통해 정보 공유 및 사업 발굴

ㅇ ‘EDCF 고도화 추진방안’ 보도자료를 통해 대외홍보

? 세부과제별 추진과제 및 일정 수립 → 추진현황 월별 점검

구 분

추 진 전 략

일 정

사업발굴단계

지원조건 개선을 위한 운용관리규정 개정*

* ‘22.1.1일부터 시행

‘21.상반기

긴급재난대응 차관제도 규정화

‘21.상반기

사업실행 단계

F/S 품질 제고를 위한 『외부전문가 고용기준』, 『EDCF F/S 제안서 평가업무 매뉴얼』 개정

‘21. 상반기

F/S 작성 경제·재무적 타당성, 환경사회영향 검토 강화

연중(계속)

현지사무소 재배치 검토 및 대상국 선정

‘21. 하반기

사업완료 단계

EDCF 완공사업 사후관리 지원 기준 개정

‘21. 상반기

유무상

협력강화

EDCF - KOICA 해외사무소 상호활용 이행협약 체결

‘21. 상반기

무상기관 앞 EDCF 연계 인식증진 활동 실시

‘21. 상반기

유·무상 연계 활성화 세미나 실시 (KOICA, KOFIH 등)

‘21. 상반기

유관기관 협의를 통한 EDCF 융합형 연계사업 선정

연중(계속)

혁신적 금융수단 도입 및 사업 발굴

연중(계속)

보건산업진흥원과의 보건의료분야 협력강화를 위한 MOU 체결

‘21. 상반기

무상기관 작성 F/S 품질 확보 및 공동예산 활용 실시

연중(계속)

기금운용위원회

②호 안건(의결)

공개

그린 EDCF 추진 전략

2021. 5. 17.

기 획 재 정 부

(2호 안건) 「그린 EDCF 추진 전략」 (요약)

1. 추진 배경

□ 코로나19 이후 국내외적으로 기후변화 대응을 통한 지속가능한 성장 필요성 대두

ㅇ 주요 선진 공여국은 개도국 기후변화 대응을 위한 지원 확대 추진* 중이며, 우리 역시 그린뉴딜 ODA 확대** 로드맵 수립 중

* 4.22 기후정상회의, 개도국 기후대응 자금 年 1,000억불 조성 재확인

** 현재 6.4%에서 OECD DAC 평균 수준인 22.7%까지 확대

□ 그간, EDCF는 개도국 그린 분야 지원의 준거가 미비한 상황에서 지원 분야도 다소 제한적

ㅇ 탄소 중립에 직접 기여 가능한 기후변화 완화* 분야 대비 전통적 협력 분야인 기후변화 적응* 분야에 지원 집중**

* 기후변화 적응 : 기후변화 회복력 유지·증대 (예: 고지반 도로, 상수도, 관개시설 등)기후변화 완화 : 온실가스 배출 감축·제한 (예: 신재생에너지, 대중교통 확충, 스마트시티 등)

** ①교통(누적 7.3조원), ②보건(3.1조원), ③수자원·위생(2.9조원) 順 지원 승인(‘21.3월 기준)

⇨ EDCF 차원의 체계적인 그린 분야 지원 전략 마련 필요

2. 그린 EDCF 추진 목표

□ 그린 EDCF 지원규모(’21.1월 발표)와 함께 지원비중, 「EDCF 그린 Index*」 지수를 중기 목표로 추가하여 향후 실적 체계적 점검·관리

* EDCF 개별 사업의 그린요소 규정 및 계량적 수준 측정을 위한 지표(5점 만점)로 국내외 사례를 참고하여 4개 구성요소, 12개 세부지표로 구성

< 그린 EDCF 중기 목표 (승인 기준) >

(‘20) 규모 2억불, 비중 22%, 「EDCF 그린 Index」 1.53점 → (’25) 규모 6억불, 비중 40%, 「EDCF 그린 Index」 2.5점

3. 세부 추진 방향

? (기후변화 대응 내재화) EDCF 사업 과정에 기후변화 대응 요소를 추가하여 “일반 사업”을 “기후변화 대응 사업”으로 재구성

< 사업단계별 기후 위험 요소 반영 체계(안) >

①발굴·준비

②실행

③평가

기후위험

사전평가

⇨

타당성

조사

(F/S)

⇨

기후위험

경감방안

도출

⇨

승인

⇨

시공

⇨

완공

경감방안 이행

이행

평가

* 음영은 신규 도입 절차

? (사업분야 다양화) 유무상 연계, 프로그램차관* 활용을 통해 상대적으로 지원 적었던 기후변화 완화 분야 사업 발굴 확대

* 관련 정책과제 이행을 조건으로 과제 이행에 소요되는 자금을 차관 지원(Budget Support)

ㅇ 완화 분야는 대규모 인프라 사업이 대다수인 바, 마스터플랜 등 준비·계획 수립을 지원하는 무상 사업과 실제 인프라 구축 연계

ㅇ 프로그램차관을 통한 정책과제 수립·이행 과정에서 현지 기후변화 완화 분야 시장 파악 및 우리기업 유망 사업 목록 확보

? (국제협력 강화) MDB와의 협력 채널 활용 강화 및 GCF 등 다양한 국제기구와의 협력을 통해 그린 EDCF 지원 저변 확대

ㅇ EDCF-MDB간 신규 그린 분야 협조융자 플랫폼* 활용, 역내 그린 EDCF 사업 발굴 확대 및 지원 형태 다양화

* ADB 아세안녹색금융퍼실리티(ACGF) : 신남방지역 대상 그린 인프라 지원(3.5억불)AfDB 에너지프레임워크 : 아프리카 지역 대상 에너지 분야 지원(6억불)

ㅇ GCF 사업 담당 인증기구*로 수출입은행 신규 승인 및 WB, GGGI 등 국제기구 추진 기술협력 사업과 EDCF 연계 강화

* Accredited Entity: GCF가 사업발굴·관리 등을 위탁하기 위해 인증한 기구로‘21.3월말 기준 103개 기구 인증, 국내는 현재 산업은행이 유일

목 차

Ⅰ. 추진 배경 1

Ⅱ. 그린 EDCF 추진 목표 3

Ⅲ. 세부 추진 방향 4

1. 기후변화 대응 내재화 5

2. 사업분야 다양화 6

3. 국제협력 강화 7

Ⅳ. 향후 추진계획 8

Ⅰ. 추진 배경

◇ 코로나19 이후 기후변화 대응이 국내외 논의의 핵심 의제로 부각 → EDCF 차원에서 그린 분야 체계적 지원 필요성 제기

(정책 환경) 기후변화 대응을 통한 지속가능 성장 필요성 대두

□ (국제) 파리협정(‘16), UN 기후정상회의(’19.9) 이후 121개국이 기후목표 상향동맹*에 가입하는 등 탄소중립이 글로벌 의제로 대두

* 2050 탄소중립 목표 기후동맹(‘19년 기후변화당사국총회 의장국인 칠레 주도 설립)

ㅇ 코로나19로 인한 기후변화 심각성 인식 확대에 따라 최근 선진국 중심으로 탈탄소 비전 및 지속가능 성장 추진 가속화*

* 4.22 기후정상회의 계기 미국, EU 등은 종전 대비 상향된 2030 온실가스 감축 목표 발표 및 석탄발전 중단 선언

□ (국내) 국제적 탄소중립 추세 대비 및 지속가능 경제성장과 삶의 질 향상 실현을 위해 「2050 탄소중립 추진전략」 발표(‘20.12)

ㅇ P4G 정상회의(5.30~31)를 통해 녹색회복 의제 논의 선도* 추진

* “탄소중립 달성을 위한 그린뉴딜의 역할”을 핵심 의제로 설정

(국내외 ODA 동향) 개도국 그린 분야 지원 확대 추진중

□ (국제) 주요 MDB* 및 선진 공여국**은 개도국 기후변화 대응을 위한 지원 확대 추진중

* WB는 ‘21~’25년간 2,000억불(‘16~’20년 830억불), ADB는 ‘30년까지 800억불(’20년 이전 연평균 60억불) 기후변화 대응 지원 발표

* 4.22 기후정상회의, 개도국 기후대응 자금 年 1,000억불 조성 재확인

□ (국내) “2050 탄소중립“ 일환으로 그린뉴딜 ODA* 비중의 OECD DAC 수준 확대(6.4→22.7%)를 위한 로드맵 수립중(국조실, ‘21.上)

* 기후변화 대응을 통한 개도국의 지속가능발전을 위해 친환경적 요소를 포함하는 ODA

(그간의 평가) 단기·수동적 접근 → 중장기·체계적 지원 필요

? (준거 미비) EDCF 사업의 세부 그린요소 판단 수단 부족

ㅇ 그간 그린 판단 기준으로 OECD 통계 기준인 리우마커*를 활용해왔으나 개별 사업의 세부 그린수준을 판단하기에 다소 무리

* ‘92년 리우환경개발정상회의 계기 채택된 협약 이행 현황(생물다양성, 사막화 방지, 기후변화 완화·적응)을 모니터링하기 위해 도입된 마커로 3단계(0/1/2)로 점수 부여

ㅇ 이에 따라 EDCF 개별 사업의 그린요소 규정 및 계량적 수준 측정을 위한 지표로서 「EDCF 그린 Index」 개발·시범적용(‘20.7~’21.4)

< EDCF 그린 Index 주요 내용 >

?(구성) 그린 EDCF 필요조건 및 기여도 제시를 위해 국내외 사례*를 참고하여 4개 구성요소, 12개 세부지표로 구성 및 비중 설정

구성요소

비중

세부지표

①기후변화 완화

40%

?화석연료 대체(20), 에너지 효율화(10), 탄소 회수 이용 및 저장(10)

②기후변화 적응

30%

?개인 기후변화 대응력 강화(10), 인프라 회복력 증진(10), 자연자원 생산성 제고(5), 자연 생태계 보존(5)

③순환경제

20%

?자원투입 절감(10), 자원 순환율 제고(10)

④사회적 포용성

10%

?소득격차해소(5), 지역균형발전(3), 양성인지제고(2)

* (정책사례) 한국판 그린뉴딜, EU 그린딜, 美 바이든 공약, GCF 등 / (녹색분류체계) 리우마커, EU Taxonomy

?(평가방법) 계량 수치 표현을 위해 각 지표별 기여도를 비율별로 합산하여 최종 지수 도출(5점 만점)

? (지원 분야 불균형) 탄소중립에 직접 기여 가능한 기후변화 완화(Mitigation)* 분야 지원은 부족

* 신재생에너지 등 활용 통해 온실가스 배출 감축·제한 또는 흡수량을 증가하는 활동

ㅇ 그린 분야 지원 전략 없이 수원국 전통적 협력 선호 분야인 보건, 수자원·위생 등 기후변화 적응(Adaptation)*에 지원 집중**

* 기후변화 영향에 대한 취약성을 경감하고 적응·회복 능력을 유지·증대하는 활동

** ①교통(누적 7.3조원), ②보건(3.1조원), ③수자원·위생(2.9조원) 順 지원 승인(‘21.3월 기준)

ㅇ 그 결과, 최근 5년간 EDCF 그린 Index 평가*도 높지 않은 편

* 평가 결과(5점 만점) : (‘16) 1.91, (’17) 2.05, (‘18) 2.05, (’19) 2.14, (‘20) 1.53

⇨ EDCF 차원의 체계적인 그린 분야 지원 전략 마련 필요

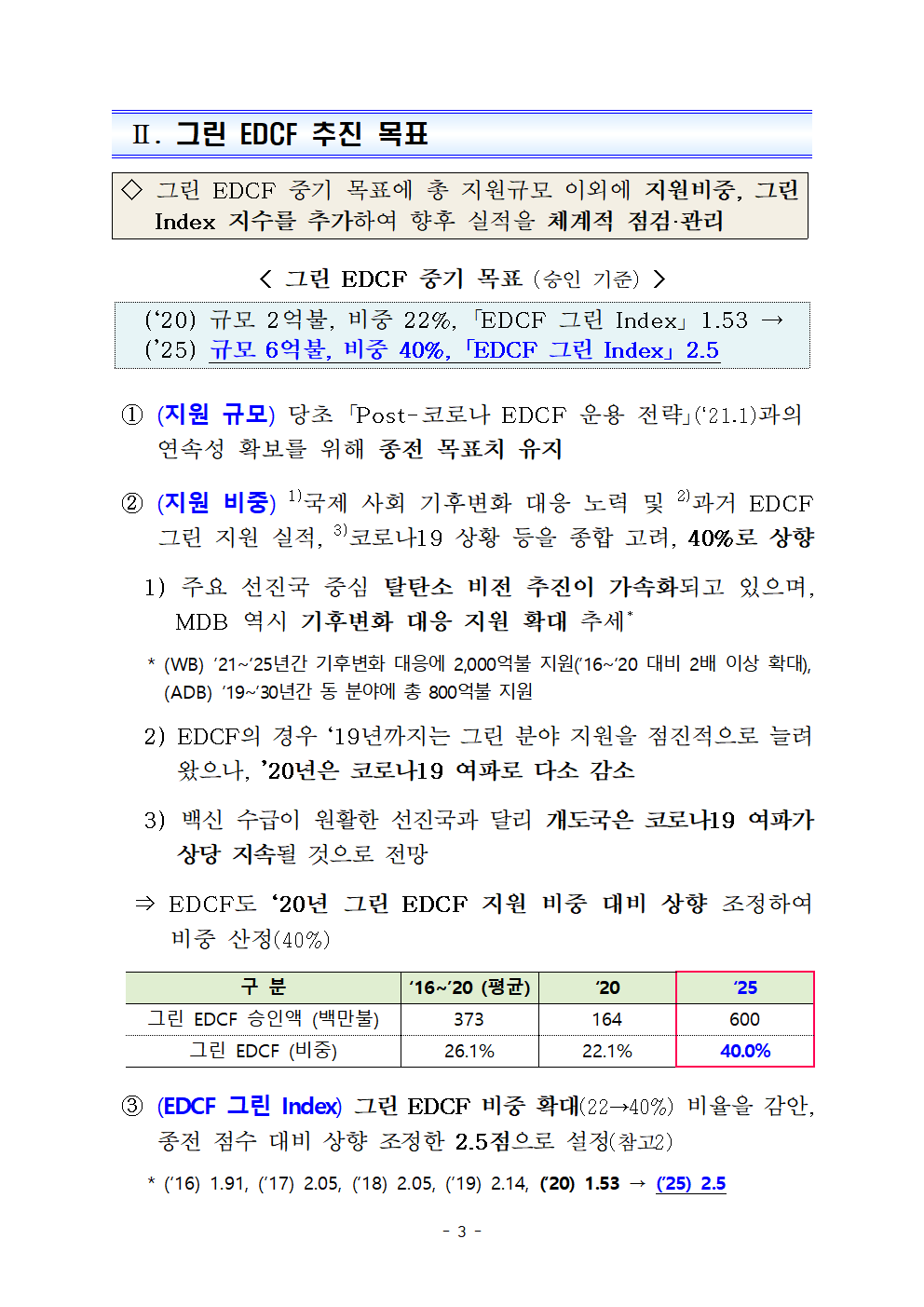

Ⅱ. 그린 EDCF 추진 목표

◇ 그린 EDCF 중기 목표에 총 지원규모 이외에 지원비중, 그린 Index 지수를 추가하여 향후 실적을 체계적 점검·관리

< 그린 EDCF 중기 목표 (승인 기준) >

(‘20) 규모 2억불, 비중 22%, 「EDCF 그린 Index」 1.53 → (’25) 규모 6억불, 비중 40%, 「EDCF 그린 Index」 2.5

① (지원 규모) 당초 「Post-코로나 EDCF 운용 전략」(‘21.1)과의연속성 확보를 위해 종전 목표치 유지

② (지원 비중) 1)국제 사회 기후변화 대응 노력 및 2)과거 EDCF 그린 지원 실적, 3)코로나19 상황 등을 종합 고려, 40%로 상향

1) 주요 선진국 중심 탈탄소 비전 추진이 가속화되고 있으며, MDB 역시 기후변화 대응 지원 확대 추세*

* (WB) ’21~‘25년간 기후변화 대응에 2,000억불 지원(’16~‘20 대비 2배 이상 확대), (ADB) ’19~’30년간 동 분야에 총 800억불 지원

2) EDCF의 경우 ‘19년까지는 그린 분야 지원을 점진적으로 늘려왔으나, ’20년은 코로나19 여파로 다소 감소

3) 백신 수급이 원활한 선진국과 달리 개도국은 코로나19 여파가 상당 지속될 것으로 전망

⇒ EDCF도 ‘20년 그린 EDCF 지원 비중 대비 상향 조정하여 비중 산정(40%)

구 분

‘16~’20 (평균)

‘20

‘25

그린 EDCF 승인액 (백만불)

373

164

600

그린 EDCF (비중)

26.1%

22.1%

40.0%

③ (EDCF 그린 Index) 그린 EDCF 비중 확대(22→40%) 비율을 감안, 종전 점수 대비 상향 조정한 2.5점으로 설정(참고2)

* (‘16) 1.91, (’17) 2.05, (‘18) 2.05, (’19) 2.14, (‘20) 1.53 → (’25) 2.5

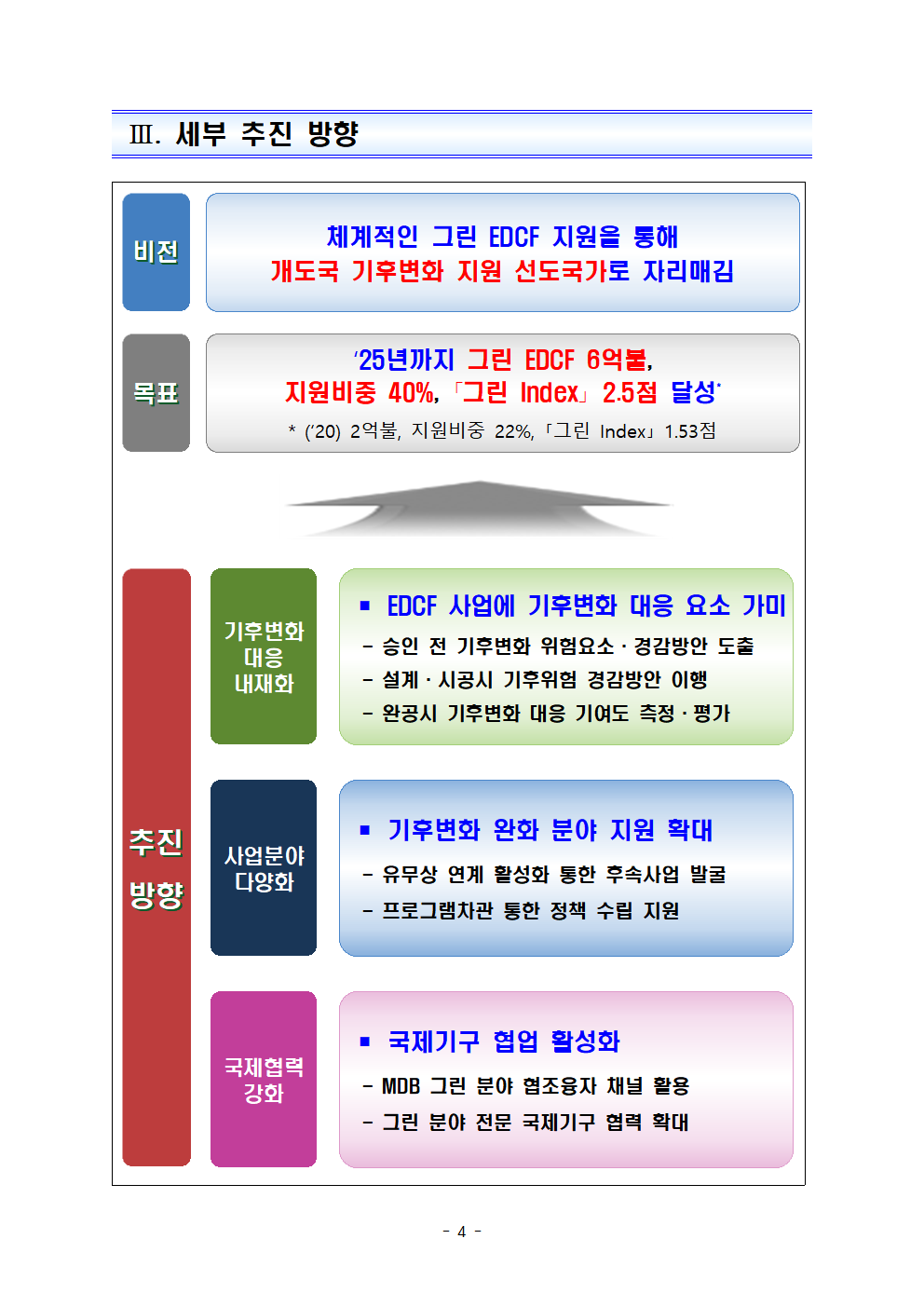

Ⅲ. 세부 추진 방향

비전

체계적인 그린 EDCF 지원을 통해 개도국 기후변화 지원 선도국가로 자리매김

목표

‘25년까지 그린 EDCF 6억불, 지원비중 40%, 「그린 Index」 2.5점 달성*

* (‘20) 2억불, 지원비중 22%, 「그린 Index」 1.53점

추진

방향

기후변화 대응 내재화

▪ EDCF 사업에 기후변화 대응 요소 가미

- 승인 전 기후변화 위험요소·경감방안 도출

- 설계·시공시 기후위험 경감방안 이행

- 완공시 기후변화 대응 기여도 측정·평가

사업분야

다양화

▪ 기후변화 완화 분야 지원 확대

- 유무상 연계 활성화 통한 후속사업 발굴

- 프로그램차관 통한 정책 수립 지원

국제협력

강화

▪ 국제기구 협업 활성화

- MDB 그린 분야 협조융자 채널 활용

- 그린 분야 전문 국제기구 협력 확대

1

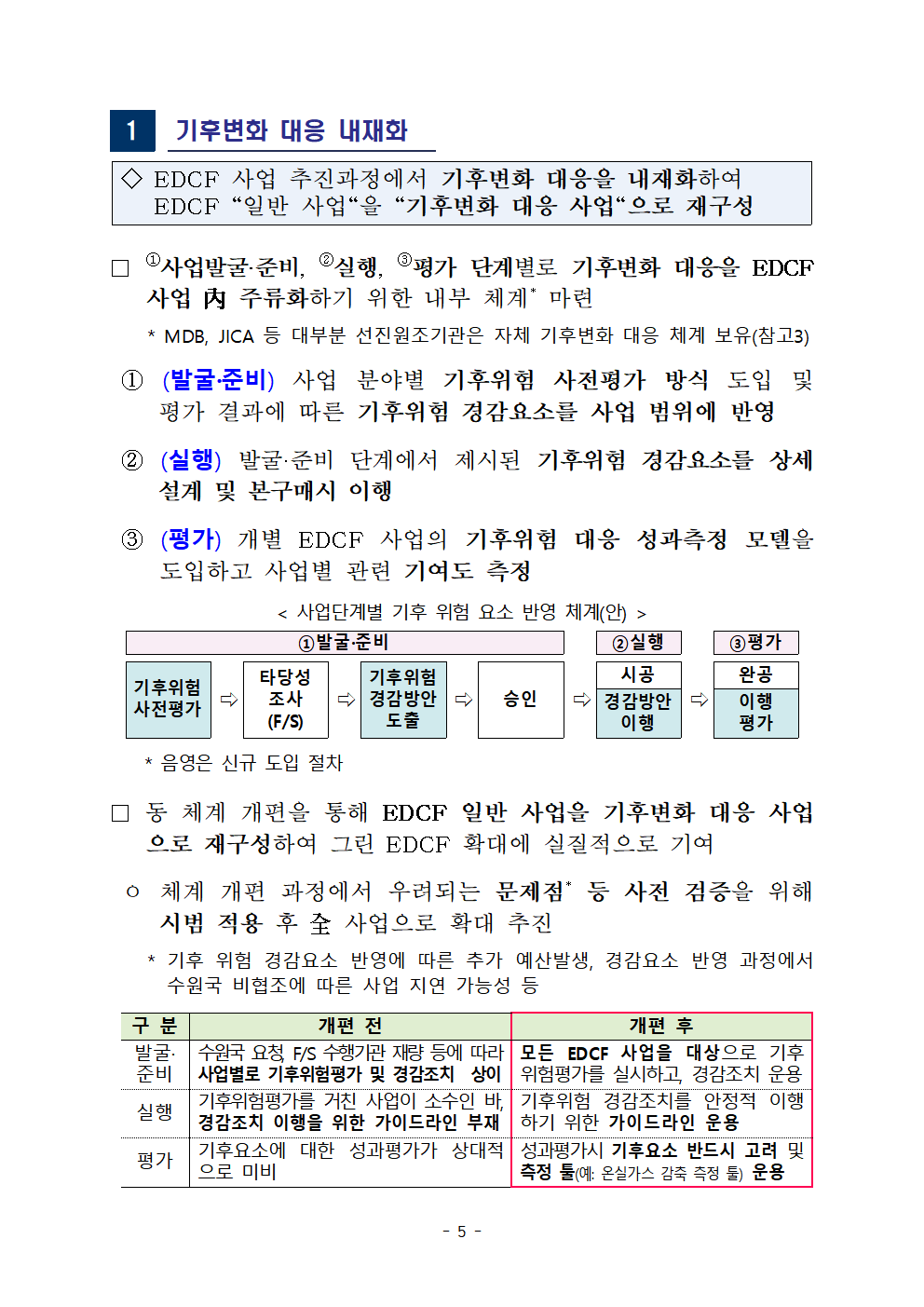

기후변화 대응 내재화

◇ EDCF 사업 추진과정에서 기후변화 대응을 내재화하여 EDCF “일반 사업“을 “기후변화 대응 사업“으로 재구성

□ ①사업발굴·준비, ②실행, ③평가 단계별로 기후변화 대응을 EDCF 사업 內 주류화하기 위한 내부 체계* 마련

* MDB, JICA 등 대부분 선진원조기관은 자체 기후변화 대응 체계 보유(참고3)

① (발굴·준비) 사업 분야별 기후위험 사전평가 방식 도입 및 평가 결과에 따른 기후위험 경감요소를 사업 범위에 반영

② (실행) 발굴·준비 단계에서 제시된 기후위험 경감요소를 상세설계 및 본구매시 이행

③ (평가) 개별 EDCF 사업의 기후위험 대응 성과측정 모델을 도입하고 사업별 관련 기여도 측정

< 사업단계별 기후 위험 요소 반영 체계(안) >

①발굴·준비

②실행

③평가

기후위험

사전평가

⇨

타당성

조사

(F/S)

⇨

기후위험

경감방안

도출

⇨

승인

⇨

시공

⇨

완공

경감방안 이행

이행

평가

* 음영은 신규 도입 절차

□ 동 체계 개편을 통해 EDCF 일반 사업을 기후변화 대응 사업으로 재구성하여 그린 EDCF 확대에 실질적으로 기여

ㅇ 체계 개편 과정에서 우려되는 문제점* 등 사전 검증을 위해 시범 적용 후 全 사업으로 확대 추진

* 기후 위험 경감요소 반영에 따른 추가 예산발생, 경감요소 반영 과정에서 수원국 비협조에 따른 사업 지연 가능성 등

구 분

개편 전

개편 후

발굴·

준비

수원국 요청, F/S 수행기관 재량 등에 따라 사업별로 기후위험평가 및 경감조치 상이

모든 EDCF 사업을 대상으로 기후위험평가를 실시하고, 경감조치 운용

실행

기후위험평가를 거친 사업이 소수인 바, 경감조치 이행을 위한 가이드라인 부재

기후위험 경감조치를 안정적 이행하기 위한 가이드라인 운용

평가

기후요소에 대한 성과평가가 상대적으로 미비

성과평가시 기후요소 반드시 고려 및 측정 툴(예: 온실가스 감축 측정 툴) 운용

2

사업분야 다양화

◇ 유무상 연계 활성화, 프로그램차관 활용을 통해 기후변화 완화 분야 지원 강화

□ 유무상 연계 활성화를 통해 기후변화 적응(Adaptation) 분야 대비 상대적으로 지원 실적* 적었던 완화**(Mitigation) 분야 사업 적극 발굴

* ‘16~’20년 기후변화 지원 실적 : 적응 20건, 완화 12건(‘19년 8건 집중)

** 기후변화 적응 : 기후변화 회복력 유지·증대 (예: 고지반 도로, 상수도, 관개시설 등)기후변화 완화 : 온실가스 배출 감축·제한 (예: 신재생에너지, 대중교통 확충, 스마트시티 등)

ㅇ 완화 분야는 대규모 인프라 사업이 대다수인 바, 마스터플랜 등 준비·계획 수립을 지원하는 무상 사업과 실제 인프라 구축을 연계

ㅇ 가시적인 사업 발굴을 위해 「범부처 EDCF 컨설팅」 등 부처간 협의 채널을 적극 활용* 하는 등 상호 협력 강화

* 제1차 범부처 EDCF 컨설팅(‘20.10) 통해 교통(공항, 철도), 에너지(ESS, 배전 현대화) 등 완화 분야 4개 산업 연계 결정 및 다수의 대규모 교통사업 협의

□ 코로나19 이후 수요 높은 프로그램차관* 제도를 활용, 수원국의 기후변화 완화 정책 수립 단계부터 EDCF 지원 도모

* 관련 정책과제 이행을 조건으로 과제 이행에 소요되는 자금을 차관 지원(Budget Support)

ㅇ 정책과제 수립·이행 과정에서 현지 기후변화 완화 분야 시장 이해도 제고 및 우리 기업 진출 여건 파악

ㅇ 프로그램차관 지원 계기, 전기차, 태양광 발전, 전력망 관리 등 아국 강점이 있는 그린뉴딜 분야 사업 포트폴리오 확보

※ MDB 협조융자 채널 활용, 마스터플랜 수립 등 기술협력(TC) 사업을 후속 추진토록 하여 추후 EDCF 차관 사업과 연계 도모

예) (프로그램차관) 전기차 촉진을 위한 법령 제정 → (TC) 전기차 충전설비 마스터플랜 수립 → (개발사업차관) 전기차 충전소 및 전력망 관리 시스템 구축

3

국제협력 강화

◇ EDCF-MDB 협력 채널 활용 강화 및 GCF 등 다양한 국제기구와의 협력을 통해 그린 EDCF 지원 저변 확대

□ 다자개발은행(MDB)과의 협력 채널을 통해 그린분야 지원 규모 확대 및 형태 다양화 도모

ㅇ EDCF-MDB간 신규 그린 분야 협조융자 플랫폼* 활용, 역내 그린 EDCF 사업 발굴 확대

* ADB 아세안녹색금융퍼실리티(ACGF) : 신남방지역 대상 그린 인프라 지원(3.5억불)AfDB 에너지프레임워크 : 아프리카 지역 대상 에너지 분야 지원(6억불)

- 우리 신탁기금 활용 등 사업 초기 단계부터 참여를 확대하여 기존 MDB 협조융자 추진체계의 그린 활용도 제고

* (例) (ADB) 태양광 설비·펀드조성 관련 사전조사 → (EDCF) 태양광 설비 구축 지원

(IDB) 친환경 모빌리티 육성 정책 수립 → (EDCF) 스마트 교통시스템 구축 지원

ㅇ 전통적 협조융자 형태 외 ADB의 「기후변화대응촉진펀드(CACF)*」 신규 출자 참여도 검토

* CACF(Climate Action Catalyst Fund) : ADB가 온실가스 감축 대응사업 투자를 위해 ‘21년 설립 예정인 펀드(출자금 1.5억불 모집 목표)

□ MDB 외 그린 분야 국제기구와의 협력 확대를 통해 국제사회에서 EDCF 가시성 및 사업 효과성 제고 추진

ㅇ GCF*의 사업담당 인증기구**로 수출입은행이 신규 승인되도록 지원 → GCF 재원의 해외 그린뉴딜 사업 진출 저변 확대

* 녹색기후기금(Green Climate Fund): 개도국의 기후변화 대응 지원을 위해 설립된 국제기구로 인천에 소재, 조성재원액 202억불 규모(‘21.4월 기준)

** Accredited Entity: GCF가 사업발굴·관리 등을 위탁하기 위해 인증한 기구로‘21.3월말 기준 103개 기구 인증, 국내는 현재 KDB산업은행이 유일

ㅇ WB, GGGI 등 기타 국제기구 추진 기술협력 사업 중 우리 경쟁력 보유 사업(재생에너지, 친환경 모빌리티 등)을 차관사업과 연계

Ⅳ. 향후 추진계획

? 대외경제협력기금운용위원회 의결(‘21.5월)

ㅇ 기금운용위원회 보도자료 발표 통해 그린 EDCF 중기 목표 및 「EDCF 그린 Index」 개발 대외 홍보

? 세부 과제별 추진현황 월별 점검

구 분

세부 방안

일 정

기후변화 대응 내재화

「EDCF 기후변화 영향 대응체계 구축」 연구용역 개시

‘21. 상반기

개편 체계 시범 적용 및 관계기관·개도국 안내

‘22. 상반기

개편 체계 전면 적용

‘23. 상반기

사업분야 다양화

기후변화 완화 분야 유무상 연계 사업 발굴·검토

연중(계속)

금년 그린 분야 프로그램차관 후보사업 승인 및 차년 사업 발굴

‘21. 하반기

프로그램차관 정책과제와 완화 분야 연계 사업 발굴

연중(계속)

국제협력 강화

AfDB 에너지투자프레임워크 신규 체결

‘21. 상반기

ADB 기후변화대응촉진펀드(CACF) 신규 출자

‘21. 하반기

국제기구 추진 기술협력사업과 후속 연계 가능 사업 발굴

연중(계속)

참고1

「EDCF 그린 Index」 개요

□ (구성) EDCF 개별 사업의 계량적 그린 수준 측정을 위해 국내외 사례*를 기반으로 4개 구성요소, 12개 세부지표로 구성 및 비중 설정

구성요소

세부지표

? 기후변화 완화

(climate change mitigation)

가중치: 40%

① 화석연료 대체(20)

: 신재생에너지 설비 보급을 통해 에너지원을 비화석 연료로 전환하여 화석연료 사용을 대체

② 에너지 효율화(10)

: 전력제어시스템, 건물 단열개선 등 에너지 절약 설비 설치 등을 통한 효율적 에너지 사용 촉진

③ 탄소 회수 이용 및 저장(10)

: 산업활동 및 소비 과정에서 배출된 온실가스를 포집하여 재활용하거나 변형하여 지중, 해저 등에 저장

? 기후변화 적응

(climate change adaptation)

가중치: 30%

④ 개인의 기후변화 대응력 강화(10)

: 기후변화가 개인 건강 및 보건에 미치는 부정적인 영향을 예방·완화함으로써 삶의 질 유지·회복

⑤ 인프라 회복력 증진(10)

: 폭염, 혹한, 홍수, 한발 등 극한 기후현상에 노출된 인프라 시설의 기능·역량을 유지·복구

⑥ 자연자원 생산성 제고(5)

: 경작지, 산림 등 자연자원의 생산성을 개선

⑦ 자연 생태계 보존(5)

: 기후변화가 생태계에 미치는 부정적인 영향을 완화·복구하여 자연 생태계의 지속가능성 유지

? 순환경제

(circular economy)

가중치: 20%

⑧ 자원투입 절감(10)

: 생산·소비 활동에 투입되는 에너지, 광물, 토지, 수자원, 생물자원 등 생산요소 투입을 절감

⑨ 자원 순환율 제고(10)

: 사용된 제품의 재사용, 재제조, 재활용, 고부가가치화(upcycling) 활동

? 사회적 포용성 제고

(inclusiveness)

가중치: 10%

⑩ 소득격차 해소(5)

: 저소득계층 소득 증가 또는 계층간 소득격차 감소

⑪ 지역균형발전(3)

: 여건 불리 지역총생산(RGDP) 증가 또는 지역간 RGDP 격차 감소

⑫ 양성인지 제고(2)

: 양성 소득격차 축소 또는 여성고용비율 증가

* (정책사례) 한국형 그린뉴딜, EU 그린딜, 美 바이든 공약, GCF 등 (녹색분류체계) 리우마커, EU Taxonomy

□ (평가방법) 계량화를 위해 각 지표별 기여도를 비율별로 합산하여 최종 지수 도출(5점 만점)

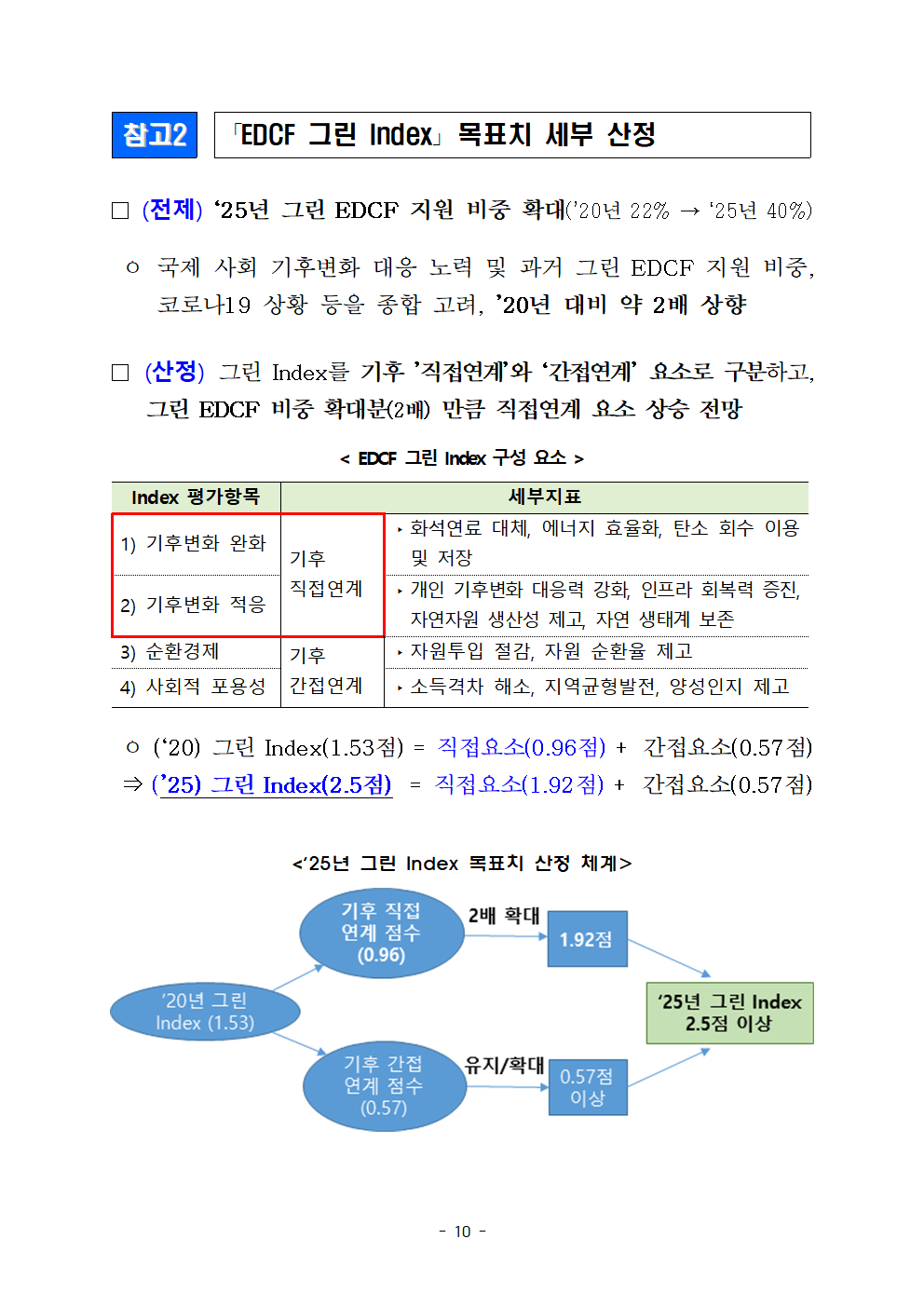

참고2

「EDCF 그린 Index」 목표치 세부 산정

□ (전제) ‘25년 그린 EDCF 지원 비중 확대(’20년 22% → ‘25년 40%)

ㅇ 국제 사회 기후변화 대응 노력 및 과거 그린 EDCF 지원 비중, 코로나19 상황 등을 종합 고려, ’20년 대비 약 2배 상향

□ (산정) 그린 Index를 기후 ’직접연계’와 ‘간접연계’ 요소로 구분하고, 그린 EDCF 비중 확대분(2배) 만큼 직접연계 요소 상승 전망

< EDCF 그린 Index 구성 요소 >

Index 평가항목

세부지표

1) 기후변화 완화

기후

직접연계

?화석연료 대체, 에너지 효율화, 탄소 회수 이용 및 저장

2) 기후변화 적응

?개인 기후변화 대응력 강화, 인프라 회복력 증진, 자연자원 생산성 제고, 자연 생태계 보존

3) 순환경제

기후

간접연계

?자원투입 절감, 자원 순환율 제고

4) 사회적 포용성

?소득격차 해소, 지역균형발전, 양성인지 제고

ㅇ (‘20) 그린 Index(1.53점) = 직접요소(0.96점) + 간접요소(0.57점)

⇒ (’25) 그린 Index(2.5점) = 직접요소(1.92점) + 간접요소(0.57점)

<‘25년 그린 Index 목표치 산정 체계>

참고3

해외 원조기관의 기후위험 대응 체계 사례

□ (WB) 개별사업 단위 “기후·재난위험 점검” 및 “온실가스 측정” 모델 운용

ㅇ (기후·재난위험 점검) 사업준비 단계(Concept stage) 및 심사 단계(appraisal) 2차례 실시

- 사업준비 : 기후변화 위험 정의, 위험 정도 및 영향평가, 경감방안 논의

- 사업심사 : 기후위험 최소화를 위한 설계방안 논의 등

ㅇ (온실가스 측정) 에너지, 환경보호, 농업, 교통, 수자원·위생 부문을 대상으로 사업 추진여부에 따른 온실가스 배출량 비교

□ (ADB) 기후위험관리 프레임워크(Climate & Disaster Screening Tool)

ㅇ (경감요소 도입) 사업준비 단계에서 위험평가(기초·상세) 실시 및 경감방안 마련 후, 수원국 협의를 통해 도입 여부 결정

ㅇ (온실가스 측정) 교통, 에너지 등 주요 분야 대상 배출·감축량 측정 중

□ (JICA) JICA Climate FIT(Climate Finance Impact Tool)

ㅇ (기후위험 분석) 기후변화 적응 사업에 내재된 기후변화 위험 사전 분석 및 경감조치를 마련하고, 이행 결과를 성과에 반영

ㅇ (온실가스 저감효과 측정*) 기후변화 완화 사업 지원 전후의 온실가스 배출량을 측정, 사업발굴 및 성과평가에 활용

* 주요 산업 분야별 측정모델을 별도로 수립 (교통, 에너지, 위생, 삼림보존 등)

기금운용위원회

③호 안건(의결)

공개

EDCF PPP 사업

현황 점검 및 확대 방안

2021. 5. 17.

기획재정부

(3호 안건) 「EDCF PPP 사업 현황 점검 및 확대 방안」 (요약)

1. 추진 배경

□ (국제사회 동향) 신흥국 인프라 개발 재원 조달을 위해 민간 자본과 효율성 활용이 가능한 PPP 사업 중요성 부각

ㅇ 지역별 인프라 투자 수요*는 계속 확대될 것으로 전망되며,MDB·신흥국도 PPP 제도 개선** 등 민간자본 유입 노력 지속

* (Oxford 연구소) ’16~’40년 세계 인프라 투자 수요 대비 14.9조불 부족 전망

** (ADB) PPP 전담부서(OPPP) 신설(‘14년) / (우즈벡) PPP법 제정(’18), 전담청 신설 등

□ (필요성) 아국기업의 수원국 인프라 개발 참여 유도, 수원국 재정부담 경감 등을 위해 EDCF의 PPP 사업 지원 확대 필요

2. 성과 및 개선방향

□ (성과) PPP 사업 총 5건(총사업비 17.7억불)에 대해 EDCF 4.7억불 지원, EDCF 내 PPP 전담조직 신설 등 역량 강화 추진

PPP 사업에 대한 EDCF 지원 내역(단위: 백만불)

EDCF 사업명

시기

총사업비

EDCF 지원규모

PPP 사업 연관 지원 내역*

➊ 인도네시아 카리안댐 건설사업

‘10년

196.0

100.0

(유형①) PPP 사업인 정수장과 연계된 인프라(댐) 구축 지원

➋ 라오스 세피안 세남노이 수력발전사업

‘15년

1,020.0

80.8

(유형②) 민자사업법인에 대한수원국 정부의 출자금 지원

➌ 베트남 떤반 년짝 도로 건설사업

‘15년

243.5

191.0

(유형③) EDCF구간과 민자구간 분할 후 민간 위탁 운영

➍ 솔로몬제도 티나강 수력발전사업

‘17년

240.5

31.6

(유형②) 민자사업법인에 대한 수원국 정부의 대여금 지원

➎ 한-미얀마 산업단지 주변 인프라 구축사업

‘18년

69.0

61.8

(유형①) PPP 사업인 산업단지(KMIC) 주변 인프라 구축 지원

소계

1,769.0

465.2

* EDCF의 PPP 사업 지원유형 :

(유형 ①) PPP 사업과 연계된 인프라 간접 지원

(유형 ②) PPP 사업에 대한 수원국 정부의 출자 및 차관 지원

(유형 ③) PPP 사업 범위 분할 지원

(유형 ④) PPP 사업법인 앞 보조금 지원 (신규 지원사례 발굴 추진 중)

□ (개선방향) 사업별 수동적 대응 ⇒ 향후 사업발굴·형성·실행 全과정에서 EDCF가 주도적 역할 수행

3. 향후 EDCF PPP 사업 추진방향

◇ ➊사업 발굴 – ➋사업 준비·형성 – ➌사업 실행으로 연계되는 EDCF 全 단계 내 PPP 사업 발굴·지원 체계 정착

? (사업 발굴) ➊관계기관 협의, ➋MDB와의 협력, ➌수원국 협력채널의 3-track을 통한 EDCF 주도적 사업 발굴 추진

ㅇ 범부처 EDCF 사업컨설팅, 분야별 분과회의(교통 등), KIND 등 전문기관 협의체의 전문성을 활용한 PPP 사업 발굴 추진

ㅇ ADB·IDB 등 MDB 협조융자 체계를 활용한 협력 사업 발굴

ㅇ 민관협력 EDCF 정책협의 등을 통한 중장기 후보사업 확보

? (사업 준비·형성) 수원국 역량 제고를 위한 국내 유·무상 협업 강화, F/S 신청 간소화 등을 통한 PPP 후보사업 Pool 확대

ㅇ 무상기관 재원-EDCF 재원을 매칭하여 PPP 적합형 F/S를 지원하고, 현지 전문가 파견 등 수원국 역량 강화 추진

ㅇ 수원국 사업실시기관이 F/S 신청 가능하도록 절차를 간소화하고, PPP 추진계획 검토 등을 포함한 별도 발주 F/S 지원

ㅇ 중장기 EDCF 후보사업 중 선제적 PPP 사업화 검토

? (사업 실행) PPP 지원에 수반되는 기술검토 및 환경·사회적 영향 평가 내실화 및 중장기적 PPP 지원 형태 다변화 추진

ㅇ 국내전문기관과 포괄자문계약 체결, EDCF 기술전문가 확충 등 기술 역량을 보강하고 외부 민간전문가 육성 지원

ㅇ 환경전문가 참여 확대 등 환경·사회영향 이슈 대응 강화

ㅇ 민자사업법인 앞 출자 등 중장기적 지원방식 다변화 추진

⇒ 국내기관 F/S 사업 기반으로 ➊교통 분야 중심 사업 Pool을 우선 구성하고, ➋향후 수력 발전·의료 등 다분야 지원 추진

목 차

Ⅰ. 추진 배경 1

Ⅱ. 그간의 성과 2

Ⅲ. EDCF PPP 사업 지원 유형 3

Ⅳ. 향후 EDCF PPP 사업 추진방향 5

1. 사업 발굴 단계 6

2. 사업 준비·형성 단계 7

3. 사업 실행 단계 8

Ⅳ. 향후 추진계획 9

Ⅰ. 추진 배경

◇ 신흥국 대규모 인프라 개발 수요 충족 및 우리기업 진출 지원 등을 위해 EDCF도 PPP 사업 적극·발굴 지원 필요

□ (국제사회 동향) 신흥국 인프라 개발에 필요한 재원 조달을 위해 민간자본, 혁신성·효율성 활용이 가능한 PPP 중요성 부각

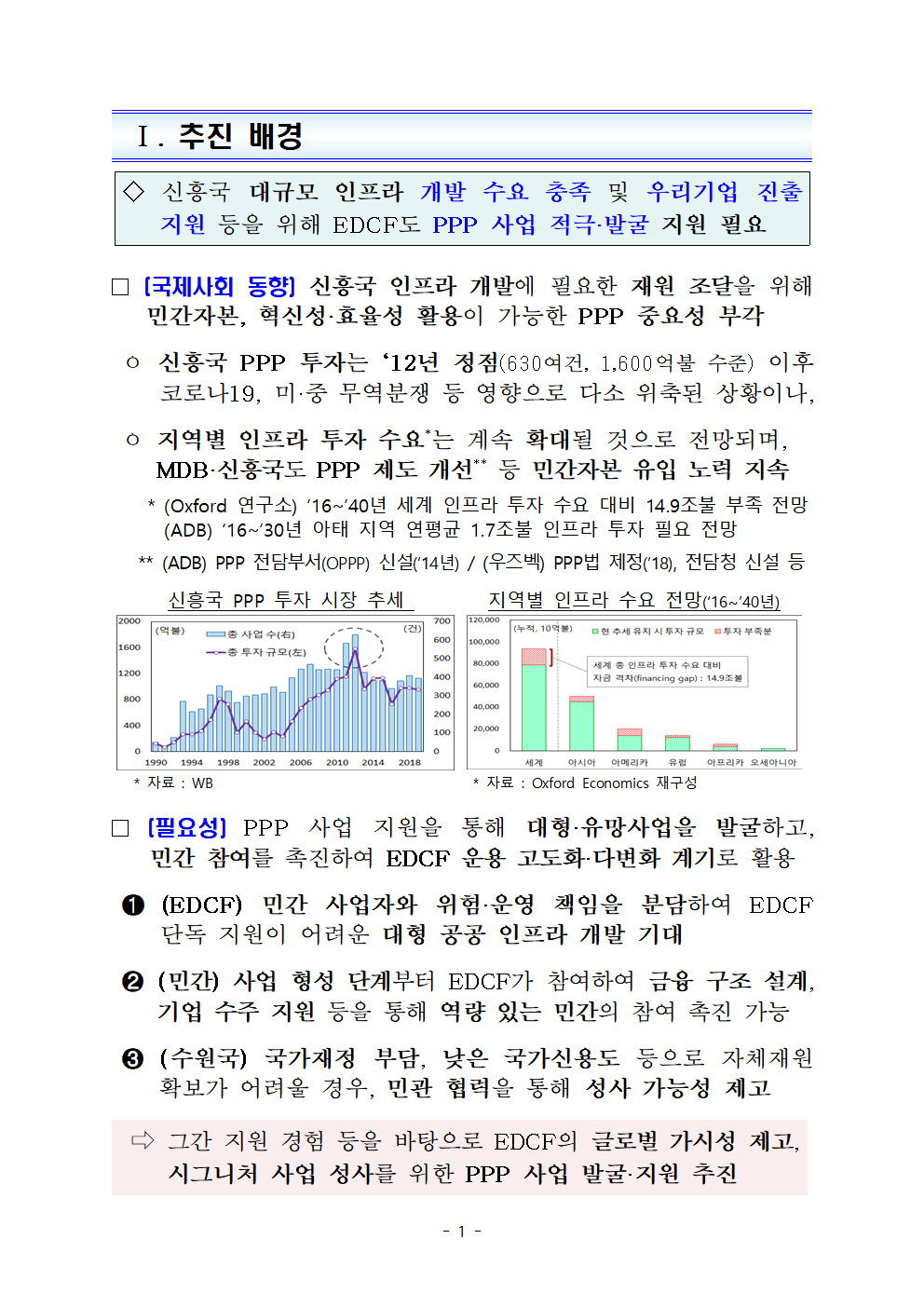

ㅇ 신흥국 PPP 투자는 ‘12년 정점(630여건, 1,600억불 수준) 이후 코로나19, 미·중 무역분쟁 등 영향으로 다소 위축된 상황이나,

ㅇ 지역별 인프라 투자 수요*는 계속 확대될 것으로 전망되며,MDB·신흥국도 PPP 제도 개선** 등 민간자본 유입 노력 지속

* (Oxford 연구소) ’16~’40년 세계 인프라 투자 수요 대비 14.9조불 부족 전망(ADB) ‘16~’30년 아태 지역 연평균 1.7조불 인프라 투자 필요 전망

** (ADB) PPP 전담부서(OPPP) 신설(‘14년) / (우즈벡) PPP법 제정(’18), 전담청 신설 등

신흥국 PPP 투자 시장 추세

지역별 인프라 수요 전망(‘16~’40년)

* 자료 : WB

* 자료 : Oxford Economics 재구성

□ (필요성) PPP 사업 지원을 통해 대형·유망사업을 발굴하고, 민간 참여를 촉진하여 EDCF 운용 고도화·다변화 계기로 활용

➊ (EDCF) 민간 사업자와 위험·운영 책임을 분담하여 EDCF 단독 지원이 어려운 대형 공공 인프라 개발 기대

➋ (민간) 사업 형성 단계부터 EDCF가 참여하여 금융 구조 설계, 기업 수주 지원 등을 통해 역량 있는 민간의 참여 촉진 가능

➌ (수원국) 국가재정 부담, 낮은 국가신용도 등으로 자체재원 확보가 어려울 경우, 민관 협력을 통해 성사 가능성 제고

⇨ 그간 지원 경험 등을 바탕으로 EDCF의 글로벌 가시성 제고, 시그니처 사업 성사를 위한 PPP 사업 발굴·지원 추진

Ⅱ. 그간의 성과

◇ 수원국과 사전 협의된 사업, 민간 제안형 사업 등 중심으로 총 5건, 총사업비 17.7억불 PPP 사업 지원

◇ 개별사업 중심 접근으로 EDCF 주도적 역할은 다소 미흡 → EDCF 全 단계 내 PPP 발굴·지원체계 구축 필요

□ (지원 성과) 그간 EDCF는 수원국 협의 등을 통한 발굴 사업, 제안형 사업 등 총 5건, 총사업비 17.7억불 PPP 사업 지원

ㅇ 주요 MDB 및 원조 기관 사례와 같이 EDCF 내 PPP 사업 발굴 전담 조직 신설을 통해 사업 발굴·지원 역량 강화 추진

* PPP, MDB 협조융자 등 EDCF 지원방식 다변화를 위한 ‘Post-코로나 EDCF 운용전략’ 기 발표(‘21.1.11., EDCF 기금운용위)

ㅇ 또한, EDCF 내 기술지원 부서를 섹터 중심으로 개편하여 섹터 내 사업발굴 역량 강화 및 MDB 협력 적극 지원

* (기존) 사업협력팀(2개팀) → (개편) 기후변화·에너지, 교통·도시개발 담당 등

PPP 사업에 대한 EDCF 지원 내역(단위: 백만불)

EDCF 사업명

시기

총사업비

EDCF 지원규모

PPP 사업 연관 지원 내역

➊ 인도네시아 카리안댐 건설사업

‘10년

196.0

100.0

PPP 사업인 정수장 건설과 연계된 인프라(댐) 구축 지원

➋ 라오스 세피안 세남노이 수력발전사업

‘15년

1,020.0

80.8

민자사업법인에 대한수원국 정부의 출자금 지원

➌ 베트남 떤반 년짝 도로 건설사업

‘15년

243.5

191.0

EDCF 구간 – 민자 구간 분할 후 민간 위탁 운영

➍ 솔로몬제도 티나강 수력발전사업

‘17년

240.5

31.6

민자사업법인에 대한 수원국 정부의 대여금 지원

➎ 한-미얀마 산업단지 주변 인프라 구축사업

‘18년

69.0

61.8

PPP 사업인 산업단지(KMIC) 주변 인프라 구축 지원

총계

1,769.0

465.2

□ (개선 필요사항) 외부 제안사업에 대한 개별 접근방식은 물론, EDCF가 사업 발굴·형성·실행에 주도적 참여하는 체계 필요

ㅇ 그간 PPP는 외부 제안사업에 대한 지원 가능성을 검토하는 방식으로 사업 초기부터 EDCF의 주도적 참여는 부족

ㅇ 원활한 PPP 지원을 위한 후보사업 Pool을 형성하고, 기술 검토 및 환경·사회영향 평가 수요 등에 적극 대응할 필요

Ⅲ. EDCF PPP 사업 지원 유형

◇ EDCF PPP 사업 지원 사례는 EDCF의 직·간접 지원 여부, 사업의 상업성 여부에 따라 4개 유형 구분

PPP 유형별 EDCF 연계 지원방안

EDCF 지원 형태

간접 지원

직접 지원

상업성 있는 사업

(발전소·송배전망·산업단지 등)

[ 유형 ① ]

도로·교량·상하수도 등 주변 연계 인프라 지원

[ 유형 ② ]

수원국의 민자사업법인 앞 출자(Equity) 및 차관(Loan)

상업성 없는 사업

(도로·교량·철도·병원 등)

[ 유형 ③ ]

도로·철도 구간 분리 등

사업 범위 분할 지원

[ 유형 ④ ]

수원국의 민자사업법인 앞

보조금(grant) 지원

? [유형 ①] 인니 카리안댐 건설사업(총사업비 1.96억불, ‘10년)

ㅇ (의의) 댐건설 지원을 통해 도수로-정수장 포함 상수도 공급 밸류체인을 패키지 지원하는 대형 수자원 인프라 사업 성사

* 자카르타 상수도 공급시스템 구축을 통한 생활·공업용수 제공, 수해피해 경감

ㅇ (사업 설계) 수원국 사전 협의를 통해 EDCF(댐 건설), EDPF*(도수로), 수출금융(정수장·송수관로, 잠정) 복합금융 패키지 구성

* 경협증진자금(EDPF): 수은 자체재원을 통해 대출소요비용 대비 낮은 금리(1~3% 수준)로 ODA 자금을 지원하고 EDCF가 이차보전(‘16년 관련법 개정)

- 한편, 인니 측 요청 시 EDCF 보충융자를 통해 댐 총사업비 부족분을 지원하여 원활한 PPP 연계사업 추진 계획(‘21년중)

ㅇ (지원 효과) ➊우리기업 참여 조건인 EDCF + ➋수원국 재정사업에 대한 EDPF 연계 지원을 통해 ➌우리기업의 수주* 기여

* 한국수자원공사(K-water) 컨소시엄이 정수장 구간 공급자로 최종 낙찰(‘21.1월)

인도네시아 카리안 물 공급사업 구조도

➊카리안 댐 건설 : EDCF

➋도수로 건설 : EDPF

➌정수장 건설 : 수출금융

▪다목적 댐 건설, 유지·보수 관련 교육·컨설팅 지원

▪총사업비 1.96억불

▪EDCF 1억불 기지원 중(대림건설·금전기업 등)

→

▪카리안 댐-세르퐁 구간 연결 도수로 건설