제7차 혁신성장 빅3 추진회의 개최-BIG3 산업별 중점 추진과제

2021.04.01.

「제7차 혁신성장 BIG3 추진회의」개최

□ 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 ’21.4.1.(목) 10:00

정부서울청사에서 「제7차 혁신성장 BIG3 추진회의」를 주재하였음

ㅇ 금번 회의에는

김세훈 현대자동차 부사장, 허염 실리콘마이터스 대표,

김법민 범부처 전주기 의료기기연구개발 사업단장,

우정원 제넥신 사장 등 민간 전문가가 참석하였으며,

ㅇ ① BIG3 산업동향 및 분야별 정책추진 상황

② BIG3 산업별 중점 추진과제

②-1 친환경차 보급확산을 위한 안전기반 확립

②-2 차세대 전력반도체 기술개발 및 생산역량 확충방안

②-3 K-방역 맞춤형 수출지원 방안

안건이 논의되었음

※ (붙임) 1. 부총리 모두 발언

2. 각 부처별 담당자 및 연락처

※ (별첨) 1. BIG3 산업별 중점 추진과제

1-1. 친환경차 보급확산을 위한 안전기반 확립

1-2. 차세대 전력반도체 기술개발 및 생산역량 확충방안

1-3. K-방역 맞춤형 수출지원 방안

붙임 1 부총리 모두 발언

□ 지금부터 제7차 혁신성장 BIG3 추진회의를 시작하겠음

ㅇ 바쁘신 가운데 회의에 참여해 주신

김세훈 현대자동차 부사장님, 허염 실리콘마이터스 대표님,

김법민 범부처 전주기 의료기기연구개발 사업단장님,

우정원 제넥신 사장님, 4분의 민간위원님들께 감사드림

□ 최근 전세계적으로 백신 보급, 글로벌 확장기조, 제조경기 활력 등에 힘입어 금년 세계경제 업턴이 예상보다 가팔라질 것으로 전망됨.

ㅇ 이와 관련, 어제 제가 우리 경제도 민생위기 극복 등 만만치 않은 여건속에서도 경기회복과 반등을 향한 우상향의 희망등이 켜지고 있다고 말씀드렸는 데 긍정의 힘을 모아갔으면 함

→ 특히 방금 전 발표된 3월 수출액은 16.6% 늘어(1월 11.4%, 2월 9.5%, 3월 16.6%) 5개월 연속 증가하였을 뿐만 아니라 그 증가폭도 확대되는 등 경기회복의 핵심 견인차 역할 수행 → 수출 회복력이 가속화되도록 정부는 전방위 지원해 나갈 것

□ 한편 당장의 경기회복 노력 못지않게 중요한 것이 포스트코로나 시대 우리 경제‧사회 변화에 대한 구조혁신 및 성장경로 레벨업(level-up)을 위한 미래대비 노력임

☞ 이를 위해 정부는 인구문제, 역세계화와 같이 우리 의지만으로 변화의 방향을 바꾸기 어려운 과제에 대해서는 적응적(adaptive) 구조개혁을,

산업∙기업구조, 안전망, 인력양성 등 스스로 바꿀 수 있는 과제에 대해서는 전향적(proactive) 구조개혁이라는 ‘쌍끌이 구조개혁’ 작업을 착실하게 추진중

- 전자 ‘적응적 구조개혁’의 대표적 예는 저출산.고령화 등 인구문제가 우리 경제에 미치는 영향을 극복해 나가기 위한 정책대응으로 지난 ‘19년부터 시작, 지난 2월 제3기까지 출범한 “범정부 인구정책TF” 검토작업임*

* 동TF 중점검토 : ➊인구절벽 충격 완화, ➋축소사회 대응, ➌지역소멸 대응, ➍사회 지속가능성 제고 등 4대 분야

☞ TF 과제검토가 끝나는 대로 6월부터 하반기 내내 그 결과(약 20여개 핵심과제 검토결과)를 발표해 드릴 계획

- 다음 ‘전향적 구조혁신’의 대표적 핵심전략으로는 D.N.A(Data, Network, AI) 및 오늘 회의 주제산업인 시스템반도체, 미래차, 바이오 등 소위 BIG3 산업의 집중육성이라 할 수 있음.

• 특히 최근 미국이 반도체‧배터리‧바이오의약 등의 공급망 행정명령을 발동(21.2월)하고 오늘 발표된 2.2조달러 인프라투자 패키지에 반도체 제조지원을 강조하여 반영한 것, 그리고 중국이 반도체‧바이오헬스 등 7대 분야 과학기술 혁신역량 강화책을 발표한 것 등 글로벌 기술패권 경쟁이 나날이 격화되는 추세여서 그 중요성이 더 부각

☞ 정부는 BIG3 산업 세계 1위 경쟁력 확보 목표하에 이 “BIG3 추진회의”를 중심으로 앞으로 BIG3 산업에 대한 ① 육성지원 ② 규제혁파 ③ 생태계 조성 ④ 인프라 확충 등 4가지 측면에 천착, 집중 지원해 나갈 것

<금일 혁신성장 BIG3 추진회의 주요 논의>

□ 오늘 회의에서는

① 친환경차 보급확산을 위한 안전기반 확립,

② 차세대 전력반도체 기술개발 및 생산역량 확충방안,

③ K-방역 맞춤형 수출지원 확대방안을 상정 논의함

? 먼저 「친환경차 보급확산을 위한 안전기반 확립」임

ㅇ 친환경차 보급 확대에 따라 충전중 화재, 배터리 대규모 리콜 등이 이어지면서 안전성 문제에 대한 소비자 관심이 증대

→ 친환경차 안전기반을 확립하고 소비자 우려 불식을 위해 기업의 자율적 리콜 등 안전확보 노력과 함께 정부차원의 안전성 제고방안 마련

①(차량 안전성 제고) 전기차 핵심부품인 배터리 안전성 시험항목을 대폭 확대(7개 → 11개)하고, 충돌안전성 평가대상에 전기차(4종) 추가하며, 수소버스 제작ㆍ안전기준을 신설하는 등 차량 안전성을 대폭 강화

②(화재대응ㆍ결함조사 역량 제고) 새 유형의 차량화재에 대응하기 위해 대응기술·장비개발을 ‘22년까지 완료하고, 일반 내연기관차 중심인 자동차안전연구원(KATRI)의 친환경차 결함조사 시설∙장비도 단계적 확충

③(정비ㆍ검사인프라 확충) 친환경차 정비인프라·인력 확대 등을 위해 전기차 전문정비소를 ‘25년까지 3.3천개 확충(‘19년 1.1천개)하고 자동차학과 교육과정 개편(’21∼)과 함께 수소차 검사소도 내년까지 2배 이상 확충(현재 10개소 → ‘22년까지 23개소)

④(충전설비 안전 확보) 한편, 전기차 충전설비의 안전성 제고를 위해 충전설비 설치시 전기안전공사 안전점검을 의무화(전기안전관리법 시행, ‘21.4월)하고, 점검항목·이력 등에 대한 통합관리시스템 구축(‘21.11월)도 추진

? 두번째 안건은 「차세대 전력반도체 기술개발 및 생산역량 확충방안」임

ㅇ 차세대 전력반도체는 전기차 배터리, 태양광 등 디지털·그린 뉴딜의 핵심부품이나, 생산규모·기술력 부족 등으로 90% 이상 수입에 의존

* 차세대 전력반도체에 사용되는 SiC 웨이퍼 시장은 ‘19~’27년간 3배 이상 성장할 것으로 전망

→ ’25년까지 핵심제품 5개 이상을 상용화하는 등 국내 자립기반 구축 위해 ①수요연계형 상용화 ②핵심기술개발 ③제조역량 확충 등 3단계로 집중지원

①(수요연계형 상용화 지원) 먼저 반도체, 충전기 등 상용화과제 기획, 발굴을 위한 수요-공급기업간 연대협력협의회를 개최(~4월)하고, 내년까지 파워반도체 상용화센터의 시제품 지원 물량을 2배 확대(월 300→600장)하기 위해 인프라 증설을 시행

②(차세대 전력반도체 기술개발) SiC(실리콘카바이드) 등 3대 핵심소재* 기반 차세대 전력반도체 기술개발을 집중 지원하고(‘21년 100억원), 팹리스·파운드리 등 민간과의 협력을 통해 기술개발부터 웨이퍼 제조까지 국내 全주기 밸류체인 조성에 주력 * SiC(실리콘카바이드), GaN(질화갈륨), Ga2O3(갈륨옥사이드)

③(제조역량 확충) 한편 민간 파운드리의 차세대 전력반도체 제조공정 구축을 적극 지원하고, 내년까지 신뢰성 평가인증센터를 구축(부산 파워반도체 상용화센터 내)하여 신뢰성 확보를 집중 지원

? 마지막 안건은 「K-방역 맞춤형 수출지원 방안」임

ㅇ 방역물품에 대한 글로벌 수요 급증, 공급망 재편*을 기회로 활용하기 위한 차별화된 우리만의 수출전략이 시급

* 미 바이든 대통령은 반도체, 배터리, 희토류, 의약품 등 4대 핵심품목 공급망 점검(100일내) 및 공중보건(방역), ICT 등 6대 분야 공급망 검토(1년내)를 위한 행정명령에 서명(2.24)

→ 이에 K-방역 집중수출 품목을 선정·지원하는 한편 중장기 수출경쟁력 강화를 위해 수출지원제도 확충도 병행

①(10대 품목선정 집중지원) 먼저 LDS주사기 등 10개 중점수출 품목*을 선정하여 신속 제품화 - 해외 인허가 - 양산체계 구축 - 해외수출수요 발굴 및 마케팅 지원 등 맞춤형 집중지원을 전개

* 마스크 등 현 주력수출품목 4개, LDS(최소잔여형)주사기 등 수출주력상품화 필요품목 4개, 혁신형 진단키트 등 상용화 필요품목 2개 등 총10개 품목

②(K-방역 수출지원제도 확충) 금년중 K-방역 전용 수출바우처 30억원, 수출금융 100억원 등 자금지원 프로그램을 신설·지원하고, 시험인증 전용창구 개설, 해외 인허가정보 제공 등 수출지원제도도 확충

③(중장기 수출경쟁력 강화지원) 한편 금년 상반기중 진단시약, SW, 진단검사 등 지역별·국가별 맞춤형 패키지 상품*을 개발하여 해외수요에 대응하는 등 중장기 경쟁력 강화도 적극 지원해 나갈 것

* (예시) 장비‧시약, 소프트웨어 + 진단검사 및 교육서비스 등

(모두발언 여기까지임)

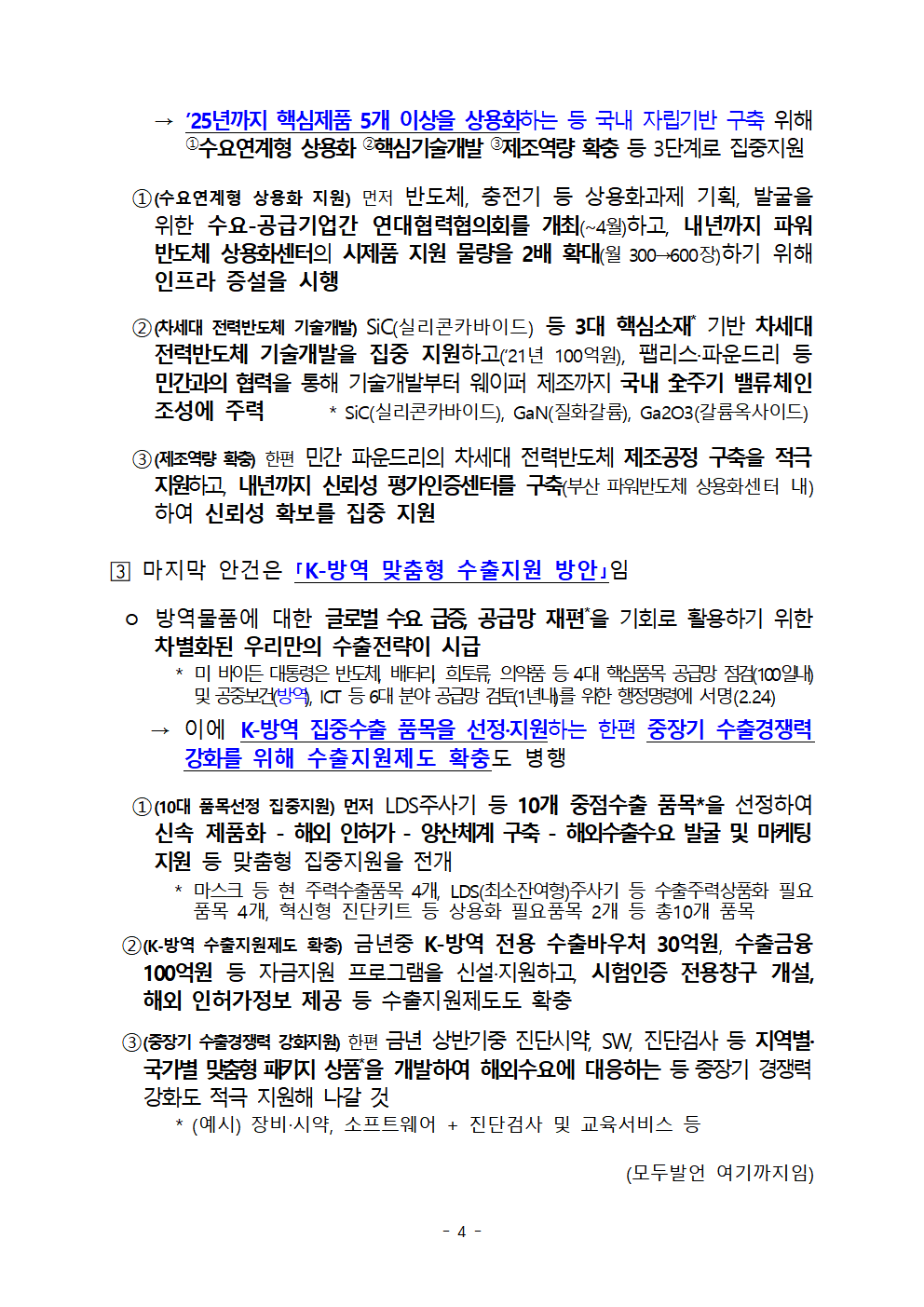

붙임 2 각 부처별 담당자 및 연락처

◇ 세부내용에 대한 문의사항이 있는 경우, 아래 각 부처별

담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.

혁신성장 BIG3 추진회의

21-7(공개)

BIG3 산업별 중점 추진과제

2021. 4. 1.

관 계 부 처 합 동

친환경차 보급확산을 위한 안전기반 확립

Ⅰ. 추진 배경

◇ 전기ㆍ수소차 보급실적은 급격히 확대 중

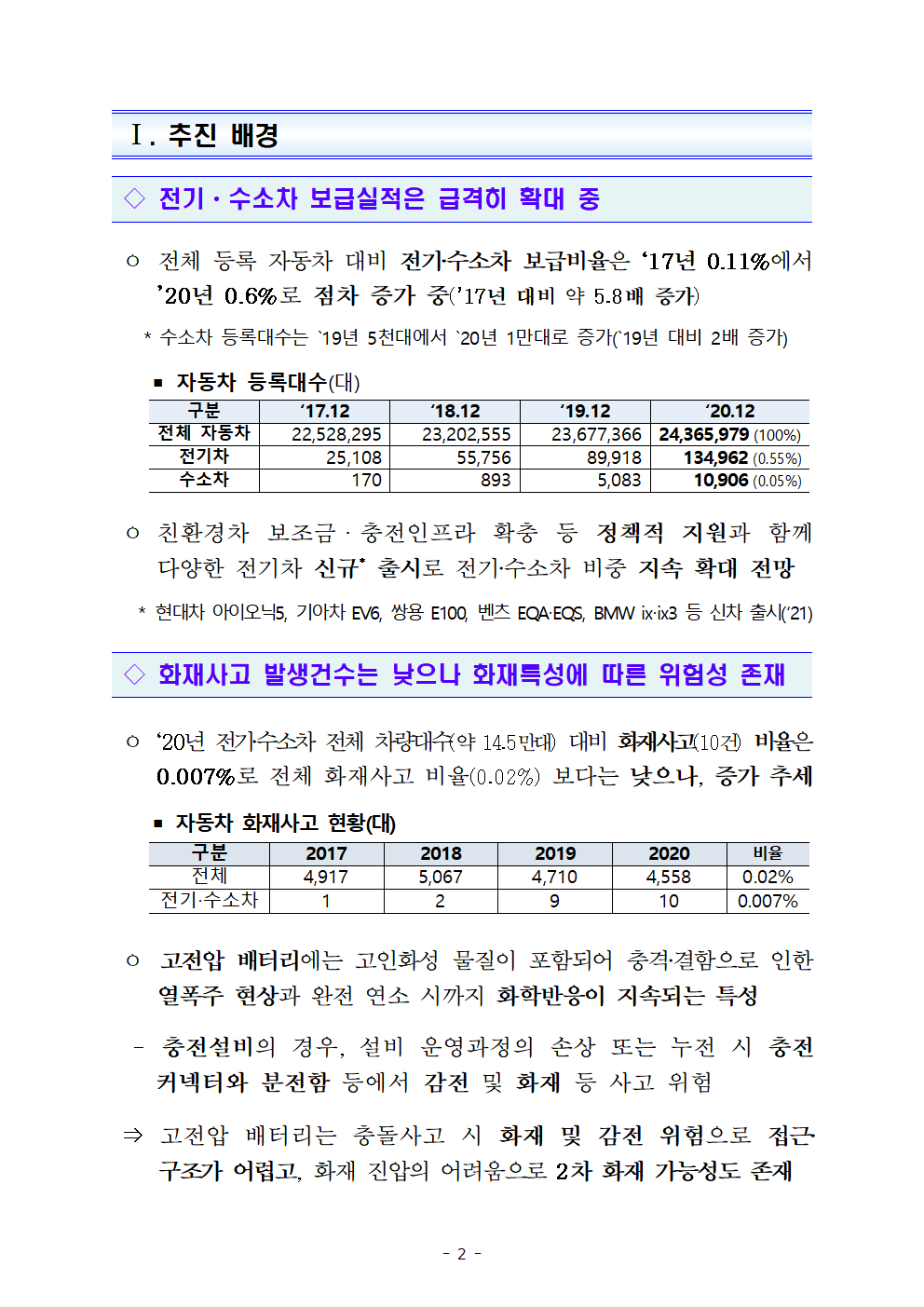

ㅇ 전체 등록 자동차 대비 전기‧수소차 보급비율은 ‘17년 0.11%에서 ’20년 0.6%로 점차 증가 중(’17년 대비 약 5.8배 증가)

* 수소차 등록대수는 `19년 5천대에서 `20년 1만대로 증가(`19년 대비 2배 증가)

▪ 자동차 등록대수(대)

구분 ‘17.12 ‘18.12 ‘19.12 ‘20.12

전체 자동차 22,528,295 23,202,555 23,677,366 24,365,979(100%)

전기차 25,108 55,756 89,918 134,962(0.55%)

수소차 170 893 5,083 10,906(0.05%)

ㅇ친환경차 보조금ㆍ충전인프라 확충 등 정책적 지원과 함께 다양한 전기차 신규* 출시로 전기‧수소차 비중 지속 확대 전망

* 현대차 아이오닉5, 기아차 EV6, 쌍용 E100, 벤츠 EQA‧EQS, BMW ix‧ix3 등 신차 출시(‘21)

◇ 화재사고 발생건수는 낮으나 화재특성에 따른 위험성 존재

ㅇ‘20년 전기‧수소차 전체 차량대수(약 14.5만대) 대비 화재사고(10건) 비율은 0.007%로 전체 화재사고 비율(0.02%) 보다는 낮으나, 증가 추세

▪ 자동차 화재사고 현황(대)

구분 2017 2018 2019 2020 비율

전체 4,917 5,067 4,710 4,558 0.02%

전기‧수소차 1 2 9 10 0.01%

ㅇ 고전압 배터리에는 고인화성 물질이 포함되어 충격‧결함으로 인한 열폭주 현상과 완전 연소 시까지 화학반응이 지속되는 특성

- 충전설비의 경우, 설비 운영과정의 손상 또는 누전 시 충전 커넥터와 분전함 등에서 감전 및 화재 등 사고 위험

⇒ 고전압 배터리는 충돌사고 시 화재 및 감전 위험으로 접근‧구조가 어렵고, 화재 진압의 어려움으로 2차 화재 가능성도 존재

◇ 최근 핵심부품인 고전압 배터리 결함에 대한 불안감 高

ㅇ `20년 전기‧수소차의 전체 차량대수 대비 리콜 차량 비율은 62.2%로 전체 리콜차량 비율(9.1%) 보다 매우 높고, 리콜 대수도 증가 추세

- 특히, 전기차 배터리 관련 리콜의 높은 비율(약 40%)과 국내전기차 화재(배터리) 관련 사고의 지속 보도 등으로 불안감 증대

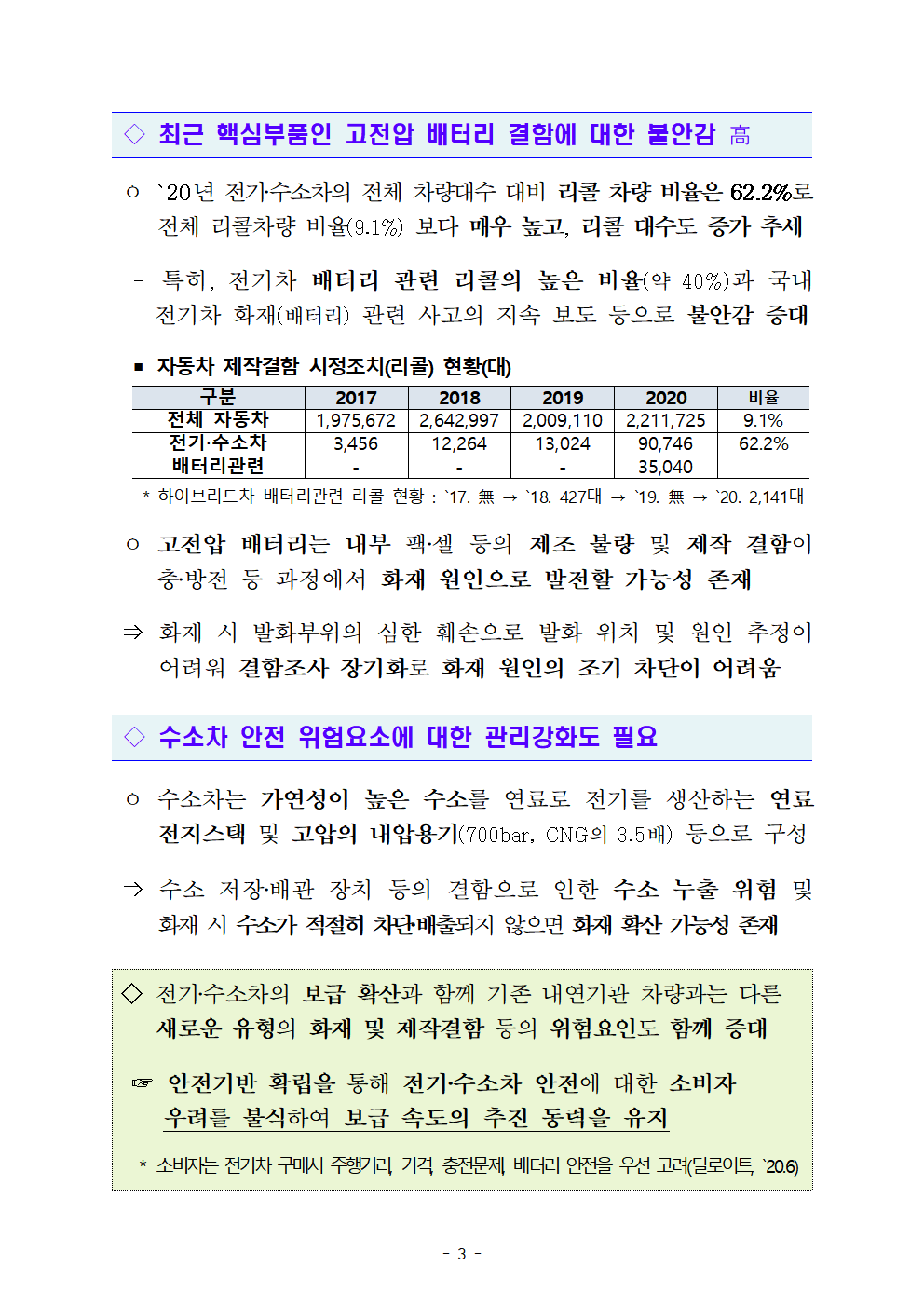

▪ 자동차 제작결함 시정조치(리콜) 현황(대)

구분 2017 2018 2019 2020 비율

전체 자동차 1,975,672 2,642,997 2,009,110 2,211,725 9.10%

전기‧수소차 3,456 12,264 13,024 90,746 62.20%

배터리관련 - - - 35,040

* 하이브리드차 배터리관련 리콜 현황 : `17. 無 → `18. 427대 → `19. 無 → `20. 2,141대

ㅇ고전압 배터리는 내부 팩‧셀 등의 제조 불량 및 제작 결함이 충‧방전 등 과정에서 화재 원인으로 발전할 가능성 존재

⇒ 화재 시 발화부위의 심한 훼손으로 발화 위치 및 원인 추정이 어려워 결함조사 장기화로 화재 원인의 조기 차단이 어려움

◇ 수소차 안전 위험요소에 대한 관리강화도 필요

ㅇ수소차는 가연성이 높은 수소를 연료로 전기를 생산하는 연료전지스택 및 고압의 내압용기(700bar, CNG의 3.5배) 등으로 구성

⇒ 수소 저장‧배관 장치 등의 결함으로 인한 수소 누출 위험 및 화재 시 수소가 적절히 차단‧배출되지 않으면 화재 확산 가능성 존재

◇ 전기‧수소차의 보급 확산과 함께 기존 내연기관 차량과는 다른 새로운 유형의 화재 및 제작결함 등의 위험요인도 함께 증대

☞ 안전기반 확립을 통해 전기‧수소차 안전에 대한 소비자 우려를 불식하여 보급 속도의 추진 동력을 유지

* 소비자는 전기차 구매시 주행거리, 가격, 충전문제, 배터리 안전을 우선 고려(딜로이트, `20.6)

Ⅱ. 친환경차 안전기반 확립과제

◇ ➀차량 안전성, ➁화재 대응‧결함 조사 역량, ➂정비‧검사 기반, ➃충전설비 안전 등 종합적 개선으로 전기‧수소차 안전기반 확립

1 차량 안전성 제고

◇ (고전압배터리 안전성) 제작 안전기준 및 BMS 진단기능 강화

ㅇ (안전기준) 고전압배터리 안전성 시험에 진동, 열충격, 과전류 등 평가항목을 추가(7종 → 11종)하여 제작단계에서 안전성 강화(`21.4.)

* 기존 7개 시험항목에 4개 항목(기계, 진동, 열충격, 과전류)을 추가하여 11개 항목으로 확대(자동차 및 자동차부품의 성능과 기준 시행세칙 개정)

ㅇ (BMS 자가진단) 운행단계에서 BMS(배터리관리시스템)가 배터리 이상변화를 자체 진단하여 충전제한 등 안전조치를 수행토록 개선

(`21. 전기차 BMS 안전성능 가이드라인 마련 → `22. KNCAP, 탑재여부 확인)

* `20.10월 코나EV 리콜시 BMS에 배터리의 전압강하, 전압표준편차 등 이상변화를 모니터링하여 일정수준 초과 시 충전제한, 제작사 콜센터 자동 통지 등 기능 탑재

- 전기차 BMS 안전 모니터링 시스템 표준 연구개발(`21. 기획연구 추진) 및 국제기준(UNR WP.29) 제안도 추진(`22~)

◇ (전기차 안전성) 전기차에 대한 실차 안전성 평가 확대

ㅇ (충돌안전) `21년 신차안전도평가*(KNCAP) 대상차량에 전기차를 포함(4종)하여 실차 충돌안전성 등을 평가하고 결과를 공개(`21.12)

* 안전기준보다 가혹한 조건으로 충돌, 보행자, 사고예방안전성을 평가, 안전성 향상 유도

(충돌 시 승객보호(상해), 연료장치 안전성 및 충돌 후 문열림(승객탈출) 여부 등 확인)

- 평가결과를 토대로 충돌 후 배터리 안전성 측정방법 고도화*(‘22)

* 충돌·전복에 의한 고전압배터리 전원 차단성 및 보조전원 등 작동 여부 평가

ㅇ(안전기준 적합성) 자기인증적합조사 대상에 전기차 비중을 지속 확대(`20. 2종 → `21. 3종)하여 안전기준 적합여부를 정밀 검증

- 충돌 및 충격 흡수, 제동·조향 성능 등 차종별 안전기준* 적합여부를 조사하고 안전기준 부적합 판정 시 리콜 및 과징금 부과 등 조치

* 안전기준 항목 : 승용차(47개), 승합차(38개), 화물차(33개) 등

◇ (첨단 기능) 안전성 제고를 위한 첨단 기능 확대

ㅇ (긴급 대응) 차량 화재‧충돌 등 사고 발생 시 자동으로 차량위치 전송 및 긴급 통화연결 등이 가능한 e-Call* 시스템 탑재 확대

(`22. KNCAP, 탑재여부 확인)

* 사고자동통보시스템(AECS, e-Call 시스템) : 일정수준 이상의 사고 시 자동으로 차량위치 전송 및 차량 긴급센터로 통화연결되어 신속한 대응을 통한 구조 등 조치

(현대, 벤츠, BMW 등이 충돌사고 시 자동 위치신고 등 e-Call 기능 제공중)

ㅇ (OTA 확산) BMS 개선 등 신속한 S/W 안전성능 개선이 가능하도록 무선 업데이트(Over The Air) 허용 방안 마련(`21.12, 자관법 등)

* (현재) 원칙적으로 정비소에서 업데이트 실시, 임시 실증 특례로 OTA 사용 일부 허용 → (개선) S/W 업데이트 및 OTA 정의‧절차 마련, 제작자의 관리‧의무사항 등 제도화

◇ (수소차 안전성) 수소버스에 대한 제작 안전기준 마련

ㅇ (사고 시 안전성) 수소버스의 전복 사고 시 연료 유출‧화재 등 고위험 예방을 위한 시험절차·방법 등 안전기준 마련(`21.11.)

* (현재) 수소승용차에 대한 안전기준을 수소버스 등 상용차에 적용중이나, 수소버스는 대형 내압용기 상부 탑재로 전복위험 가능성 등 별도 안전기준 필요

ㅇ (운행 시 안전성) 수소버스 대형 내압용기의 내구성·기밀성 등 안전성 향상을 위한 시험평가* 기술‧장비 개발 추진(~`23)

* 연료장치 투과량 평가, 대형 내압용기 최적 비파괴검사 기술, 대용량 CHSS(Compressed Hydrogen Storage System) 유공압 평가(파열시험, 고저온평가, 반복가압 시험 등) 등 개발

2 화재 대응 및 결함조사 역량 제고

◇ (화재 대응) 전기차 화재 진압‧구조 등 소방 대응역량 제고

ㅇ (교육‧훈련) 전기차 제조업체 등과 협력하여 교육‧훈련을 강화하고, 전기차 사고대응 매뉴얼에 따른 안전하고 체계적 사고대응 반복‧숙달

ㅇ (기술‧장비) 상황별‧유형별 전기차 화재 원인을 분석, 최적의 사고대응 기술‧장비를 개발*하고 전기차 사고에 적응성 있는 장비도 보강(‘22.)

* 소방청 R&D 『승용 전기차의 화재진압을 위한 최적기술 개발』 추진 중( `20~`22/12억원)

◇ (안전 홍보) 전기차 안전 관리 홍보 및 신속한 리콜 조치

ㅇ (안전 홍보) 전기차 화재 등 발생 시 대응요령 및 안전한 차량 관리요령 등 홍보물* 제작‧배포(`21.下, 제작사‧교통안전공단 등 협업)

* 사고시 긴급대응, 전기차별 배터리 관리, 계절별 관리방법, 안전한 충전방법 등

ㅇ (리콜 홍보) 개별 차량에 대한 맞춤형 리콜알림 서비스 확대를 위해 리콜 정보를 민간기업에 제공 확대(`20. 1개(네이버) → `21. 5개 이상)

* (`20.10) 네이버 ‘My Car’ 서비스(내차 정보 등록 → 리콜대상여부 등 알림)

◇ (결함 조사) 시설‧장비 및 전문인력 확충

ㅇ (시설‧장비) 전기차 화재 재현실험 등은 자동차안전연구원의 지역센터*를 활용하고, 추가 필요 시설‧장비는 단계적 확충 추진(`21~)

* 광주센터(’19∼’22, 390억원) : 전기차 충돌안전시험, 방폭화재재현시험 등

울산센터(’21. 타당성용역 2억원) : 수소전기차 충돌, 출력가스시험 등

ㅇ (조사인력) 전기‧수소차 전문인력(전기·전자, 배터리‧소재)을 중심으로 미국 수준*(결함조사 건당 6.37명)의 결함조사인력(現 38명) 확충 추진

* (결함조사 1건당 조사인력) 미국 6.37명 vs 한국 1.46명 (미국의 약 23% 수준)

3 전기‧수소차 정비 및 검사 기반 확충

◇ (정비시스템) 친환경차 정비 서비스 확충

ㅇ (무상수리 확대) 고전압배터리 및 연료전지 등 고전원 전기장치는 원동기 수준(3년, 6만km) 이상으로 무상수리 의무기간 확대(’21.12)

ㅇ (전문 정비소 확충) 정비업 등록기준 중 내연기관용 시설요건 완화(자관법 시행규칙, ’21.6)를 통해 전기차 전문 정비소 확대를 유도

* 전체 정비소(약 3.5만 개소, ‘19)의 3% 수준인 전기차 정비소(약 1.1천개)를 ‘25년까지 9%(약 3.3천개)로 확대

** 전기‧수소차 정비가능 정비소, 충전소, 관리요령 등을 ‘자동차365’ 정보 제공중

◇ (인력양성) 친환경차 전문인력 양성

ㅇ (전문인력) 친환경차 중심으로 자동차학과 교육과정* 전환 유도(산업부), 中企 근로자 대상 미래차 부품 기술‧제조 교육프로그램 제공**(중기부)

* 미래차 현장인력양성사업(‘21. 16억원) ** 미래차 부품중소기업 계약학과(‘21~)

ㅇ (정비인력) 정비업체의 정비책임자 정기교육(3년 주기) 이수 의무화(자관법 시행규칙, ’21.上) 및 전문교육기관 지정·운영(자관법, ‘21.下)

◇ (친환경차 검사) 검사기준 강화 및 검사장비·인프라 확충

ㅇ (전기차) 고전원장치의 절연 안전성, 작동상태 등 검사 기준*을 강화(`21.6)하고, 범용진단기도 보급(~`23, 약 1.9천 개소, 교통안전공단)

* (현재) 배선, 충전구 등 육안검사 위주 → (개선) 배터리, 전동기 등 절연상태·작동상태

** (보급계획) `20133개소 보급 → `21.末300개소 추가보급 → `23모든 검사소 보급

ㅇ (수소차) 내압용기는 육안검사에서 진단기 검사로 강화*(`21.4)하고, 수소차 검사소**도 지속 확충(복합 10→22개소, 전용 0→1개소, ~`22)

* 고압자동차단 밸브·가스누출감지기·용기압력센스·온도센서 등의 작동상태 검사

** (복합) 기존 CNG검사소에 수소차 검사시설 확충, (전용) 수소차 전용검사소 구축(울산)

4 충전설비 안전 확보

◇ (전기차) 충전설비 안전 관리 강화

ㅇ (점검 의무화) 전기차 충전설비의 감전 위험관리 및 충전기 커넥터 파손 등 사고피해 최소화를 위한 안전관리 점검강화

- 충전설비 설치시 전기안전공사 사용전 안전점검을 의무화하고, 안전관리자의 점검항목·기준·절차 등을 체계화하여 정기점검 내실화

* 「전기안전관리법」 시행예정(`21.4)에 따라 및 동법 시행령 및 시행규칙 제정예정

ㅇ (통합관리시스템) 전기안전관리시스템*을 확대ㆍ개편하여 전기차 충전설비 등의 검사결과 및 점검이력 등을 통합하여 관리(‘21.11~)

* 「전기안전관리법」 제38조에 따른 전기안전종합정보시스템 구축ㆍ운영을 위해 개편 추진

◇ (전기차) 급속충전설비 표준 개발ㆍ안전인증 강화

ㅇ(산업표준개발) 급속충전 관련 국제 표준 제정 논의에 적극 참여하고, 국제표준 제·개정에 따라 산업표준(KS) 정립(~’22)

ㅇ(안전관리확대) 국제표준 제·개정에 맞춰 고용량(200kW 초과) 급속충전기의 시장출시 지원을 위한 안전관리 대상범위 확대*

* (현재) 200kW까지 KC안전인증 대상으로 관리 → (확대) 400kW까지 확대추진

◇ (수소차) 충전소 모니터링 시스템 구축 및 점검장비 지원

ㅇ(모니터링) 수소누출 등 위험신호* 발생시 사업자와 안전전담기관(가스안전공사)이 실시간 확인 가능한 모니터링 시스템 구축(`21.8)

* 수소누출, 불꽃감지 등 위험발생시 사업자+전담기관 실시간 정보 공유 및 신속대응

ㅇ(자체 점검장비) 개별 사업자의 일일 자체점검 효과성 제고를 위해 수소누출검지기 등 고성능 안전점검* 장비를 지원(`21.3)

* 수소누출검지기(휴대용), 수소불꽃검지기, 접지저항측정기 등 4개 장비(약800만원 상당)

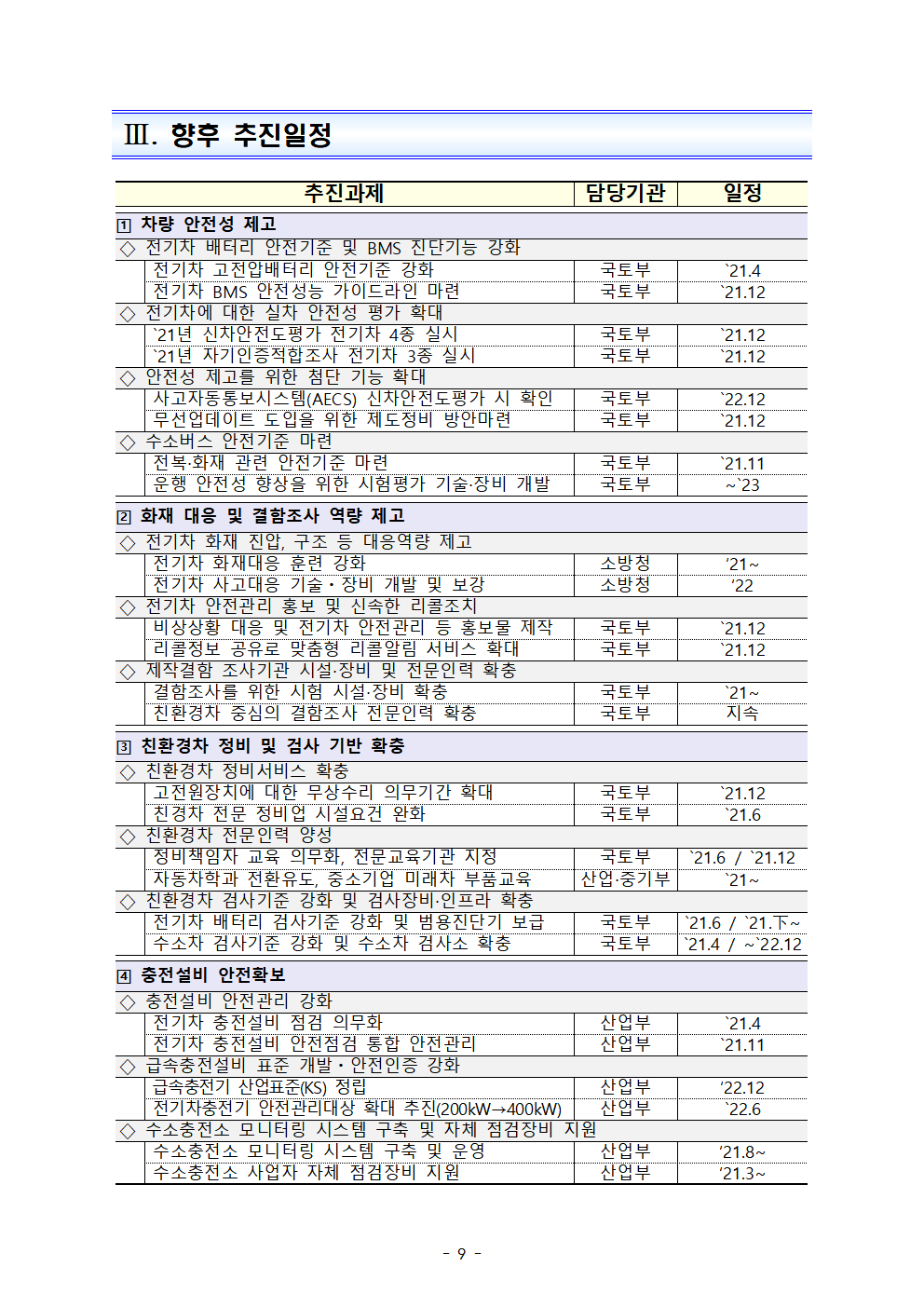

Ⅲ. 향후 추진일정

추진과제 담당기관 일정

차량 안전성 제고

◇ 전기차 배터리 안전기준 및 BMS 진단기능 강화

전기차 고전압배터리 안전기준 강화 국토부 `21.4

전기차 BMS 안전성능 가이드라인 마련 국토부 `21.12

◇ 전기차에 대한 실차 안전성 평가 확대

`21년 신차안전도평가 전기차 4종 실시 국토부 `21.12

`21년 자기인증적합조사 전기차 3종 실시 국토부 `21.12

◇ 안전성 제고를 위한 첨단 기능 확대

사고자동통보시스템(AECS) 신차안전도평가 시 확인 국토부 `22.12

무선업데이트 도입을 위한 제도정비 방안마련 국토부 `21.12

◇ 수소버스 안전기준 마련

전복‧화재 관련 안전기준 마련 국토부 `21.11

운행 안전성 향상을 위한 시험평가 기술‧장비 개발 국토부 ~`23

화재 대응 및 결함조사 역량 제고

◇ 전기차 화재 진압, 구조 등 대응역량 제고

전기차 화재대응 훈련 강화 소방청 ‘21~

전기차 사고대응 기술ㆍ장비 개발 및 보강 소방청 ‘22

◇ 전기차 안전관리 홍보 및 신속한 리콜조치

비상상황 대응 및 전기차 안전관리 등 홍보물 제작 국토부 `21.12

리콜정보 공유로 맞춤형 리콜알림 서비스 확대 국토부 `21.12

◇ 제작결함 조사기관 시설‧장비 및 전문인력 확충

결함조사를 위한 시험 시설‧장비 확충 국토부 `21~

친환경차 중심의 결함조사 전문인력 확충 국토부 지속

친환경차 정비 및 검사 기반 확충

◇ 친환경차 정비서비스 확충

고전원장치에 대한 무상수리 의무기간 확대 국토부 `21.12

친경차 전문 정비업 시설요건 완화 국토부 `21.6

◇ 친환경차 전문인력 양성

정비책임자 교육 의무화, 전문교육기관 지정 국토부 `21.6 / `21.12

자동차학과 전환유도, 중소기업 미래차 부품교육 산업‧중기부 `21~

◇ 친환경차 검사기준 강화 및 검사장비‧인프라 확충

전기차 배터리 검사기준 강화 및 범용진단기 보급 국토부 `21.6 / `21.下~

수소차 검사기준 강화 및 수소차 검사소 확충 국토부 `21.4 / ~`22.12

충전설비 안전확보

◇ 충전설비 안전관리 강화

전기차 충전설비 점검 의무화 산업부 `21.4

전기차 충전설비 안전점검 통합 안전관리 산업부 `21.11

◇ 급속충전설비 표준 개발ㆍ안전인증 강화

급속충전기 산업표준(KS) 정립 산업부 ‘22.12

전기차충전기 안전관리대상 확대 추진(200kW→400kW) 산업부 `22.6

◇ 수소충전소 모니터링 시스템 구축 및 자체 점검장비 지원

수소충전소 모니터링 시스템 구축 및 운영 산업부 ‘21.8~

수소충전소 사업자 자체 점검장비 지원 산업부 ‘21.3~

차세대 전력 반도체 기술개발 및 생산역량 확충 방안

Ⅰ. 추진배경

□ (전력 반도체의 개념) 전기를 활용하기 위해 직류·교류 변환, 전압·주파수 조정 등 전력의 변환·변압·안정·분배·제어를 수행하는 반도체

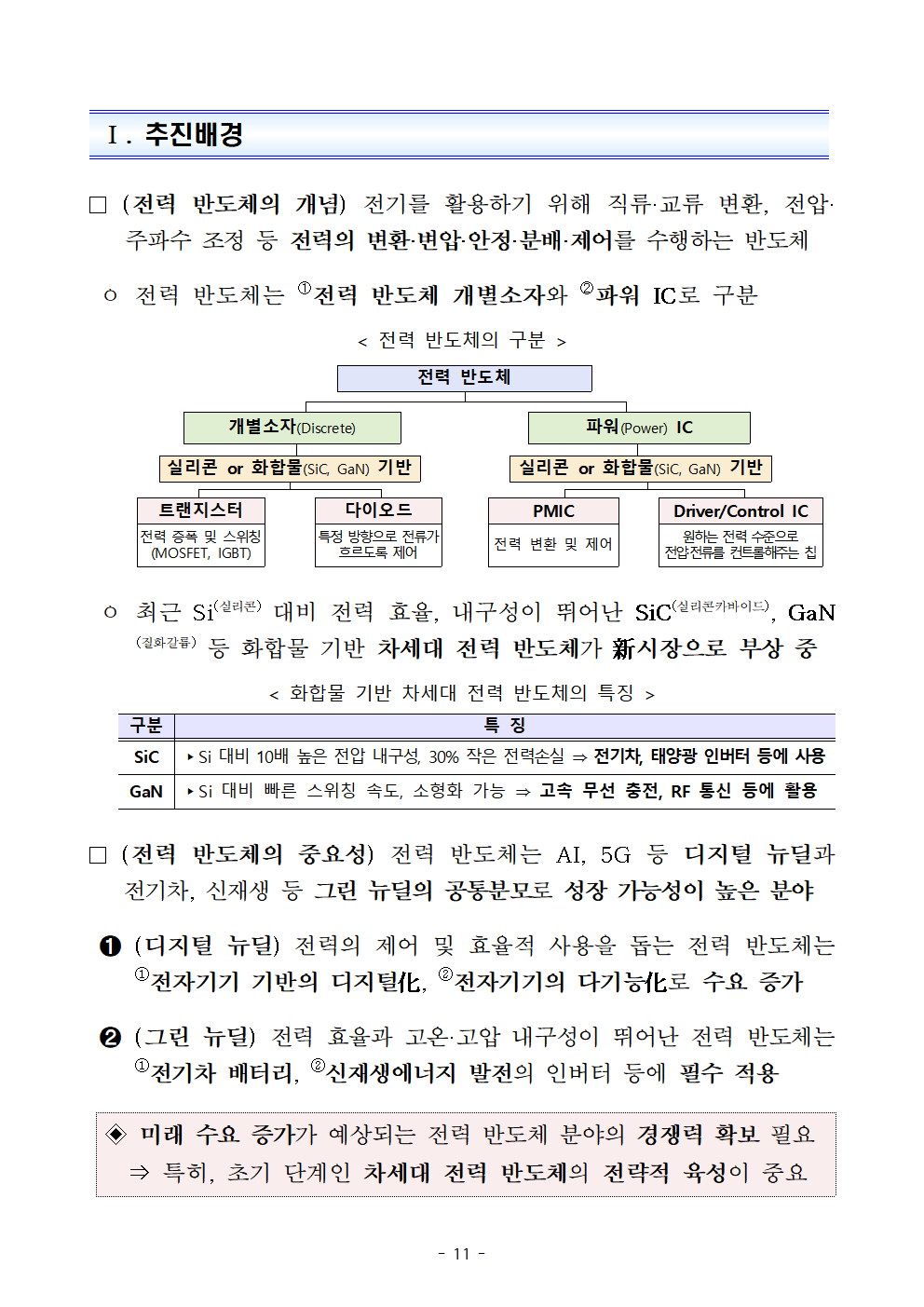

ㅇ 전력 반도체는 ➀전력 반도체 개별소자와 ➁파워 IC로 구분

< 전력 반도체의 구분 >

전력 반도체

개별소자(Discrete) 파워(Power) IC

실리콘 or 화합물(SiC, GaN) 기반 실리콘 or 화합물(SiC, GaN) 기반

트랜지스터 다이오드 PMIC Driver/Control IC

전력 증폭 및 스위칭 특정 방향으로 전류가 흐르도록 제어 전력 변환 및 제어 원하는 전력 수준으로 전압·전류를 컨트롤해주는 칩

(MOSFET, IGBT)

ㅇ 최근 Si(실리콘) 대비 전력 효율, 내구성이 뛰어난 SiC(실리콘카바이드), GaN(질화갈륨) 등 화합물 기반 차세대 전력 반도체가 新시장으로 부상 중

< 화합물 기반 차세대 전력 반도체의 특징 >

구분 특 징

SiC ▸Si 대비 10배 높은 전압 내구성, 30% 작은 전력손실 ⇒ 전기차, 태양광 인버터 등에 사용

GaN ▸Si 대비 빠른 스위칭 속도, 소형화 가능 ⇒ 고속 무선 충전, RF 통신 등에 활용

□ (전력 반도체의 중요성) 전력 반도체는 AI, 5G 등 디지털 뉴딜과 전기차, 신재생 등 그린 뉴딜의 공통분모로 성장 가능성이 높은 분야

➊ (디지털 뉴딜) 전력의 제어 및 효율적 사용을 돕는 전력 반도체는 ①전자기기 기반의 디지털化, ②전자기기의 다기능化로 수요 증가

➋ (그린 뉴딜) 전력 효율과 고온·고압 내구성이 뛰어난 전력 반도체는 ①전기차 배터리, ②신재생에너지 발전의 인버터 등에 필수 적용

◈ 미래 수요 증가가 예상되는 전력 반도체 분야의 경쟁력 확보 필요

⇒ 특히, 초기 단계인 차세대 전력 반도체의 전략적 육성이 중요

Ⅱ. 국내·외 동향

1 글로벌 동향

□ (시장 동향) 글로벌 전력 반도체(소자, 파워IC, 모듈*) 시장 규모는 ‘19년 약 450억불에서 ’23년 약 530억불 규모로 성장할 것으로 전망

* 모듈 : 개별소자와 파워 IC를 탑재하여 시스템에 장착 가능하도록 규격화

< 전력 반도체 시장 규모 및 주요기업(OMDIA, ’20.2) >

(단위 : 억불) 업 체 명 국가 점유율(%)

1 Infineon Technologies 독일 13.41

2 Texas Instruments 미국 8.44

3 ON Semiconductor 미국 6.76

4 STMicroelectronics 스위스 5.64

5 Analog Devices 미국 3.88

·

·

·

29 삼성전자 한국 0.79

ㅇ 차세대 전력 반도체에 사용되는 SiC 웨이퍼 시장은 ’19~’27년간 연평균 16% 증가하여, 3배 이상 성장할 것으로 예상

* ‘19년 218천장 → ’27년 693천장 (출처, OMDIA)

□ (주요국 동향) 미국, 중국, 일본 등 주요국은 화합물 기반 전력 반도체 육성을 위해 다양한 정책적 지원 추진 중

➊ (미국) 美 에너지부를 통해 와이드밴드갭*(WBG) 반도체를 개발하는 ‘파워 아메리카(Power America)’ 사업 출범(’14) 및 추진 중

* 실리콘(Si) 대비 낮은 저항과 높은 고온 안전성 → SiC, GaN 등 화합물 기반 반도체

➋ (중국) ’21년 양회에서 3세대 반도체(화합물 반도체)를 ‘7대 첨단 과학기술’에 포함시켜 자립화한다는 계획 발표

➌ (일본) 전략적 이노베이션 창조 프로그램(’14)의 일환으로 차세대 파워일렉트로닉스 사업* 개시

* WBG 기반 웨이퍼 소재, 전력반도체 소자·모듈 및 응용기술 개발 추진

◈ 글로벌 주요국은 차세대 전력 반도체의 성장 가능성을 인지하고, 선제적인 지원 정책 추진 중

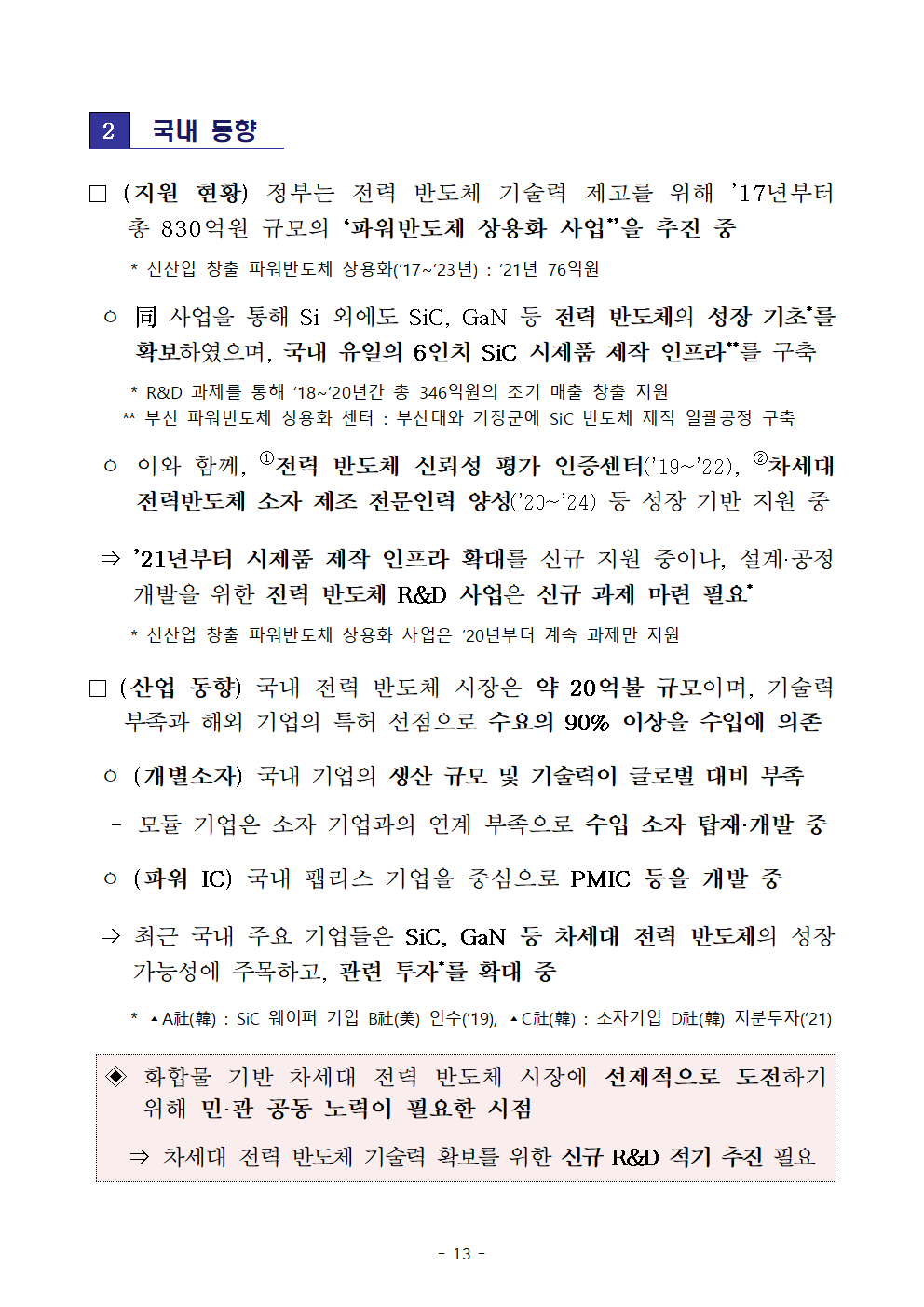

2 국내 동향

□ (지원 현황) 정부는 전력 반도체 기술력 제고를 위해 ’17년부터 총 830억원 규모의 ‘파워반도체 상용화 사업*’을 추진 중

* 신산업 창출 파워반도체 상용화(’17~’23년) : ’21년 76억원

ㅇ 同 사업을 통해 Si 외에도 SiC, GaN 등 전력 반도체의 성장 기초*를 확보하였으며, 국내 유일의 6인치 SiC 시제품 제작 인프라**를 구축

* R&D 과제를 통해 ’18~’20년간 총 346억원의 조기 매출 창출 지원

** 부산 파워반도체 상용화 센터 : 부산대와 기장군에 SiC 반도체 제작 일괄공정 구축

ㅇ 이와 함께, ①전력 반도체 신뢰성 평가 인증센터(’19~’22), ②차세대 전력반도체 소자 제조 전문인력 양성(’20~’24) 등 성장 기반 지원 중

⇒ ’21년부터 시제품 제작 인프라 확대를 신규 지원 중이나, 설계·공정 개발을 위한 전력 반도체 R&D 사업은 신규 과제 마련 필요*

* 신산업 창출 파워반도체 상용화 사업은 ’20년부터 계속 과제만 지원

□ (산업 동향) 국내 전력 반도체 시장은 약 20억불 규모이며, 기술력 부족과 해외 기업의 특허 선점으로 수요의 90% 이상을 수입에 의존

ㅇ (개별소자) 국내 기업의 생산 규모 및 기술력이 글로벌 대비 부족

- 모듈 기업은 소자 기업과의 연계 부족으로 수입 소자 탑재·개발 중

ㅇ (파워 IC) 국내 팹리스 기업을 중심으로 PMIC 등을 개발 중

⇒ 최근 국내 주요 기업들은 SiC, GaN 등 차세대 전력 반도체의 성장 가능성에 주목하고, 관련 투자*를 확대 중

* ▴A社(韓) : SiC 웨이퍼 기업 B社(美) 인수(’19), ▴C社(韓) : 소자기업 D社(韓) 지분투자(’21)

◈ 화합물 기반 차세대 전력 반도체 시장에 선제적으로 도전하기 위해 민·관 공동 노력이 필요한 시점

⇒ 차세대 전력 반도체 기술력 확보를 위한 신규 R&D 적기 추진 필요

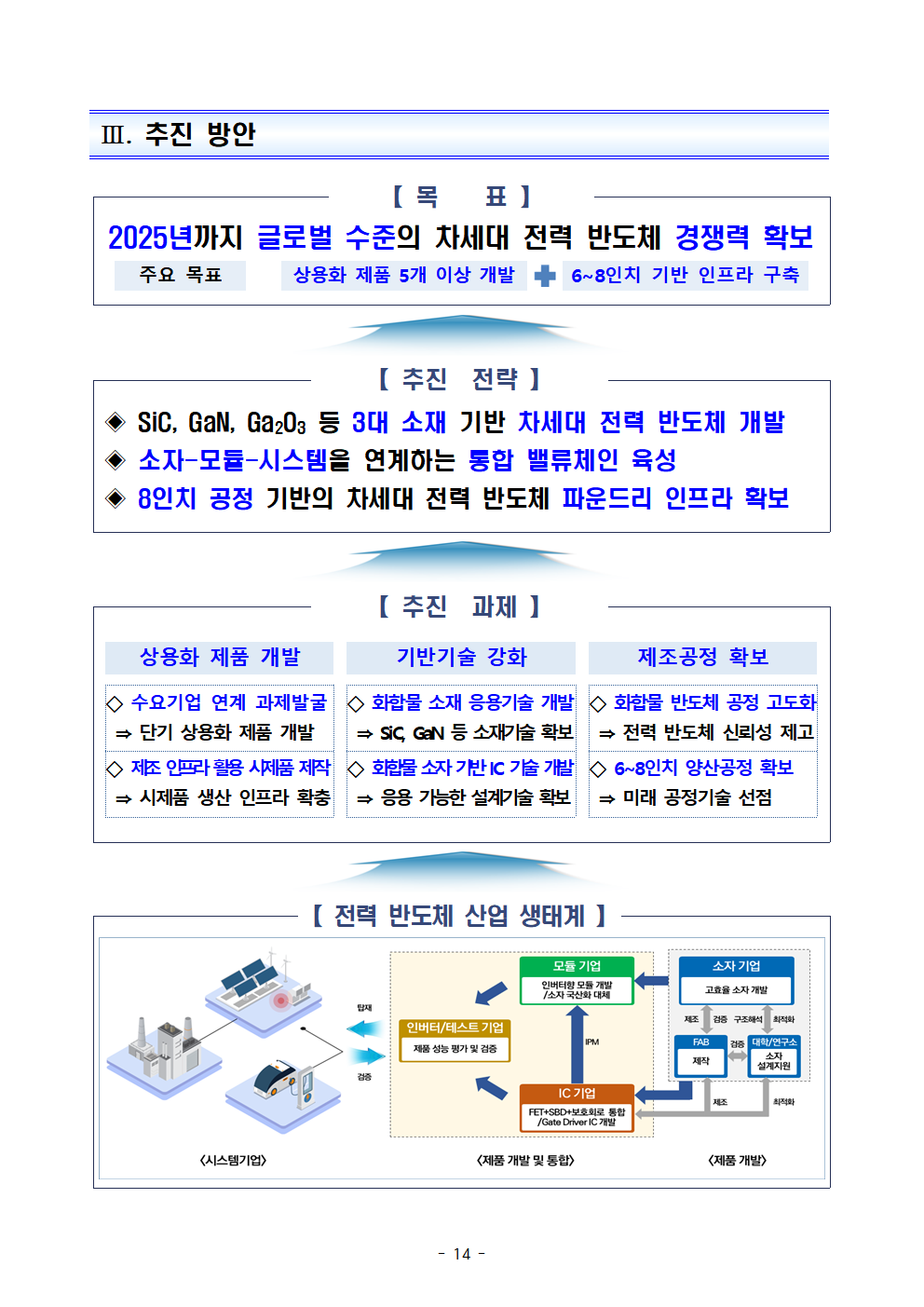

Ⅲ. 추진 방안

【 목 표 】

2025년까지 글로벌 수준의 차세대 전력 반도체 경쟁력 확보

주요 목표 상용화 제품 5개 이상 개발 6~8인치 기반 인프라 구축

【 추진 전략 】

◈ SiC, GaN, Ga2O3 등 3대 소재 기반 차세대 전력 반도체 개발

◈ 소자-모듈-시스템을 연계하는 통합 밸류체인 육성

◈ 8인치 공정 기반의 차세대 전력 반도체 파운드리 인프라 확보

【 추진 과제 】

상용화 제품 개발 기반기술 강화 제조공정 확보

◇ 수요기업 연계 과제발굴 ◇ 화합물 소재 응용기술 개발 ◇ 화합물 반도체 공정 고도화

⇒ 단기 상용화 제품 개발 ⇒ SiC, GaN 등 소재기술 확보 ⇒ 전력 반도체 신뢰성 제고

◇ 제조 인프라 활용 시제품 제작 ◇ 화합물 소자 기반 IC 기술 개발 ◇ 6~8인치 양산공정 확보

⇒ 시제품 생산 인프라 확충 ⇒ 응용 가능한 설계기술 확보 ⇒ 미래 공정기술 선점

【 전력 반도체 산업 생태계 】

1 상용화 제품 개발

? 조기 성과 도출을 위한 수요연계 과제 발굴

□ (수요연계) 인버터, 충전기 등 단기 상용화 가능한 분야를 중심으로 국내 수요기업과 연계*한 상용화 과제 발굴·기획

* 수요-공급기업 연대·협력 협의회 개최, 설문조사 추진(’21.4~5월)

ㅇ 소자-모듈-시스템*을 연계하여 개발된 제품의 조속한 상용화 촉진

* (소자) SiC, GaN 등 화합물 소자 → (모듈) 고신뢰성·고방열 모듈 → (시스템) 전기차 인버터

□ (성과확산) ①수요-공급 연계 온라인 플랫폼*, ②융합얼라이언스 등을 활용하여 개발된 제품의 상용화 확산 촉진

* 한국반도체산업협회 홈페이지에 수요-공급 연계 온라인 플랫폼 구축(3.31일 출범)

? 화합물 반도체 제조 인프라 활용 시제품 제작 지원

□ (시제품 제작) 부산 파워반도체 상용화 센터에서 시제품 제작 지원

ㅇ 시제품 지원 물량 확대*를 위해 인프라 증설 추진 중

* 파워반도체 생산 플랫폼 구축(’21~’22) : ’21년 60억원(月 CAPA 300장 → 600장)

< 부산 파워반도체 상용화센터 >

부산대 內 상용화센터 부산 기장군 內 상용화센터

□ (생산 인프라) 국내에 화합물 반도체 파운드리 인프라를 구축하기 위해 민간 기업과 투자 방안 협의

ㅇ 협의 과정에서 수렴한 건의사항은 관계부처와 논의하여 적극 지원

2 기반기술 강화

? 국내 밸류체인 확보를 위한 화합물 소재 응용기술 개발

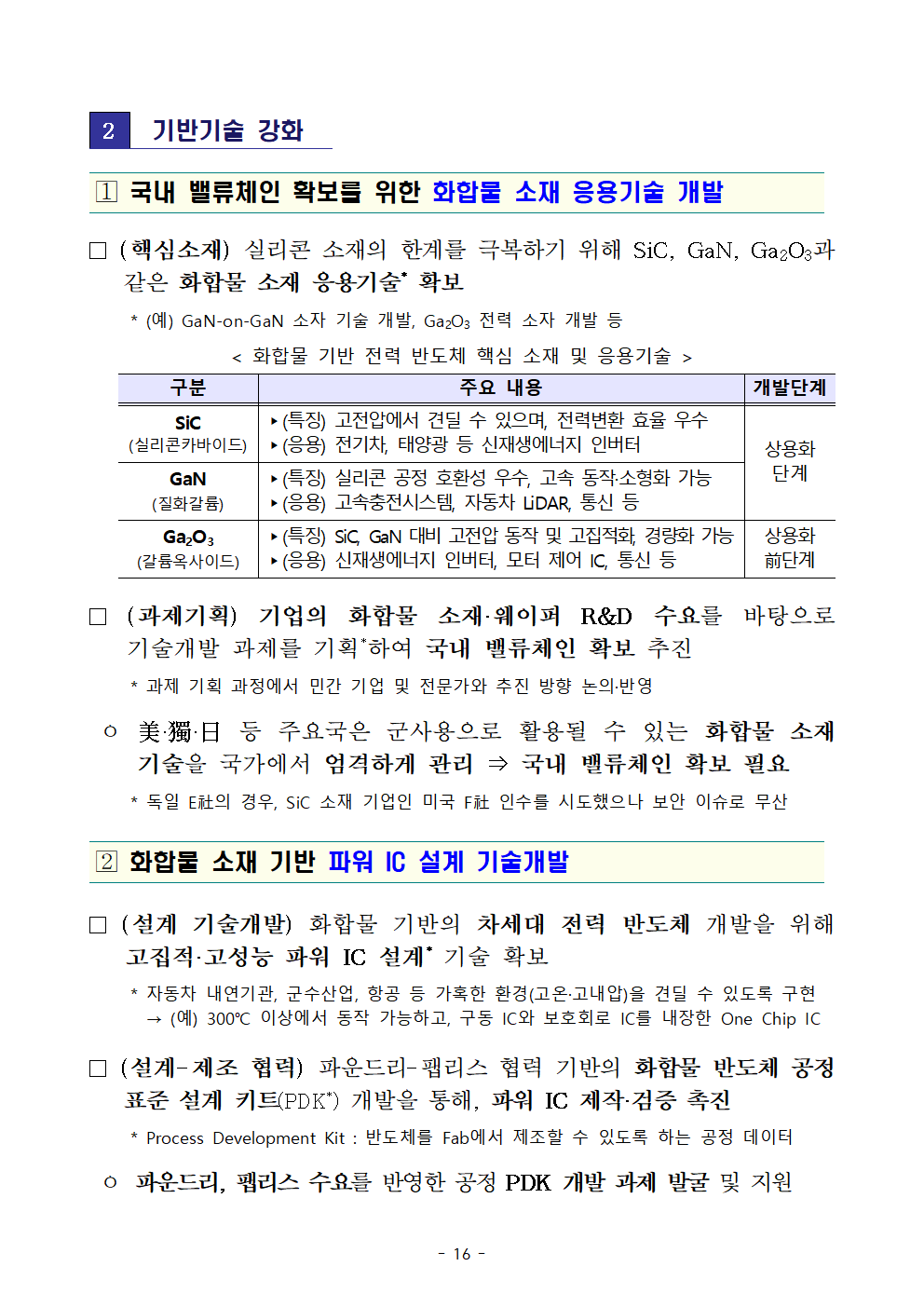

□ (핵심소재) 실리콘 소재의 한계를 극복하기 위해 SiC, GaN, Ga2O3과 같은 화합물 소재 응용기술* 확보

* (예) GaN-on-GaN 소자 기술 개발, Ga2O3 전력 소자 개발 등

< 화합물 기반 전력 반도체 핵심 소재 및 응용기술 >

구분 주요 내용 개발단계

SiC ▸(특징) 고전압에서 견딜 수 있으며, 전력변환 효율 우수 상용화

(실리콘카바이드) ▸(응용) 전기차, 태양광 등 신재생에너지 인버터 단계

GaN ▸(특징) 실리콘 공정 호환성 우수, 고속 동작·소형화 가능

(질화갈륨) ▸(응용) 고속충전시스템, 자동차 LiDAR, 통신 등

Ga2O3 ▸(특징) SiC, GaN 대비 고전압 동작 및 고집적화, 경량화 가능 상용화

(갈륨옥사이드) ▸(응용) 신재생에너지 인버터, 모터 제어 IC, 통신 등 前단계

□ (과제기획) 기업의 화합물 소재·웨이퍼 R&D 수요를 바탕으로 기술개발 과제를 기획*하여 국내 밸류체인 확보 추진

* 과제 기획 과정에서 민간 기업 및 전문가와 추진 방향 논의·반영

ㅇ 美·獨·日 등 주요국은 군사용으로 활용될 수 있는 화합물 소재 기술을 국가에서 엄격하게 관리 ⇒ 국내 밸류체인 확보 필요

* 독일 E社의 경우, SiC 소재 기업인 미국 F社 인수를 시도했으나 보안 이슈로 무산

? 화합물 소재 기반 파워 IC 설계 기술개발

□ (설계 기술개발) 화합물 기반의 차세대 전력 반도체 개발을 위해 고집적·고성능 파워 IC 설계* 기술 확보

* 자동차 내연기관, 군수산업, 항공 등 가혹한 환경(고온·고내압)을 견딜 수 있도록 구현

→ (예) 300℃ 이상에서 동작 가능하고, 구동 IC와 보호회로 IC를 내장한 One Chip IC

□ (설계-제조 협력) 파운드리-팹리스 협력 기반의 화합물 반도체 공정 표준 설계 키트(PDK*) 개발을 통해, 파워 IC 제작·검증 촉진

* Process Development Kit : 반도체를 Fab에서 제조할 수 있도록 하는 공정 데이터

ㅇ 파운드리, 팹리스 수요를 반영한 공정 PDK 개발 과제 발굴 및 지원

3 제조공정 확보

? 화합물 반도체 공정 고도화 및 신뢰성 평가 지원

□ (공정 최적화) 시제품 제작 수준인 국내 화합물 반도체 제작 공정을 양산 수준으로 최적화*하도록 지원하여 파운드리 서비스 활성화

* 공정 신뢰성 및 수율 확보, 고효율 SiC, GaN 등 화합물 제조공정 최적화 필요

ㅇ 파워반도체 상용화 센터(시제품) 및 민간기업(양산) 공정 최적화 추진

□ (신뢰성 확보) 국내 화합물 반도체 공정이 전기차에 탑재 가능한 수준의 高신뢰성을 확보할 수 있도록 지속적인 공정 고도화 추진

ㅇ 파워반도체 상용화 센터에서 6인치 SiC 반도체 신뢰성* 평가 지원

* 파워반도체 상용화 센터 內 22종 신뢰성 평가 장비 구축 진행중(22년 完)

? 미래를 대비하는 화합물 반도체 제조 기반 확보

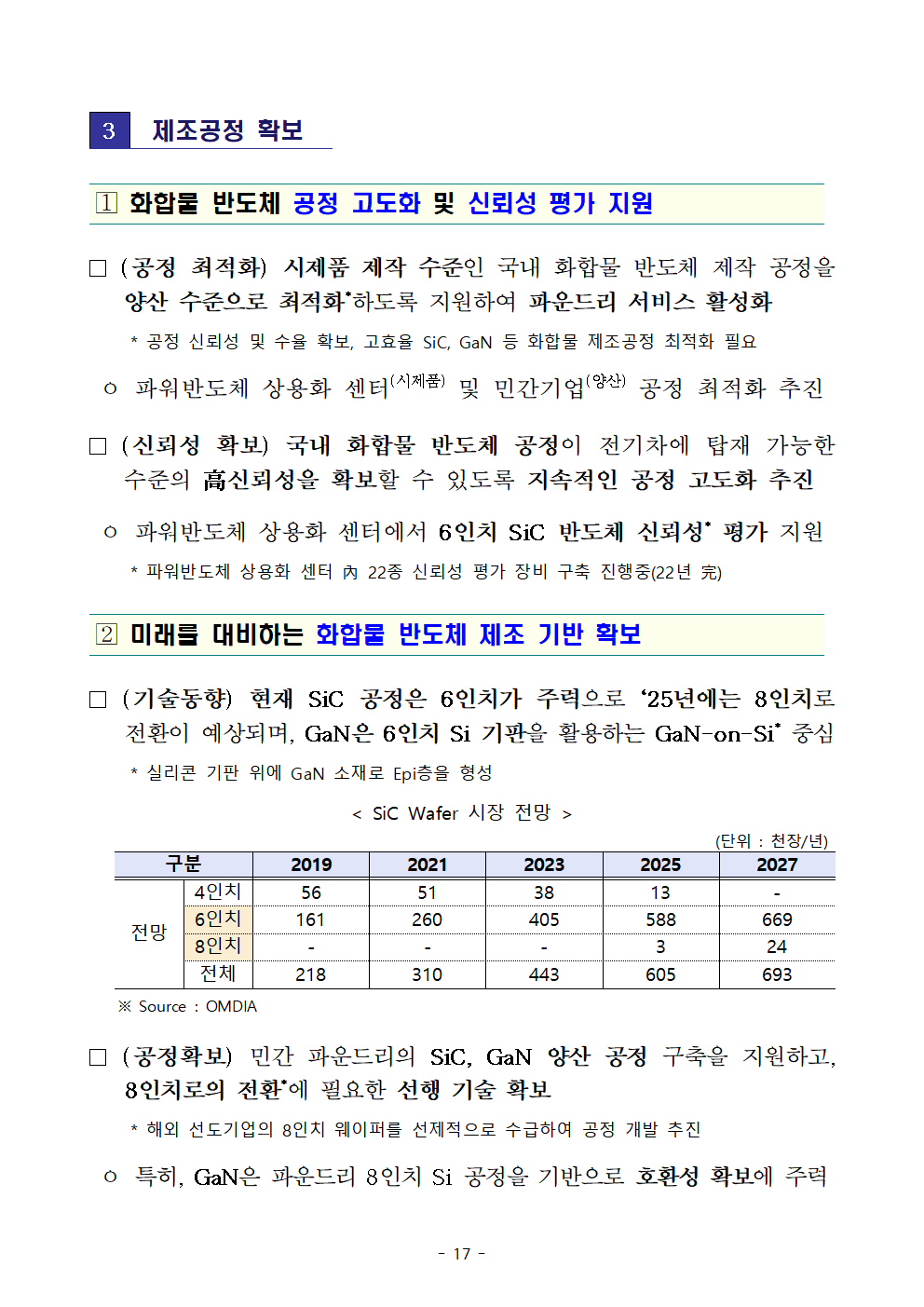

□ (기술동향) 현재 SiC 공정은 6인치가 주력으로 ‘25년에는 8인치로 전환이 예상되며, GaN은 6인치 Si 기판을 활용하는 GaN-on-Si* 중심

* 실리콘 기판 위에 GaN 소재로 Epi층을 형성

< SiC Wafer 시장 전망 >

(단위 : 천장/년)

구분 2019 2021 2023 2025 2027

전망 4인치 56 51 38 13 -

6인치 161 260 405 588 669

8인치 - - - 3 24

전체 218 310 443 605 693

※ Source : OMDIA

□ (공정확보) 민간 파운드리의 SiC, GaN 양산 공정 구축을 지원하고, 8인치로의 전환*에 필요한 선행 기술 확보

* 해외 선도기업의 8인치 웨이퍼를 선제적으로 수급하여 공정 개발 추진

ㅇ 특히, GaN은 파운드리 8인치 Si 공정을 기반으로 호환성 확보에 주력

Ⅳ. 향후 계획

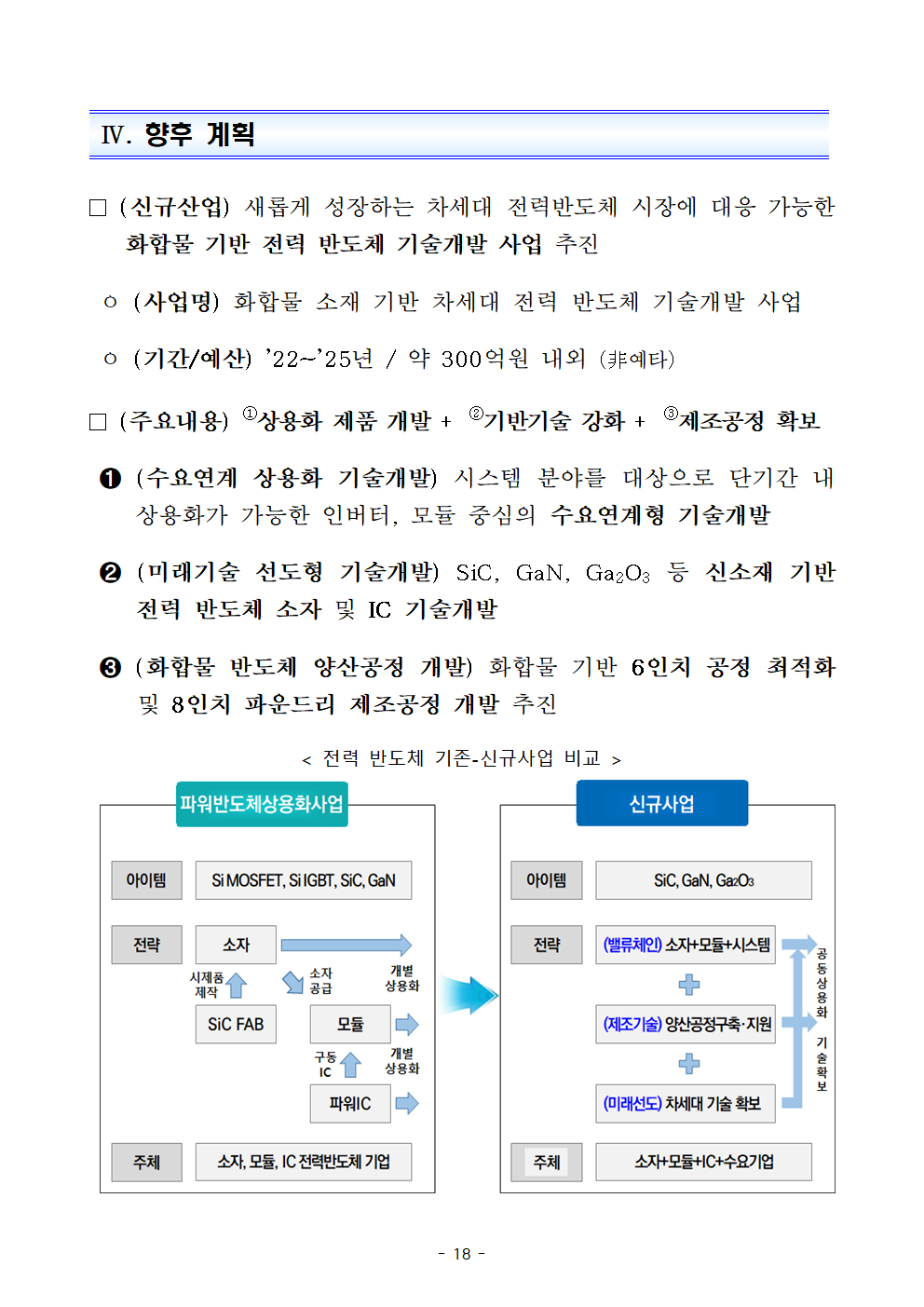

□ (신규산업) 새롭게 성장하는 차세대 전력반도체 시장에 대응 가능한 화합물 기반 전력 반도체 기술개발 사업 추진

ㅇ (사업명) 화합물 소재 기반 차세대 전력 반도체 기술개발 사업

ㅇ (기간/예산) ’22~’25년 / 약 300억원 내외 (非예타)

□ (주요내용) ①상용화 제품 개발 + ②기반기술 강화 + ③제조공정 확보

➊ (수요연계 상용화 기술개발) 시스템 분야를 대상으로 단기간 내 상용화가 가능한 인버터, 모듈 중심의 수요연계형 기술개발

➋ (미래기술 선도형 기술개발) SiC, GaN, Ga2O3 등 신소재 기반 전력 반도체 소자 및 IC 기술개발

➌ (화합물 반도체 양산공정 개발) 화합물 기반 6인치 공정 최적화 및 8인치 파운드리 제조공정 개발 추진

< 전력 반도체 기존-신규사업 비교 >

K-방역 맞춤형 수출지원 방안

Ⅰ. 추진배경

□ 코로나19로 방역물품 글로벌 시장규모가 급격히 성장* 중

* 방역물품 글로벌 수입시장 규모(20.1~3분기) : 2,223억 달러 이상 (전년동기 대비 75.1% 이상 성장) (자료: IHS Markit Global Trade Atlas)

ㅇ 팬데믹 초기 방역물품 부족현상을 경험한 국가들의 비축 의무화 조치* 및 코로나19 장기화로 당분간 지속 성장 전망

* 미 주정부는 의료기관 대상 일정량 이상의 감염병 개인보호구 의무화 시행

□ K-방역에 대한 높은 신뢰와 브랜드화는 우리기업에 기회로 작용

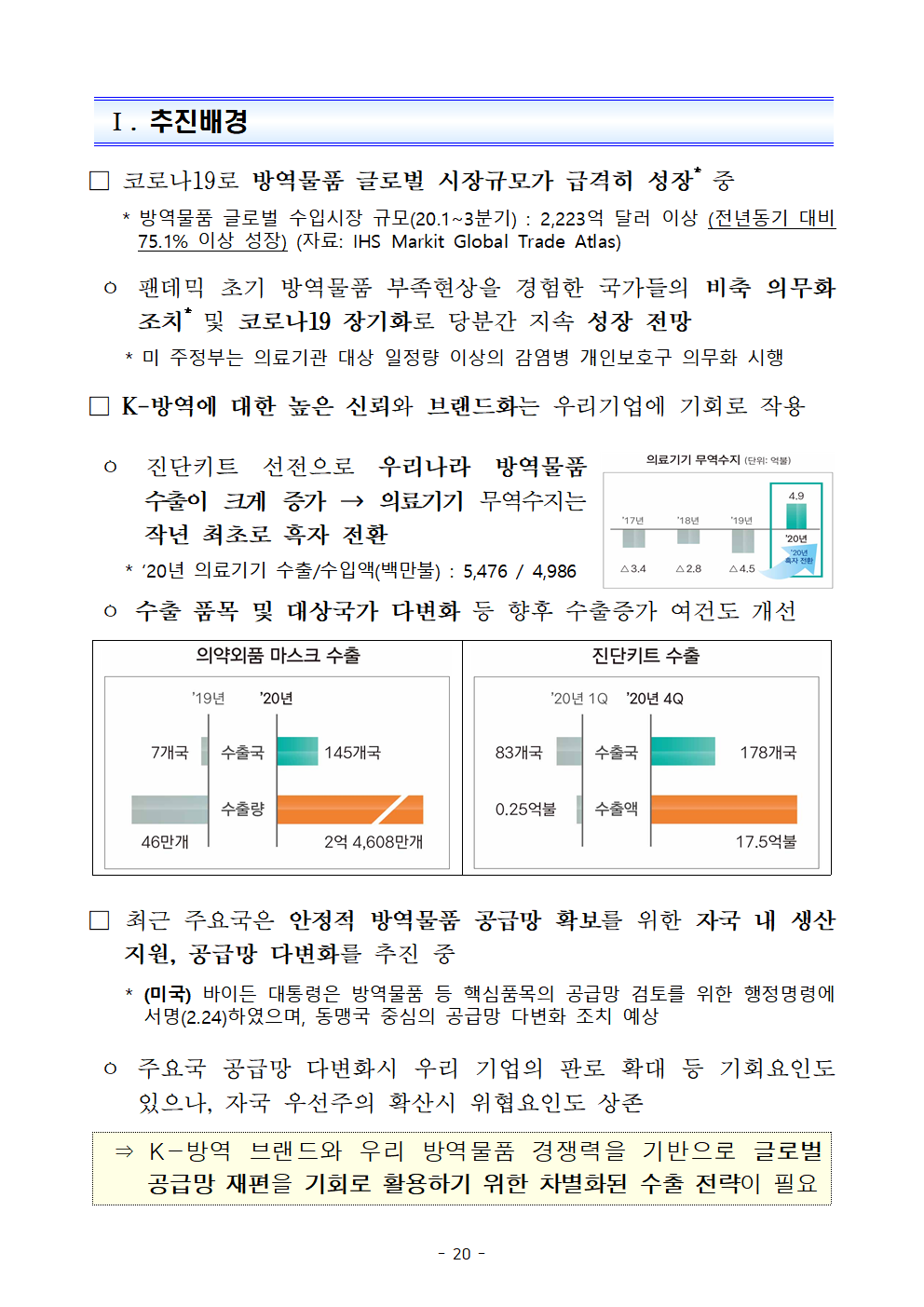

ㅇ 진단키트 선전으로 우리나라 방역물품 수출이 크게 증가 → 의료기기 무역수지는 작년 최초로 흑자 전환

* ‘20년 의료기기 수출/수입액(백만불) : 5,476 / 4,986

ㅇ 수출 품목 및 대상국가 다변화 등 향후 수출증가 여건도 개선

□ 최근 주요국은 안정적 방역물품 공급망 확보를 위한 자국 내 생산 지원, 공급망 다변화를 추진 중

* (미국) 바이든 대통령은 방역물품 등 핵심품목의 공급망 검토를 위한 행정명령에 서명(2.24)하였으며, 동맹국 중심의 공급망 다변화 조치 예상

ㅇ 주요국 공급망 다변화시 우리 기업의 판로 확대 등 기회요인도 있으나, 자국 우선주의 확산시 위협요인도 상존

⇒ K-방역 브랜드와 우리 방역물품 경쟁력을 기반으로 글로벌 공급망 재편을 기회로 활용하기 위한 차별화된 수출 전략이 필요

참고 : 방역물품 개괄 및 특성

ㅇ (개념) 감염병이 발생하거나 유행하는 것을 미리 막기 위한 목적으로 사용되는 물품

ㅇ (분류) 예방・보호, 진단, 격리・치료 등 감염병 대응단계별 구분이 가능하며, 대부분의 품목이 의약외품, 의료기기에 해당되는 바 식약처 허가(또는 신고) 필요

<코로나19 관련 방역물품 분류>

예방・보호 진단 치료

마스크 진단키트 인공호흡기

의료용 호흡기보호구 AI 영상진단(X-ray) 에크모

손소독제 비접촉식체온계 이동식음압병동

방호복 PCR 장비 언택트 모니터링

(감염병 환자 비대면 모니터링)

고글 워크쓰루

LDS시린지(백신주사기) 이동형CT

* : 내부 각 구성품(전기기기 등) 인증 확인, : KC 등 기타인증제품,

기타 나머지 품목은 식약처 인허가 필요 물품

ㅇ (특성) 방역물품은 사람의 생명, 안전과 관련된 제품으로 시장진출시 품질 신뢰성 확보가 중요

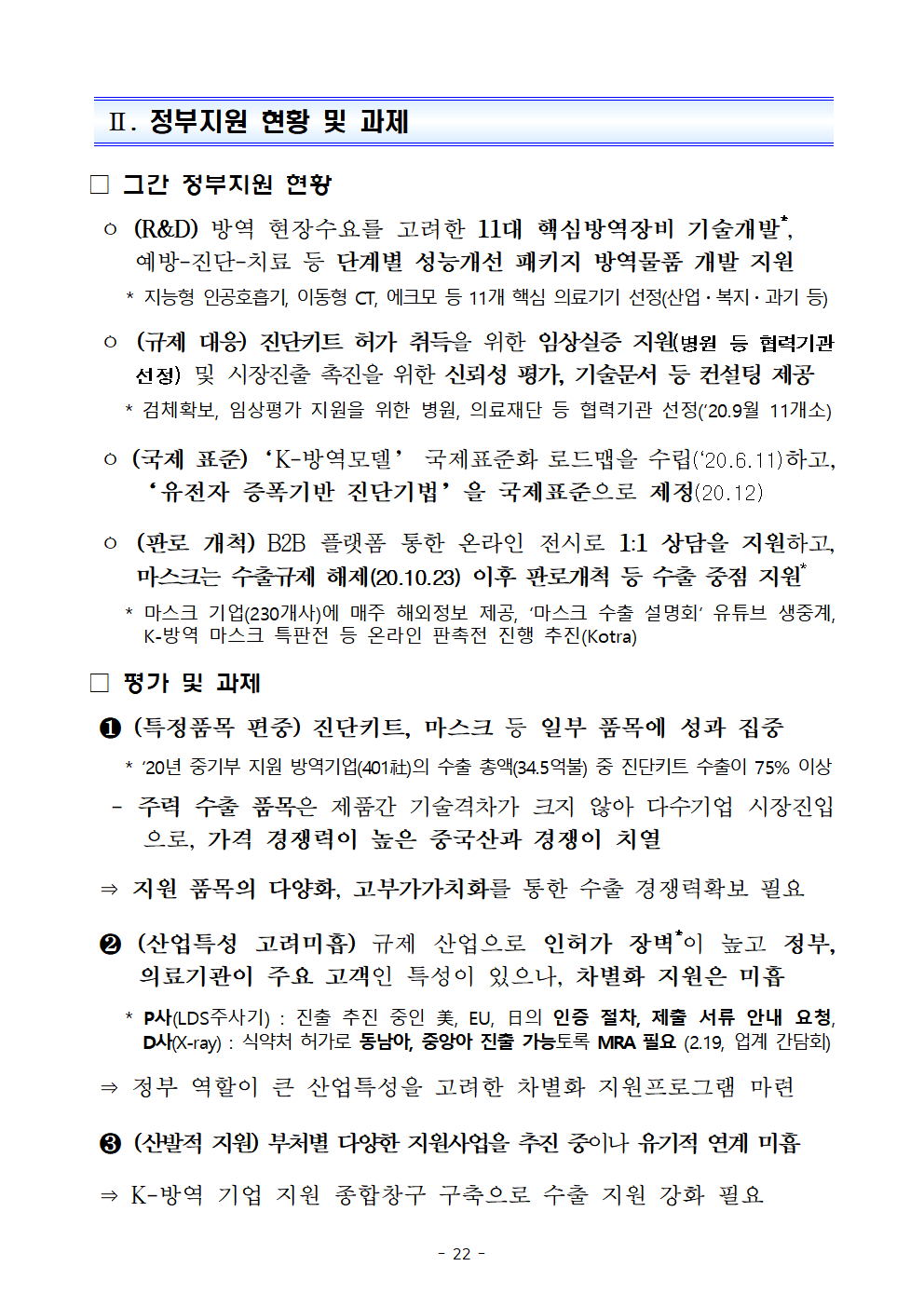

<수출시 필요 절차>

안전성・유효성 ▷ 인허가* ▷ 정부, 의료기관 등 대상 마케팅 ▷ 수출

평가 (기술문서 대응)

* 품목별, 국가별 인허가 제도 및 요구여부 등 상이함

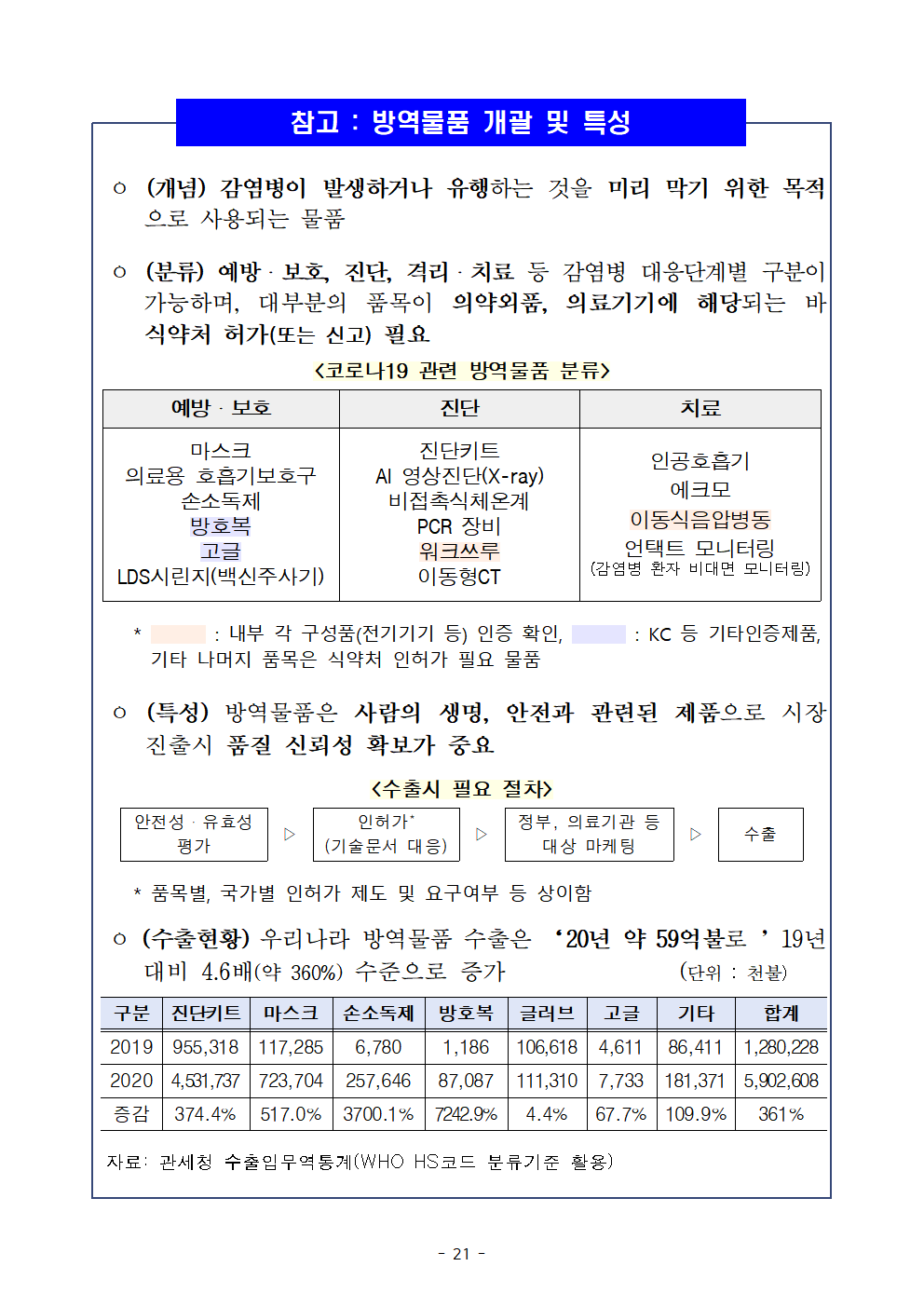

ㅇ (수출현황) 우리나라 방역물품 수출은 ‘20년 약 59억불로 ’19년 대비 4.6배(약 360%) 수준으로 증가 (단위 : 천불)

구분 진단키트 마스크 손소독제 방호복 글러브 고글 기타 합계

2019 955,318 117,285 6,780 1,186 106,618 4,611 86,411 1,280,228

2020 4,531,737 723,704 257,646 87,087 111,310 7,733 181,371 5,902,608

증감 374.40% 517.00% 3700.10% 7242.90% 4.40% 67.70% 109.90% 361%

자료: 관세청 수출입무역통계(WHO HS코드 분류기준 활용)

Ⅱ. 정부지원 현황 및 과제

□ 그간 정부지원 현황

ㅇ (R&D) 방역 현장수요를 고려한 11대 핵심방역장비 기술개발*,

예방-진단-치료 등 단계별 성능개선 패키지 방역물품 개발 지원

* 지능형 인공호흡기, 이동형 CT, 에크모 등 11개 핵심 의료기기 선정(산업・복지・과기 등)

ㅇ (규제 대응) 진단키트 허가 취득을 위한 임상실증 지원(병원 등 협력기관 선정) 및 시장진출 촉진을 위한 신뢰성 평가, 기술문서 등 컨설팅 제공

* 검체확보, 임상평가 지원을 위한 병원, 의료재단 등 협력기관 선정(‘20.9월 11개소)

ㅇ (국제 표준) ‘K-방역모델’ 국제표준화 로드맵을 수립(‘20.6.11)하고, ‘유전자 증폭기반 진단기법’을 국제표준으로 제정(20.12)

ㅇ (판로 개척) B2B 플랫폼 통한 온라인 전시로 1:1 상담을 지원하고, 마스크는 수출규제 해제(20.10.23) 이후 판로개척 등 수출 중점 지원*

* 마스크 기업(230개사)에 매주 해외정보 제공, ‘마스크 수출 설명회’ 유튜브 생중계, K-방역 마스크 특판전 등 온라인 판촉전 진행 추진(Kotra)

□ 평가 및 과제

❶ (특정품목 편중) 진단키트, 마스크 등 일부 품목에 성과 집중

* ‘20년 중기부 지원 방역기업(401社)의 수출 총액(34.5억불) 중 진단키트 수출이 75% 이상

- 주력 수출 품목은 제품간 기술격차가 크지 않아 다수기업 시장진입으로, 가격 경쟁력이 높은 중국산과 경쟁이 치열

⇒ 지원 품목의 다양화, 고부가가치화를 통한 수출 경쟁력확보 필요

❷ (산업특성 고려미흡) 규제 산업으로 인허가 장벽*이 높고 정부, 의료기관이 주요 고객인 특성이 있으나, 차별화 지원은 미흡

* P사(LDS주사기) : 진출 추진 중인 美, EU, 日의 인증 절차, 제출 서류 안내 요청, D사(X-ray) : 식약처 허가로 동남아, 중앙아 진출 가능토록 MRA 필요 (2.19, 업계 간담회)

⇒ 정부 역할이 큰 산업특성을 고려한 차별화 지원프로그램 마련

❸ (산발적 지원) 부처별 다양한 지원사업을 추진 중이나 유기적 연계 미흡

⇒ K-방역 기업 지원 종합창구 구축으로 수출 지원 강화 필요

Ⅲ. K-방역 수출지원 강화방안

◇ 10대 중점 품목 선정 및 맞춤형 지원 → 조기 성과 실현

◇ K-방역 전용 수출지원 확대 → 글로벌 시장점유율 확대

◇ 미래수요발굴, 통합적 지원체계 마련 → 중장기 수출경쟁력 확보

1 10대 품목 집중 지원

ㅇ 국내 제품 경쟁력이 있고 지속적 수요 증가가 예상되는 10대 중점 품목을 선정하고, 품목 유형별 맞춤형 지원 강화

<품목별 유형 구분 및 전략>

주력 수출 품목 수출 주력상품화 품목 상용화 필요 품목

(현재 수출 중) (국내시판 중) (개발 중)

시장확대 및 브랜드화 해외인허가 및 초기판로 확보 신속제품화 및 트랙레코드 확보

마스크 LDS주사기 혁신형 진단키트

진단키트 워크스루 AI 영상진단(X-ray)

손소독제 인공호흡기

비접촉식체온계 이동식 음압병동

❶ 주력 수출 품목 : 현 수출 규모는 크나 기술력 격차가 상대적으로 작아 여타국과 경쟁 심화 예상 → 수요발굴 및 브랜드 마케팅

□ (시장 다변화) 중동・아프리카・CIS・중남미 등 신흥 유망시장을 대상으로 집중 수요발굴* 및 방역물품 ODA** 등을 통한 수출 촉진

* 인프라, 에너지 분야 대형 프로젝트・공공조달과 연계한 한-중동(두바이), 한-요르단(암만), 한-남아공(요하네스버그) 등 비즈니스 플라자 개최 추진

** 개도국 재난시 의료기자재 등 물품을 즉시 공급하는 EDCF 긴급재난대응차관 제도 도입

보건의료 분야 ODA 재원 확대 : (20년) 2,773억원 → (21년) 3,358억원, 21.1%↑

□ (마케팅 강화) 미, EU 등 기존 주력시장은 차별화 마케팅으로 수출 확대

ㅇ 외교채널, 투자홍보대사 등 다양한 수단을 동원한 우리 방역물품에 대한 국제적 인지도 제고* 및 전시회**, 브랜드K 등 지원 강화

* (例) 美, EU 등 정부, 지자체에 N95, FFP2와 KF마스크의 유사성능 적극 홍보,

美, 英, 佛 등 6개국 8명의 투자홍보대사를 활용하여 KF마스크 소감을 SNS 홍보

** K-방역 현지 전시회 확대(21년 3회, Kotra), BIO KOREA 2021 K-방역 특별전시관 운영(‘21.6, 복지부), 상설 온라인 전시관 운영(산업부, 중기부)

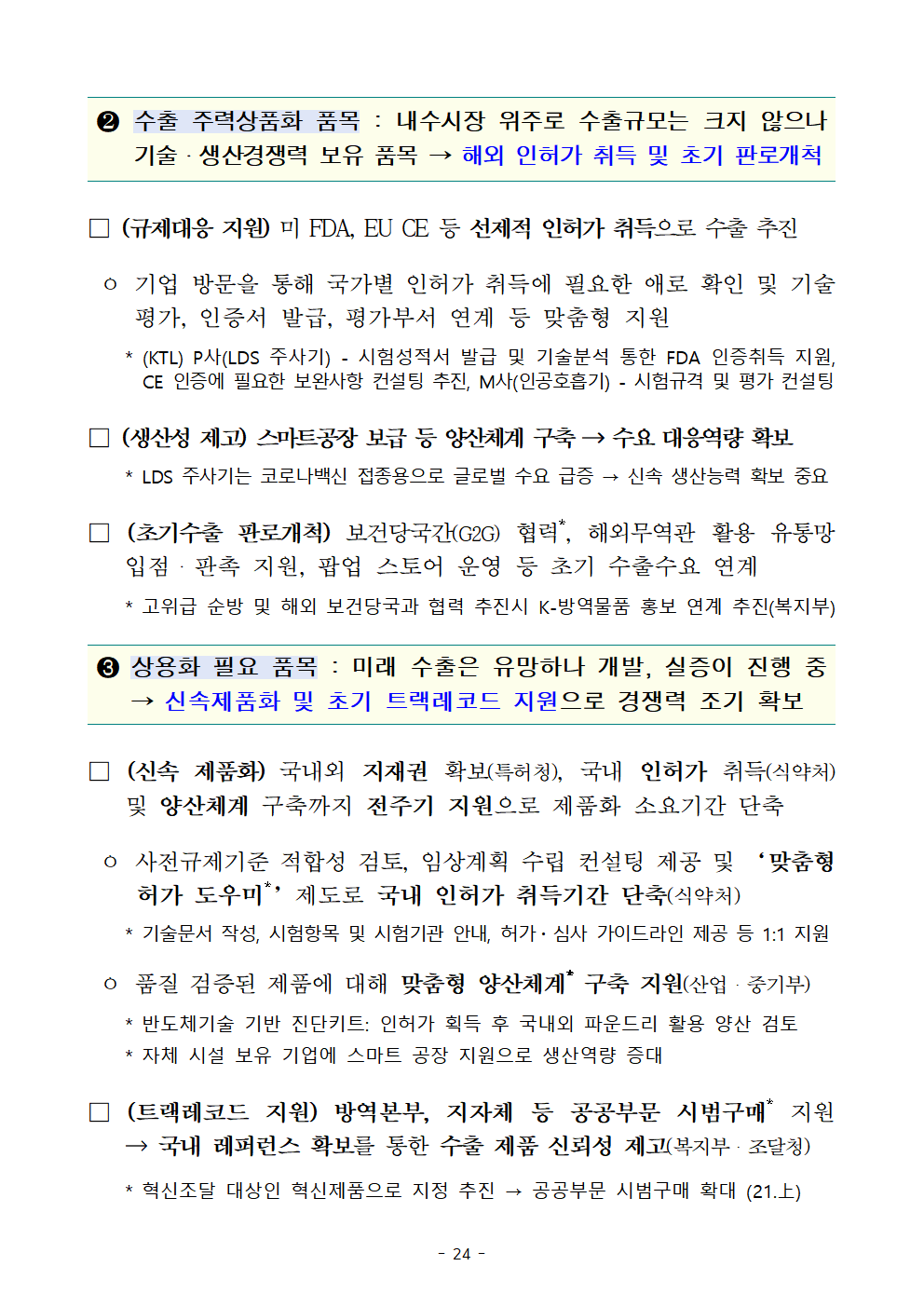

❷ 수출 주력상품화 품목 : 내수시장 위주로 수출규모는 크지 않으나 기술・생산경쟁력 보유 품목 → 해외 인허가 취득 및 초기 판로개척

□ (규제대응 지원) 미 FDA, EU CE 등 선제적 인허가 취득으로 수출 추진

ㅇ 기업 방문을 통해 국가별 인허가 취득에 필요한 애로 확인 및 기술 평가, 인증서 발급, 평가부서 연계 등 맞춤형 지원

* (KTL) P사(LDS 주사기) - 시험성적서 발급 및 기술분석 통한 FDA 인증취득 지원, CE 인증에 필요한 보완사항 컨설팅 추진, M사(인공호흡기) - 시험규격 및 평가 컨설팅

□ (생산성 제고) 스마트공장 보급 등 양산체계 구축 → 수요 대응역량 확보

* LDS 주사기는 코로나백신 접종용으로 글로벌 수요 급증 → 신속 생산능력 확보 중요

□ (초기수출 판로개척) 보건당국간(G2G) 협력*, 해외무역관 활용 유통망 입점・판촉 지원, 팝업 스토어 운영 등 초기 수출수요 연계

* 고위급 순방 및 해외 보건당국과 협력 추진시 K-방역물품 홍보 연계 추진(복지부)

➌ 상용화 필요 품목 : 미래 수출은 유망하나 개발, 실증이 진행 중 → 신속제품화 및 초기 트랙레코드 지원으로 경쟁력 조기 확보

□ (신속 제품화) 국내외 지재권 확보(특허청), 국내 인허가 취득(식약처) 및 양산체계 구축까지 전주기 지원으로 제품화 소요기간 단축

ㅇ 사전규제기준 적합성 검토, 임상계획 수립 컨설팅 제공 및 ‘맞춤형 허가 도우미*’제도로 국내 인허가 취득기간 단축(식약처)

* 기술문서 작성, 시험항목 및 시험기관 안내, 허가・심사 가이드라인 제공 등 1:1 지원

ㅇ 품질 검증된 제품에 대해 맞춤형 양산체계* 구축 지원(산업・중기부)

* 반도체기술 기반 진단키트: 인허가 획득 후 국내외 파운드리 활용 양산 검토

* 자체 시설 보유 기업에 스마트 공장 지원으로 생산역량 증대

□ (트랙레코드 지원) 방역본부, 지자체 등 공공부문 시범구매* 지원 → 국내 레퍼런스 확보를 통한 수출 제품 신뢰성 제고(복지부・조달청)

* 혁신조달 대상인 혁신제품으로 지정 추진 → 공공부문 시범구매 확대 (21.上)

참고 K-방역 10대 품목별 특성 및 지원방향

◇ 주력 수출 품목

마스크 ⦁(개요) 비말 또는 에어로졸 흡입 방지(‘20년 145개국 수출)

⦁(방향) 제품간 규격/품질 차별성이 미미하여 경쟁 심화 → K-방역 이미지로 구축된 우리 제품 인지도를 활용하여 마케팅 강화

진단키트 ⦁(개요) 샘플 채취하여 분석(PCR, 면역) 통해 감염여부 진단

* ‘20년 수출국/수출금액 : 178개국, 30.6억불

⦁(방향) 한국산 제품에 대한 높은 품질 신뢰도 확보 및 수출 급증 → 브랜드를 활용한 마케팅으로 시장 개척 및 수출 확대

비접촉식체온계 ⦁(개요) 이마, 귀속 등 피부의 적외선 발광을 측정하여 체온 측정

* ‘20년 수출 1.2억불(WHO 분류기준)

⦁(방향) 수출 증가추세, 글로벌 제품과 기술력은 유사 → 마스크, 진단키트에 비해 인지도는 낮은 바 ODA, 전시회 등 전략마케팅 추진

손소독제 ⦁(개요) 감염 방지를 위해 손과 피부의 살균 소독을 목적으로 사용

* ‘20년 수출 2.6억불(WHO 분류기준)

⦁(방향) 기술격차 미미한 범용 제품이나 K-방역, K-뷰티 이미지와 결합하여 수출이 크게 증가한 품목 → 브랜드 마케팅 지원

◇ 수출상품화 필요 품목

LDS 주사기 ⦁(개요) 백신 등 약물의 손실을 최소화하도록 만든 주사기

⦁(방향) 코로나19 백신접종용 주사기로 글로벌 수요 급증 예상 → 스마트공장 보급을 통한 대량생산 체제 구축 지원 및 해외 인허가 사전 컨설팅을 통한 신속 수출 추진

워크스루 ⦁(개요) 건물 안에 들어가지 않고 도보로 통과하면서 검체를

채취할 수 있도록 하는 격리식 검체채취 장비

⦁(방향) 기술 수준은 높지 않으나 독창성을 통한 IP 확보가 중요한 품목으로 수요 증가 중 → G2G 협력 활용 초기 시장창출

인공 ⦁(개요) 호흡에 필요한 공기나 기체를 폐에 들어오고 나가도록 하여 인공적인 호흡조절(기계 환기)를 할 수 있도록 만들어진 기계

호흡기

⦁(방향) 해외 유명 브랜드와 기술격차는 크지 않으나 인지도 부족 → G2G 협력 활용한 시장 다변화, 해외무역관 활용 판로개척

이동식 ⦁(개요) 바이러스의 외부 유출을 차단하는 특수 격리 시설을 이동 가능하도록 간편하게 제작

음압병동

⦁(방향) 제품 설계, 디자인 보호가 중요하며, 사용자 평가를 통한 신뢰성 확보가 중요한 품목 → 공공부문 시범구매 확대로 테스트베드 구축 및 수출 대비 레퍼런스 확보

◇ 상용화 필요 품목

혁신형 ⦁(개요) 반도체 기술 등 NT-IT기술을 결합하여 진단절차 간소화, 진단의 민감도, 특이도 등을 극대화한 진단기기

진단키트

⦁(방향) 진단 소요시간, 편이성 등 개선효과 증명시 수요 급증 예상 → 지재권, 인허가 취득 등 신속 제품화 및 트랙레코드 지원 추진

AI 영상진단 ⦁(개요) 영상에서 비정상 소견을 찾아 표시, 의료진 진단 보조를 통한 정확도 향상 및 판독시간 단축

(X-ray)

⦁(방향) 기술적 정확도, 신뢰도 확보가 중요한 품목으로 식약처 인증 확보 후 제품임상 준비 중 → 신속 임상 지원 및 사용자평가(병원) 통한 신뢰성 검증으로 수출기반 마련필요

2 K-방역 차별화 지원 강화

❶ K-방역 맞춤형 지원프로그램 확대

□ (수출바우처) K-방역 전용 수출바우처 트랙(신산업·K-바이오 혁신, ‘21년 29.5억원) 마련 및 실적 요건 완화*

* 디자인 개발, 홍보, 바이어 발굴, 전시회 등 해외마케팅 패키지式 지원하고, 수출실적에 따른 차등지원(3천만원~1억원)에서 수출실적과 무관하게 1억원 지원으로 개선

□ (수출금융) ①신시장진출자금(’21년 5,000억원) 내 K-방역 전용예산 100억원 운용 및 신속평가* 도입(중진공), ②이동식 음압병동, LDS주사기 등 K-방역기업에 대출, 무역보험 등 우대**

* K-방역기업 대상으로 기술사업성 평가 항목을 간소화하여 평가 소요기간 단축

** (수은) 뉴딜기업 지원제도에 따라 우대금리(최대 1.0%p), 대출한도(최대 10%) 등 혜택 부여

(무보) 무역보험 한도 우대 (최대 2배), 중소・중견기업 대상 보험료 할인(최대 20%)

□ (거점무역관・공관) ‘21년 방역수출 유망지역 16개 해외 무역관*을 선정하여 공관과 기업상담회, 세미나, 전시회 등 공동개최 추진

* 뉴욕, 브뤼셀, 암스테르담, 요하네스버그, 모스크바, 코펜하겐, 리마, 광저우 등

□ (전용사업) 개별 기업의 수출 역량, 품목 특성 등을 고려한 맞춤형 지원이 가능토록 K-방역 전용 수출지원 사업(‘22년~) 추진 검토

❷ K-방역 해외인증 지원 강화

□ 국내 주요 시험인증기관(산업기술시험원, 화학융합시험원) 내 K-방역 전용 창구를 개설하여 기업별 상황에 맞는 필요 인증 확인 등 신속 대응

ㅇ 맞춤형 기술지도, 기술문서 대응, 시험비용 보조 등 인허가 전주기 지원

□ 방역물품(의약외품 제외)에 대한 국가별 인허가 정보 제공 및 국가별 인허가 수준비교를 통해 기업의 단계적 수출전략 수립 지원

* 품목・국가별 인허가 정보 제공 및 전략 가이드라인 배포(식약처, ‘21.上)

3 중장기 수출경쟁력 확보 지원

❶ 대규모 수요 발굴 : K-방역패키지, 이동형 병원 등

□ (K-방역패키지) 타겟 국가별, 방역 단계 및 수요처(선별진료소, 이동형 진료소, 치료기관, 출입국 검역소 등) 특성에 맞는 방역패키지 상품 도출

* (例) (코로나19 체외진단 검사장비, 시약, 소프트웨어) + (진단검사 및 교육서비스)

ㅇ 방역기업 주도로 패키지 상품을 발굴(~21, 디지털병원수출협동조합)하고 규제 대응, 판로개척 등 공동 추진*

* 해외 유망 바이오/의료기기 전시회 참가지원, 코로나 상황개선 시 로드쇼 추진(Kotra)

□ (이동형 병원) 감염병 확산 등 재난상황, 격오지 임시병원 등 다양한 의료수요에 대응 가능한 차세대 이동형 병원 제품화* 추진(다부처)

* 의료・방역기기 소형화 및 차체(산업부), AI 의료플랫폼/휴대용 의료 디바이스(과기부), 실증(복지부), 인허가 지원(식약처) 등 다부처 사업으로 전주기 지원 추진(‘22년~)

ㅇ 제품화 후 방역당국 시범구매로 트랙레코드 확보 및 G2G 협력을 통한 해외국 수요 발굴 추진(복지부)

❷ 新기술ㆍ서비스 신속상용화 위한 R&D, 제도 마련

□ (R&D) 신종 감염병 발병에 대비한 핵심 전략품목 고부가가치화 R&D 지속 지원(‘20년 106억원 → ’21년 194억원) 및 조기 상용화 추진

‘20년~’22년 ① 인공호흡기(생체신호 분석기반 고성능), ② 핵산추출기, ③ 진단키트(원재료 및 양산), ④ 검체채취키트(채취능력 향상 및 양산), ⑤ 이동형CT, ⑥ 언택트 모니터링 시스템, ⑦ AI영상진단, ⑧ 자동흉부압박기

‘23년~ ⑨ ECMO, ⑩ PCR장비, ⑪ CRRT

ㅇ 방역현장 수요를 반영한 방역물품 기기・성능개선 R&D* 신설(중기부) 및 산·학·연 협력형 R&D를 통한 혁신형 방역물품의 개발 가속화(과기부)

* 의사, 간호사 수요에 맞춘 방호복, 마스크 등 방역물품 고기능화 추진(21년 86억원)

ㅇ 혁신의료기기 실증지원센터(5개 병원 지정) 활용으로 신기술 방역물품의 임상 실증 지원 등 연구개발 생태계 마련(복지부)

□ (제도) 신기술로 품목 구분이 불명확하거나 인증제도가 없는 방역물품의 선제적 품목 등록, 인증ㆍ표준 마련으로 신뢰성 확보 지원

* 이동식음압병동, 워크스루 등 감염병 관리시설 기준 마련 및 신뢰성 인증 추진(질병청)

ㅇ 국내 인증・표준을 바탕으로 우리 기업의 방역기술, 서비스의 국제표준 제정 노력 지속(국표원)

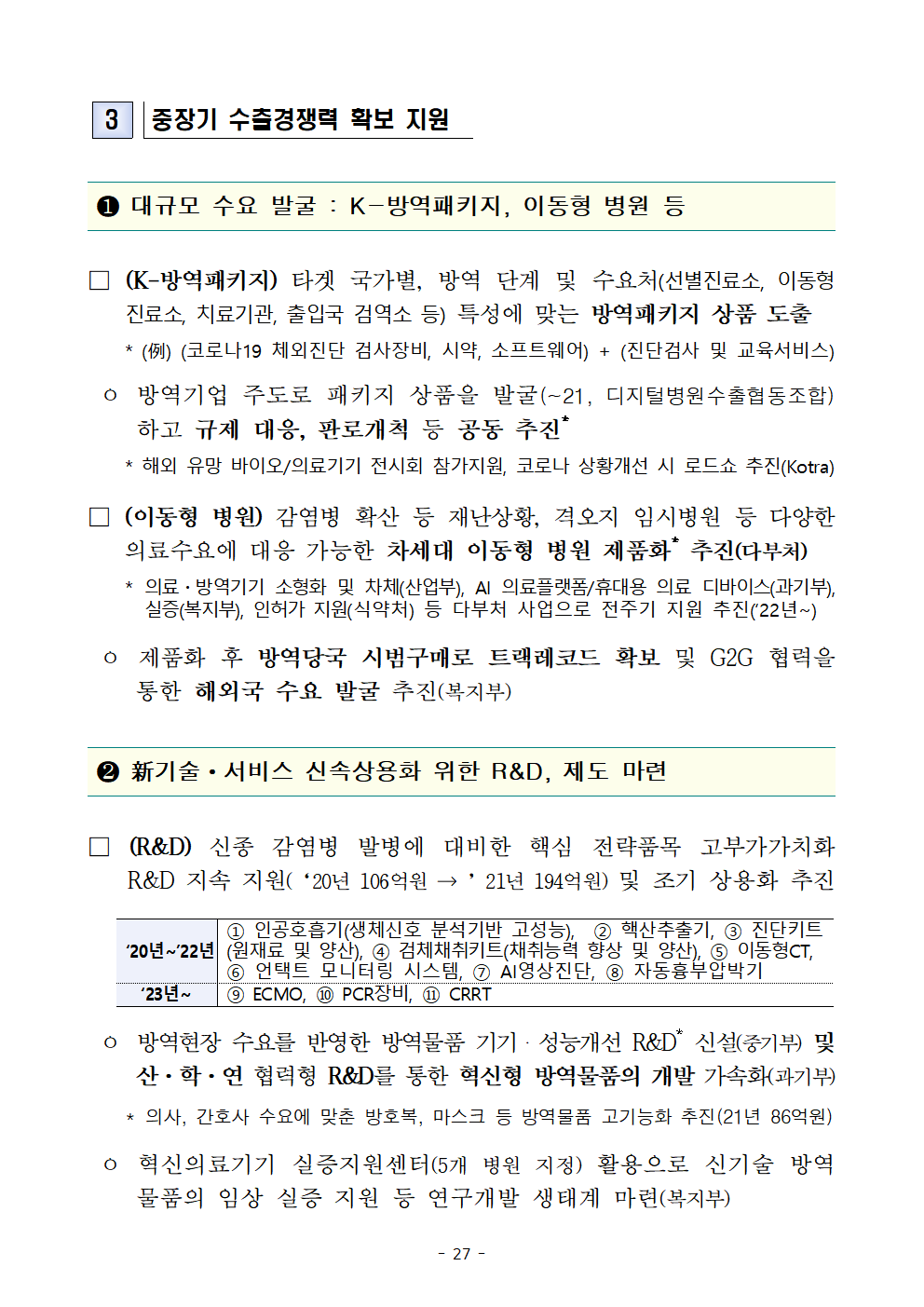

❸ K-방역 수출 전주기 지원체계 마련

□ K-방역 수출지원 민관 협의체 구성*으로 기관별 방역수출 지원 현황, 계획을 정례적 공유 및 연계 강화

* 운영(안) : 산업부 국장, 관계부처 과장급, 유관 지원기관, 주요 수출기업 담당자 등으로 구성하고, 분기별 1회 이상 개최

ㅇ 부처・기관별 기존 사업의 이어달리기식* 지원과 전용 수출지원 사업을 적극 활용하여, 기업의 수출성과 극대화

* (例) R&D(과기부) → 국내・외 인허가 취득(식약처) → 판로개척(산업, 중기부 등)

ㅇ K-방역 수출 지원창구를 관련 협단체(의료기기협동조합, 의료기기산업종합지원센터)에 개설하여, 방역기업 수출애로 파악 및 컨설팅 지원

K-방역 수출지원 민관 협의체

(산업부, 중기부, 복지부, 식약처 등)

기업지원 종합창구

(의료기기협동조합, 의료기기산업종합지원센터)

인증 금융 판로개척

・KTL ・수출입은행 ・Kotra

(산업기술시험원) ・중소기업진흥공단 ・보건산업진흥원

・KTR ・무역보험공사 ・디지털병원

(화학융합시험연구원) 수출협동조합

□ 부처ㆍ기관별 수출지원사업 주요 내용을 소개하기 위한 방역기업 대상 온라인 통합설명회 개최(‘21.上, 민관 협의체)

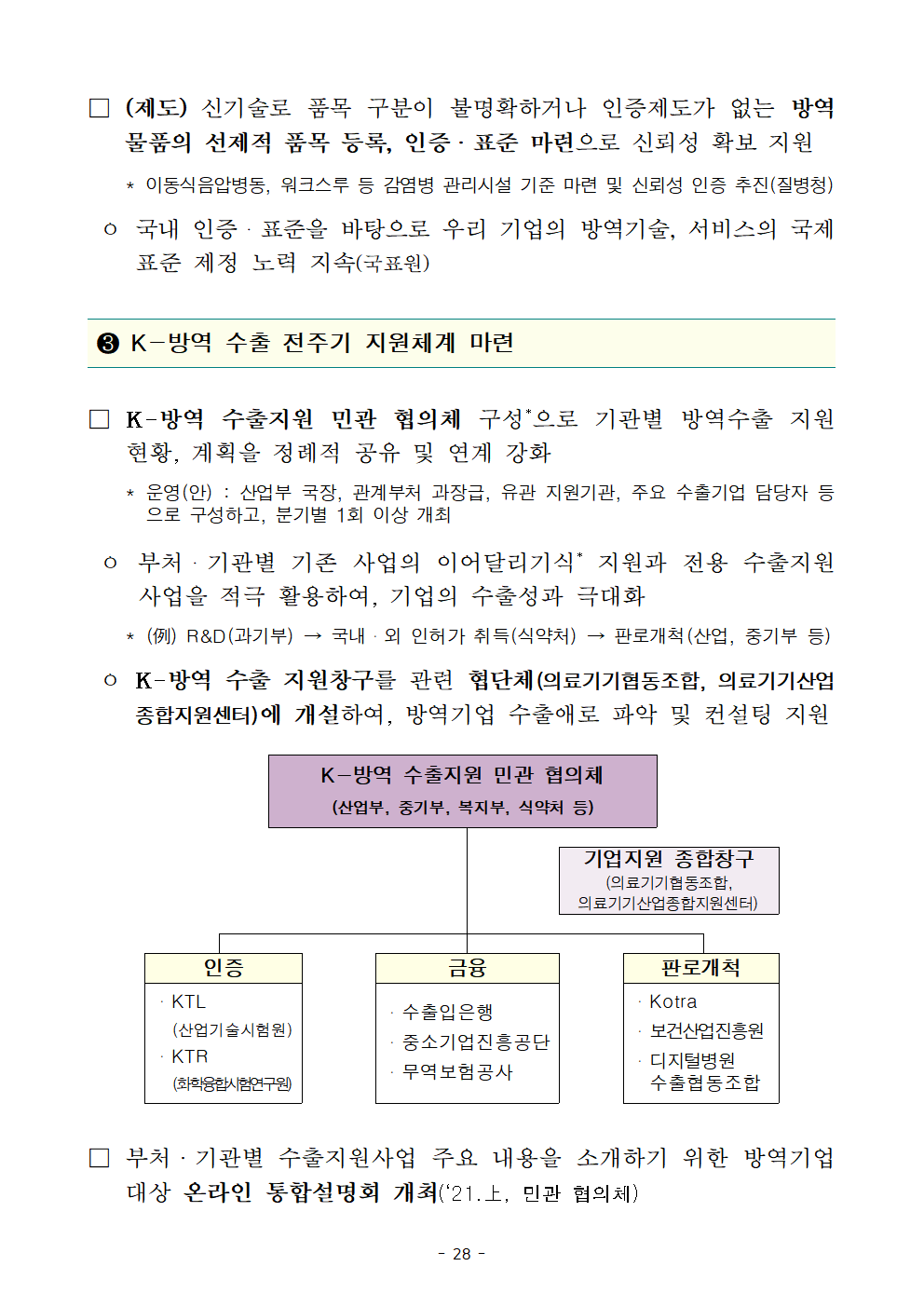

Ⅳ. 추진일정

추진과제 주관 일정

(협조)

? 10대 품목 집중 지원

(주력 수출) 수요 발굴 및 ODA 등 추진 산업・복지・기재부 ‘21~

(주력 수출) 마케팅 강화 산업・중기부 ‘21~

(수출 주력상품화) 규제대응 및 스마트공장 보급 산업・중기부 ‘21~

(수출 주력상품화) 초기수출 판로개척 산업・복지부 ‘21~

(상용화 필요) 지재권 확보 및 인허가 취득 특허청・식약처 ‘21~

(상용화 필요) 맞춤형 양산체계 구축 산업・중기부 ‘21~

? K-방역 차별화 지원 강화

K-방역 전용트랙 마련 산업・중기부 ‘21~

K-방역 전용사업 추진 산업부 ‘21~

K-방역 해외인증 헬프데스크 운영 산업・중기부 ‘21~

국가별 인허가 정보 제공(가이드라인 배포) 식약처 ‘21.上

? 중장기 수출경쟁력 확보 지원

K-방역패키지 발굴 및 수출촉진 산업부 ‘21~

차세대 이동형 병원 제품화 및 수요 발굴 관계부처 ‘22~

방역물품 R&D 추진 관계부처 ’20~

K-방역 수출지원 민관 협의체 구성 및 운영 관계부처 ’21~

방역 수출지원사업 온라인 통합설명회 개최 관계부처 ’21.上

'판교핫뉴스1' 카테고리의 다른 글

| 산업부 장관, 친환경신발 제조 유턴기업 방문 격려-첨단기술 인증으로 연구특구 입주 예정인 ㈜노바인터내쇼널 323억원 신규 투자 (0) | 2021.04.01 |

|---|---|

| 미국 무역대표부, 2021년 국별 무역장벽 보고서 발표- 한국 무역장벽은 예년과 유사한 수준으로 평가 (0) | 2021.04.01 |

| 디지털·그린 뉴딜의 핵심부품, 차세대 전력 반도체 본격 육성-「차세대 전력 반도체 기술개발 및 생산역량 확충 방안」 발표 (0) | 2021.04.01 |

| 제1차 한국광해광업공단 설립위원회 개최 (0) | 2021.04.01 |

| 2021년 3월 수출입 동향-3월 수출 538.3억달러(+16.6%), 수입 496.5억달러(+18.8%) (0) | 2021.04.01 |